La construcción cultural de la montaña

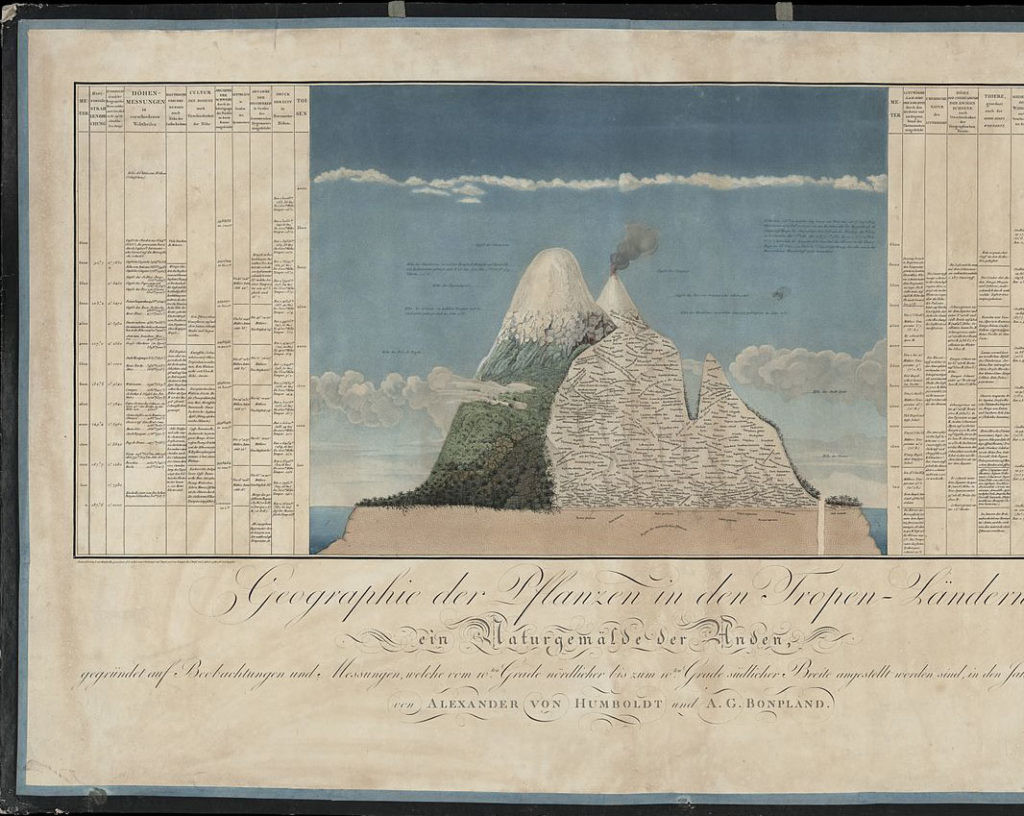

Antes del siglo XIX, el interés por la montaña era meramente militar y productivo ─minería, madera, carbón, ganadería, etc. ─, pero, a principios del siglo XIX, se empieza a construir, desde la cultura, un poderoso imaginario alrededor de la montaña que se une al interés científico. En Alemania, el renovado interés por el descubrimiento científico del mundo tiene un nombre proprio: Alexander Humboldt. Si bien en España, Humboldt no es un personaje muy conocido, su influencia en el mundo germánico y anglosajón y en Iberoamérica es capital. Debemos a Humboldt una primera “ordenación” o agrupación de la naturaleza en familias coherentes, que se traduce en la base de todo el conocimiento posterior alrededor del mundo vegetal y animal. Probablemente, sin las ingentes investigaciones de Humboldt, las teorías de Darwin no hubieran sido tomadas en serio más allá de la comunidad científica. En el mundo vegetal, Humboldt se dio cuenta de que existía una serie de órdenes que se estratificaban en altura y que estos eran equiparables en todo el planeta. Sus trabajos y teorías no son más que las conclusiones de sus viajes científicos, especialmente a Sudamérica, donde ascendió a algunos de los picos más altos, registrando todo tipo de datos y recogiendo miles de muestras biológicas. Antes de emprender su primer viaje a Sudamérica, donde llevaría a cabo su mítica ascensión al Chimborazo en 1802, recabó en Tenerife donde hizo la primera ascensión científica al Teide. Con Humboldt el alpinismo, entendido como ascensión de montes, tomó un carácter científico y se extendió alrededor del mundo. En Canarias, la expedición de Humboldt fue vital para dar a conocer, no solo la existencia del archipiélago, sino también de la enorme importancia de sus ecosistemas. Hoy en día, los trabajos de Humboldt constituyen una de las pruebas que confirman el calentamiento global.

Sección del Chimborazo por Alexander von Humboldt. Se detallan las especies vegetales, ordenadas por estratos de altura: hongos y palmeras en la zona baja, robles y helechos en la zona media; líquenes en los límites de la zona nevada, etc. Fue la primera vez que la relación entre el clima y la vida se intentó reflejar de una forma integral.

En la Península Ibérica, las primeras expediciones científicas, como las de Puig i Cadafalch, tienen un carácter cultural: en un contexto de aparición de los nacionalismos, era necesario dar cobertura a ese clima político y cultural a través de la historia, sobre todo medieval. En el conjunto de España, el relato de la Reconquista tiene un papel fundamental. Desde la cultura, se mira hacia esos remotos lugares de montaña que se convierten en el repositorio de una cultura que resiste a la invasión musulmana: es el caso de Ripoll, el Valle de Boí, Roncesvalles, Covadonga, etc. La montaña, en la cornisa cantábrica y en el Pirineo, contiene los vestigios de esos momentos históricos cargados de épica y de leyenda.

En ese momento nacen, por toda la geografía española, grupos excursionistas y desde la literatura se contribuye a la creación de la mística de la montaña: Rousseau, Thomas Mann o Goethe situaron algunas de sus novelas en las cimas; Verdaguer y Maragall, en Cataluña, hicieron de la montaña tema principal de algunas de sus epopeyas; Vicente Aleixandre, Luis Rosales y Antonio Machado también tomaron la montaña como escenario y metáfora. La construcción del imaginario de la montaña adquiere, además, un tinte moral: en Así habló Zaratustra de Nietzsche, en la ópera Parsifal de Wagner o en la obra de teatro Terra Baixa de Ángel Guimerà, el monte es el lugar de las esencias, de los caracteres toscos, pero también de lo noble y lo ancestral, en contraposición con el llano, equiparable a la ciudad y que se define como el lugar de la hipocresía, la vanidad y la tibieza de carácter.

En arquitectura, la montaña también sirvió de metáfora para la creación de una arquitectura luminosa y utópica. En la imaginación de Bruno Taut, Alpine Architektur nació del profundo impacto que la Primera Guerra Mundial dejó en el arquitecto, que reivindica la arquitectura como un medio para llegar a un misticismo y una espiritualidad que destierre el belicismo del corazón de los hombres. Para darle forma, sitúa estas arquitecturas en fusión con las cimas, recogiendo toda la tradición de la construcción moral de la montaña y del vidrio como símbolo de pureza. Sus dibujos y conceptos ofrecían una alternativa al racionalismo utilitarista en ciernes a través de un expresionismo místico y conmovedor.

Bruno Taut, Die Statdkrone [La corona de la ciudad/The City Crown], 1919.

Las rutas de peregrinación

Pero, incluso antes de que la montaña adquiriera un interés científico o cultural, los viajes por las zonas montañosas estaban unidos a las rutas de peregrinación. En España, el Camino de Santiago representa la más significativa de las rutas de peregrinación europeas. Su existencia se justifica por dos hechos aparentemente inconexos. Por un lado, la leyenda de la epopeya europea del apóstol Santiago el Mayor que, según las tradiciones cristianas, termina sus días en Iría Flavia, en la actual Galicia, donde es secretamente enterrado. Por otro, las rutas de peregrinación preceptivas para los cristianos hacían a Tierra Santa quedaron anuladas por la conquista musulmana de Jerusalén. Se establece entonces como alternativa la ruta hacia la tumba del Apóstol, en uno de los lugares más remotos del continente.

Desde el primer momento, el éxito del Camino motiva un incipiente desarrollo urbano de localidades situadas en las rutas de peregrinaje que recorren la cornisa montañosa cántabra y astur leonesa. Este inesperado vector de desarrollo demandó, infraestructuras que dieran obertura a los visitantes que lo recorrían a pie, albergues, santuarios y lugares de culto o monasterios puntúan el Camino de Santiago. Ya en el siglo XX, los lugares por donde transcurre el Camino siguieron acumulando edificios al servicio o al amparo de la ruta. En León, el Santuario de la Virgen del Camino y el convento dominico asociado, fue completamente renovado por Fray Coello de Portugal en lo que representa una de las obras más relevantes de la arquitectura religiosa moderna en España. En 1954, el equipo formado por Francisco Javier Sáenz Oiza, José Luis Romany y Jorge Oteiza ganó el Premio Nacional de Arquitectura por su propuesta para “una Capilla en el Camino de Santiago” que no se llegó a construir, pero tuvo una notable influencia por su radicalidad.

“Una Capilla en el Camino de Santiago” de Francisco Javier Sáenz Oiza, José Luis Romany y Jorge Oteiza. Premio Nacional de Arquitectura 1954.

El de Santiago no es el único camino español de peregrinación relevante que ha dado lugar al nacimiento de importantes arquitecturas. El Camino Ignaciano, actualmente en proceso de recuperación en su 500 aniversario, rememora la ruta que San Ignacio de Loyola, fundador de la orden Jesuita, recorrió desde de su casa natal, en Azpeitia, hasta la localidad catalana de Manresa, donde vivió como eremita en lo que se conoce como la Cova de San Ignacio. Una de las obras más impresionantes de la arquitectura religiosa española sería inexplicable sin la existencia de esta ruta de peregrinación. Se trata del Santuario de Nuestra Señora de Aránzazu en el cual Francisco Javier Sáenz de Oiza y Luis Laorga reconstruyeron la basílica después de su destrucción por un incendio. En ella colaboraría una joven generación de artistas vascos, como Oteiza, que, años más tarde, se convertiría en emblema de la cultura vasca. El espectacular templo, encaramado en un risco, sorprende por su rotundidad y su grandiosidad, a pesar de estar emplazado en un remoto paraje de las montañas de Guipúzcoa.

“El entorno natural del lugar y la idiosincrasia del peregrino que acude a la basílica obligaban a huir de formas externas suaves semejantes a la iglesia anterior. En consecuencia, el edificio debía ser de aspecto austero y robusto como las montañas que lo rodean. Los materiales utilizados son la piedra y la madera en los revestimientos y el hormigón para la estructura”. Jesús Martín Ruiz, Extracto de la ficha de Docomomo Ibérico

Basílica de Nuestra Señora de Aránzazu de Francisco Javier Sáenz de Oíza y Luis Laorga Gutiérrez (1950-1955) en Oñate, Guipúzcoa. Fuente: © Jesús Martín Ruíz/Fundación DOCOMOMO Ibérico.

Alpinismo y excursionismo en españa

Como hemos visto, a finales del siglo XIX, se empieza a construir un imaginario de lo montañés que va más allá de lo etnográfico. La idea de ascensión al monte como viaje interior y conquista, en cierta forma, moral, viene precedida de nuevos conceptos estéticos como la exaltación de la “belleza sublime” descrita, ya a inicios del siglo XIX, en los escritos filosóficos de Edund Burke y en las pinturas de Caspar David Friedrich. También es descrita de forma inequívoca por Emmanuel Kant: “la vida es un esfuerzo para subir la pendiente, por donde baja la materia”. En Alemania, Suiza y Austria, países pioneros del alpinismo, existe numerosa literatura que vincula el ejercicio del alpinismo al desarrollo de un profundo idealismo filosófico.

El caminante sobre el mar de nubes de Caspar David Friedrich 1818 (obra de dominio público).

En España, la popularización del alpinismo se produce ya entrado el siglo XX, cuando proliferan clubes y asociaciones dedicadas a esa actividad, como el Club Alpino Español, fundado en 1904 por Manuel González de Amezúa, Cayetano Vivanco y Francisco del Río, el club de los doce amigos (1913) y la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara (1915). Con el auge del alpinismo, se requieren nuevas infraestructuras, ya que la ascensión de cumbres complejas precisa de campamentos de base que sirvan como avituallamiento para emprender la ascensión. Es entonces cuando van apareciendo, en numerosas zonas de la Península, redes de albergues de montaña que servirán de apoyo a la práctica del alpinismo.

La red de refugios de montaña del Pirineo responde a esta necesidad: los alpinistas, cada vez más experimentados y atrevidos, empiezan a dejar de lado las rutas habituales de ascensión para imponerse nuevos retos. Los primeros refugios, llamados “hospitales de montaña” nacieron en Francia, en la vertiente norte de la cordillera pirenaica. En España, el hospital de Viella o refugio de San Nicolás, en el Valle de Arán, fue uno de los primeros. Le siguieron los hospitales de Benasque o el situado en el nacimiento del río Ter en Girona. Franco se hizo construir una residencia de montaña, copiando la tipología alpina del chalé, en el que sería el primer parque nacional de España, en Aigüestortes y el Estanque de Sant Maurici (Lleida). A pesar de que la limitación de materiales de construcción y la existencia de un fuerte imaginario de lo que debe ser la arquitectura del refugio no propició una verdadera investigación tipológica moderna, sino que su imagen siempre estuvo teñida del pintoresquismo asociado al imaginario de la alpino o montañés.

Xalet de Catllaràs, La Pobla de Segur, Lleida, Antoni Gaudí, 1902.

Con a la popularización del vehículo privado también lo hace el excursionismo vinculado al domingueo o a los campamentos infantiles. El coche permite un acercamiento y un disfrute del monte de “baja intensidad” y motiva la aparición de pequeñas infraestructuras turísticas como merenderos, miradores o restaurantes. En Lanzarote, César Manrique construyó su celebre Mirador del Río sobre el impresionante acantilado que recorre canal marítimo que separa Lanzarote de la Graciosa, llamado El Río. Con la intención de equipar para el excursionismo el Parque Nacional de Timamfaya, Manrique coronó un pequeño cono volcánico ─uno de los muchos que puntúan el parque─ con un centro de visitantes y restaurante donde se cocina con el calor que emana del suelo, el restaurante El Diablo.

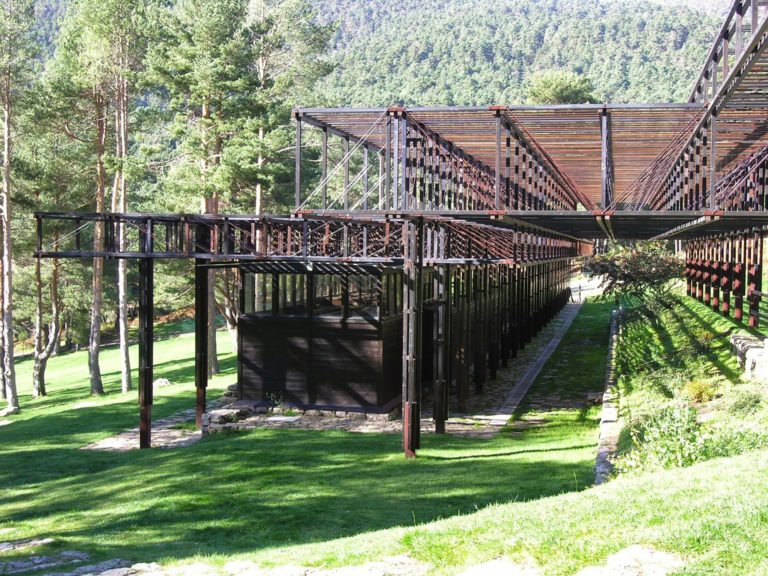

Los montes cercanos a las grandes ciudades, como Madrid, se convirtieron en destinos recreativos de fin de semana. En Cercedilla, el Umbráculo de las Berceas, cubre unas piscinas alimentadas con agua del río de la Venta.

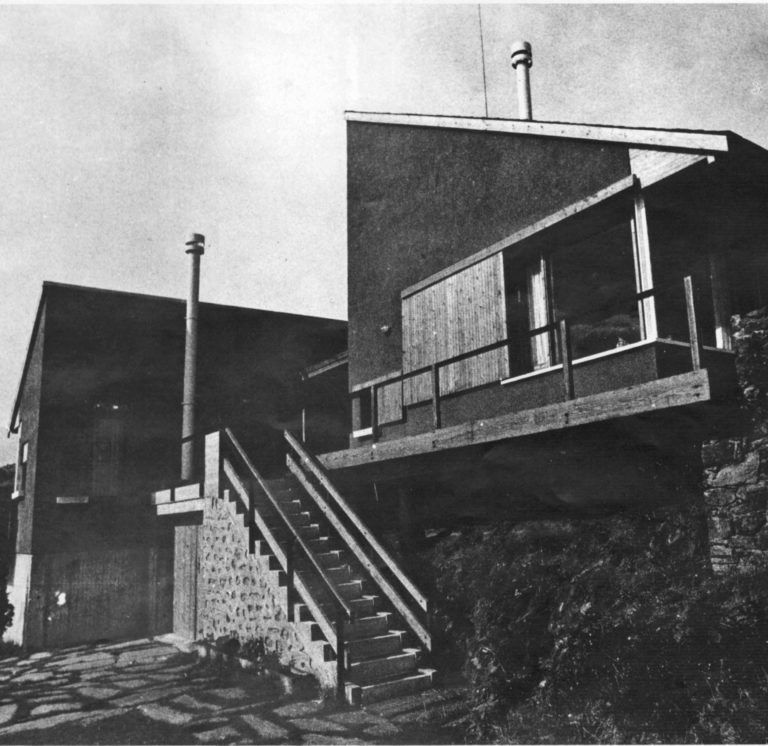

Los campamentos escolares o los equipamientos construidos por empresas para el recreo de sus empleados motivaron también la construcción de edificios en los cuales el lenguaje arquitectónico de la montaña: guiños a la arquitectura popular y rural, uso de madera y piedra y cubiertas inclinadas, se combinaron con la funcionalidad propia de la época. Tal es el caso de la casa de colonias escolares en Canyamars de MBM (Martorell, Bohigas, Mackay, 1961-1965), en la Sierra de Marina (Maresme, Barcelona) que ellos mismos destacaron como obra emblemática del Grupo R.

Casa de colonias en Canyamar, Dosrius, Barcelona. MBM arquitectos 1961-1965. Hoy se la conoce con el nombre Alberg Mas Silvestre y sigue acogiendo campamentos escolares.

Fuente: página web del albergue

El turismo llega al monte: termalismo, esquí y veraneo

En España, el turismo de masas relacionado con la montaña es mucho menor que el relacionado con el costero. El nacimiento de ambos, en el siglo XIX, estuvo vinculado o justificado a través de la salud y dirigido a las clases pudientes. Sorprendentemente, uno de los primeros atractivos turísticos de nuestro país fueron los balnearios y el motivo del viaje, su carácter terapéutico.

El primer proyecto de instalación balnearia moderna se remonta al reinado de Carlos III en La Isabela (Guadalajara). Él mismo pasaba tiempo disfrutando de las aguas termales convencido de sus beneficios. En 1816, durante el reinado de Fernando VII, se redactó el primer Reglamento de Aguas y Baños Minerales al que siguieron otros que regularon la intervención de los médicos con competencia y autoridad en los asuntos concernientes a los balnearios.

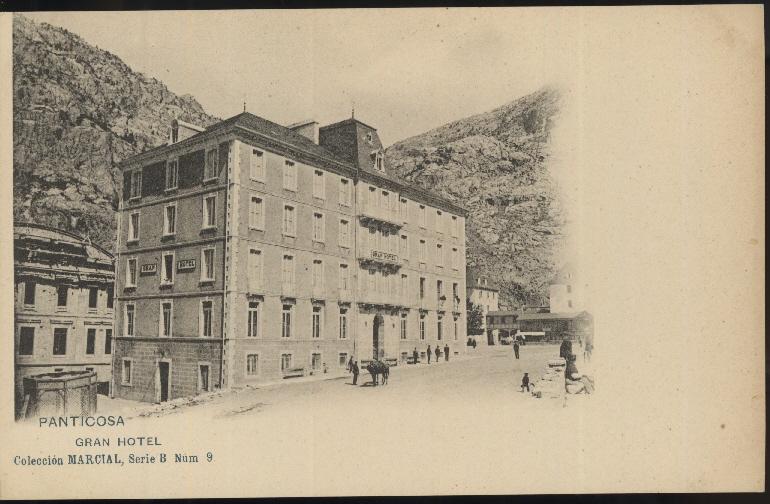

A lo largo del siglo XIX, se desarrollaron en Europa importantes centros termales y turísticos en Vichy o Baden-Baden. En España no existió una red de balnearios equiparable, pero, a mediados del siglo XIX, el (proto)turismo balneario movía ya unos 80.000 bañistas en nuestro país y la aristocracia (imitando la realeza) constituyó su primer cliente. El impulso del ferrocarril facilitó la creación de centros termales y los primeros hoteles en sitios que antes eran remotos e inalcanzables. En 1892, los 152 balnearios abiertos en ese año llegaron a albergar a 150 000 visitantes y, en ese momento, ya no solo eran los enfermos los que los visitaban por prescripción médica, sino que se empiezan a relacionar con nuevos conceptos como bienestar o descanso. El Gran Hotel de Panticosa, obra del arquitecto Pedro Candau, y el complejo Vichy catalán en Caldes de Malavella (Girona) son la punta de lanza del turismo balneario en España en el cambio de siglo.

Gran Hotel de Panticosa

Fuente Ministerio de Salud y Deporte, Colecciones en Red.

Balneario Vichy Catalán en Caldes de Malavella, Cataluña. CC BY 3.0

Con el cambio de orientación de la salud al ocio, los balnearios empezaron a incorporar nuevos servicios como salas de baile, casinos, quioscos de música o restaurantes. Quizá sea el Casino de La Toja (1905) el más emblemático de todos ellos y la cercana intervención en el pabellón de la Fuente de La Gándara del arquitecto Antonio Palacios (1920) será una de las construcciones más logradas de la arquitectura balnearia en nuestro país. Por desgracia, durante el siglo XX el turismo balneario cayó en crisis y no existen construcciones balnearias racionalistas que sean verdaderamente relevantes en nuestro país.

Fuente de La Gándara del arquitecto Antonio Palacios (1920) cerca del edificio del Hotel-Balneario de Mondariz, Pontevedra

Fuente: Turismo de Galicia

La otra gran actividad que impulsó el desarrollo turístico del monte español ─quizá la más relevante─ fue, sin lugar a duda, el esquí. Se considera que los primeros esquiadores españoles fueron jóvenes autodidactas de Candanchú. Inmediatamente otros grupos les imitaron en Sierra Nevada o Navacerrada creando “clubes”. La apertura de la estación de tren de Canfranc, a finales de la década de 1920, facilitó que, en 1928, también en Candanchú, se fundara la primera estación de esquí española. Ésta incorporaba alojamientos y las primeras infraestructuras rudimentarias que facilitaban el remonte mecanizado de los desniveles orográficos y el mantenimiento de unos pendientes esquiables, señalizados, libres de vegetación y seguros, que más tardes se llamarían pistas.

En la década de 1940 la construcción de infraestructuras hidráulicas motivó que los trasportes también mejoraran y el tradicional aislamiento del monte empezaría a mitigarse. Un ejemplo claro es la construcción de la Central hidroeléctrica de Canfranc que motivó la mejora de las infraestructuras y ayudó a popularizar el esquí entre la población urbana. Fisac participaría en la construcción de la central y dejaría, En Candanchú, una delicada obra que reinterpreta la arquitectura vernácula pirenaica, la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Pilar.

Además, durante la Guerra Civil española, el esquí se convirtió en una importante actividad para ambos bandos, que tenían soldados en unidades militares de esquiadores. Después de la Guerra, concretamente en 1941, nace la Federación Española de Esquí, que propició el crecimiento de este deporte en nuestro país. A finales de la década de 1940, se fundó la segunda estación de esquí en el Puerto de Navacerrada, Madrid. En la década de 1970, el esquí era ya bastante popular entre los madrileños: se llegaron a contabilizar hasta 130 autocares y 8000 vehículos privados ─unas 40.000 personas─ en un solo fin de semana.

Un desarrollo parecido ocurría en otros lugares de España, el Pirineo aragonés y catalán, Sierra Nevada en Granada, Leitariegos en León o Valdezcaray en La Rioja. A finales de la década de 1940, abriría la primera estación de esquí catalana, La Molina, que incorporaba además el primer telesilla del estado. Poco a poco el progresivo equipamiento de las estaciones, con nuevas infraestructuras como telearrastres, telesillas o teleféricos, facilitaría enormemente la práctica de este deporte y, en consecuencia, que creciera el número de aficionadas, pero estos nuevos medios de transporte también sirvieron para facilitar el acceso a las zonas alpinas e impulsar el excursionismo y las rutas de ascensión. En los Picos de Europa, el arquitecto Ángel Hernández Morales y el ingeniero José Calavera Ruiz, construyeron la estación inferior del teleférico de Fuente Dé que alberga además los mecanismos para las telecabinas, un ejemplo de las muchas infraestructuras de transporte que se construyeron en las casi cuarenta estaciones de montaña del país.

La verdadera popularización de la práctica del esquí llegaría a finales de la década de 1970, y sobre todo durante la de 1980. La primera estación de esquí preparada para la afluencia masiva de deportistas y concebida como una experiencia turística integral fue un empeño personal del arquitecto y empresario catalán Josep Maria Bosch Aymerich en la Masella (en la Cerdaña, Girona). El modelo de negocio se complementaba con la venta de chalés y apartamentos. Las estaciones de esquí más importantes, como la de Baqueira y Beret en el Valle de Arán, se complementaban con importantes desarrollos inmobiliarios que cambiaron para siempre el paisaje de algunas comarcas de montaña. En la Cerdaña, con la mejora de las infraestructuras de acceso, se dieron verdaderos booms inmobiliarios. Proyectos como el edificio de apartamentos en la Molina, de F. Joan Barba Corsini, o los hoteles de Formigal, de Teodoro Ríos Usón, o de Puigcerdà de Josep Maria Sostres, nos dan la medida de la intensidad del desarrollo turístico de algunas zonas de montaña, llegando a recordar la intensidad de urbanización que coparía algunos frentes marítimos del levante español.

Apartamentos en La Molina, Alp (Gerona), 1963-1969, Francesc Joan Barba Corsini

Una arquitectura de “lo montañés”

No solo las localidades estrictamente de montaña vivirían este nuevo desarrollo, sino que los corredores de movilidad entre las grandes ciudades y las comarcas alpinas vieron el nacimiento de urbanizaciones destinadas a segundas residencias. Algunos de estos desarrollos, como el Paseo Maristany de Camprodón, nacieron en las primeras décadas del siglo XX trasladando las ideas de la ciudad jardín que llegaban de Inglaterra. Pero fue la popularización del vehículo privado lo que motivó un verdadero boom de la arquitectura suburbana entre aquellos que querían huir de la ciudad. Los montes, en algunos casos sin siquiera urbanizar, y gracias al poco control urbanístico de las autoridades del régimen, se vieron ocupados por urbanizaciones ilegales, un grave problema que en muchos lugares de España ha llegado a nuestros días. Las llamadas “urbanizaciones no recepcionadas” ─en situación urbanística ilegal o alegal─ son un problema en todo el Levante español y en algunas provincias de interior. Actualmente, muchas de ellas han pasado a ser residencias habituales. No solo es difícil dotarlas de los servicios urbanos mínimos, sino que su existencia genera flujos de movilidad indeseados y situaciones de peligro en casos de desastres naturales como incendios. Solo en Catalunya, de las 1.433 urbanizaciones existentes hay 607 con déficits ya que están en situación de ilegalidad o alegalidad, la mayoría de las cuales, en laderas montañosas.

Tanto en las urbanizaciones planificadas como en las que no, la expresión arquitectónica de sus construcciones, a menudo, responde a la voluntad de representarse como una arquitectura “no urbana”. Muchas de ellas recurren a la utilización de las cubiertas inclinadas y al imaginario de lo vernáculo o tradicional. Además de la cubierta inclinada, la utilización de materiales como la madera o la piedra natural y la introducción de elementos constructivos como porticones exteriores o aleros, termina de configurar el imaginario de la “arquitectura montañesa”.

En general, la arquitectura moderna, en un contexto de montaña, adopta elementos que se entendían ajenos al repertorio formal del racionalismo, como la cubierta inclinada. Tal es el caso de la casa para Maria Teresa Campañá Xampeny de Josep Maria Sostres en Ribes de Freser, o de las casas Olano y Ballvé de Coderch (Comillas y Camprodón), prácticamente las únicas donde se utiliza la cubierta inclinada con fines expresivos.

En la cornisa cantábrica, especialmente en el País Vasco y Cantabria, la ocupación del monte es una necesidad debido al escaso terreno llano para el desarrollo urbano. En estos casos también se recurre a la utilización de elementos arquitectónicos que contextualicen estas construcciones: en Peñarrubia, Cantabria, las viviendas en la Hermida de Ignacio Álvarez Castelao o las viviendas Olazábal y Aizeztu, en Motrico, ambas de Peña Ganchegui, responden a esta voluntad.

En la actualidad, el aumento de las temperaturas y la escasez de nieve ponen en riesgo el modelo económico de muchas zonas de montaña. Actividades como el turismo rural difícilmente serán capaces de suplir la afluencia masiva de visitantes que genera el esquí y será necesario una reflexión sobre la viabilidad económica de amplias zonas que, por otro lado, se van lentamente vaciando. El abandono de los territorios rurales, también del monte, -la llamada “España vaciada”- ha pasado a ser objeto de debate político y social.

Bibliografía

- PEÑA RUBIO, Ignacio de la, Arquitectura y montaña. Estudio de los métodos de construcción de la Arquitectura de Alta Montaña y su entorno, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, 2021.

- DEL MOLINO, Sergio, La España Vacía, viaje por un país que nunca fue, Turner Noema, Madrid, 2020.

- COLOMINAS FERRAN, Joaquim, “Josep Puig i Cadafalch i la Mancomunitat de Catalunya”, en Empremtes d’història 4, Diputació de Barcelona, Barcelona, 2019.

- GARCÍA BRAÑA, Celestino, GÓMEZ AGUSTÍ, Carlos, LANDROVE, Susana, PÉREZ ESCOLANO, Víctor, eds., Arquitectura del movimiento moderno en España. Revisión del Registro DOCOMOMO Ibérico, 1925-1965. Catálogo inicial de edificios del Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del Siglo XX, / Arquitectura do Movimento Moderno em Espanha, Revisão do Regisro DOCOMOMO Ibérico, 1925-1965. Catálogo inicial de edifícios do Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del Siglo XX, Fundación DOCOMOMO Ibérico/Fundación Arquia, Barcelona,

- MANRIQUE, César, Lanzarote, arquitectura inédita, Cabildo Insular de Lanzarote, Lanzarote, 2019.

- WULF, Andrea, La invención de la naturaleza: El Nuevo Mundo de Alexander von Humboldt, Taurus, Penguin Random House, Madrid, 2016.

- LANDROVE, Susana, ed., Equipamientos II: Ocio, comercio, transporte y turismo, 1925-1965, Registro DOCOMOMO Ibérico, 1925-1965, Fundación DOCOMOMO Ibérico/Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2011.

- LANDROVE, Susana, ed., Equipamientos I: Lugares públicos y nuevos programas, 1925-1965, Registro DOCOMOMO Ibérico, 1925-1965, Fundación DOCOMOMO Ibérico/Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2010.

- CENTELLAS, Miguel, JORDÁ, Carmen, LANDROVE, Susana, eds., La vivienda moderna, Registro DOCOMOMO Ibérico, 1925-1965, Fundación DOCOMOMO Ibérico/Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2009.

- PUERTAS, Javier, Historia del turismo en España del siglo XX, Síntesis, Madrid, 2007.

- AA VV, Santuario de la Virgen del Camino, T6 Ediciones, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Navarra, Pamplona, 2006.

- MANN, Thomas, La montaña mágica, EDHASA, Barcelona, 2005.

- SÁNCHEZ FERRÉ, Josep, “Historia de los Balnearios en España. Arquitectura, patrimonio, sociedad”, en LÓPEZ GETA, Juan Antonio, PINUAGA ESPEJEL, J.L., Panorama actual de las aguas minerales y minero-medicinales en España, Instituto Geológico y Minero de España, Madrid, 2000.

- MONFORTE GARCIA, Isabel, Arantzazu Arquitectura para una vanguardia, Diputación Foral de Guipúzcoa, San Sebastián, 1994.

- SOLÀ MORALES, Ignasi, FABRÉ, Xavier, BARBAT, Andreu, Arquitectura balnearia a Catalunya, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1986.

- MUÑÓZ, Ramón, Historia del montañismo en España, Edición del autor, Madrid, 1981.