Alejandro de la Sota Martínez

Pontevedra, 1913-Madrid, 1996

Alejandro de la Sota era hijo de un ingeniero y topógrafo militar y, por tanto, se educó en un ambiente acomodado y culto. La afición por las disciplinas artísticas que desarrolló en su adolescencia, especialmente por el dibujo de cómic y, sobre todo, el piano, le acompañarían el resto de su vida. Estudió arquitectura en el Madrid republicano y participó por el bando franquista en la Guerra Civil. Pasado el conflicto, se titula definitivamente en 1941. A pesar de vivir en Madrid el resto de su vida, mantuvo siempre los lazos con su Galicia natal, donde su padre ocupó cargos oficiales. Es precisamente en Galicia donde los vínculos familiares le facilitaron los primeros clientes y encargos.

La obra sotiana puede dividirse claramente en diferentes etapas. Si bien todas ellas tienen en común firmes convicciones con relación a una forma particular de entender la arquitectura, expresan, sin embargo, cambios sustanciales en su carácter y expresión formal. Luís Fernández Galiano define estas tres etapas como premoderna, moderna y transmoderna.

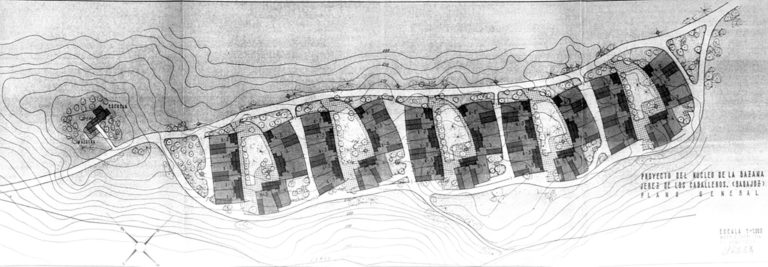

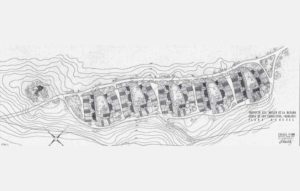

Los primeros años de su carrera se desarrollan en el seno del Instituto Nacional de Colonización al que se integra en 1941 y donde participa, hasta 1947, en la planificación de asentamientos rurales en zonas de nuevos regadíos, un ambicioso programa estatal con el que el régimen pretende favorecer la España rural, en un contexto de escasez generalizada, y mitigar la despoblación causada por el éxodo urbano. Tras su marcha de este Instituto, en la primera mitad de la década de 1950, recibirá encargos para la construcción de pueblos enteros en los que articula un lenguaje tradicionalista desde premisas de la modernidad: en los poblados de Gimenells, Esquivel, Valuengo y La Bazana o Fuencarral, al igual que en los pabellones de la Feria de Campo, Sota abstrae los elementos formales de la tradición y de la arquitectura popular, integrándolos en unas arquitecturas y unas propuestas de ordenación vinculadas a la modernidad. es en la ordenación y en los edificios públicos e iglesias donde trasluce mejor ese difícil equilibrio (como el volumen cilíndrico de la iglesia de San Esteban en Cuenca).

A partir de 1955, empieza a tomar parte en concursos para edificios públicos en los que ensaya lenguajes más abstractos y donde desarrolla una interesante reflexión sobre la representatividad de la arquitectura que culmina en una de sus obras más relevantes, el Gobierno Civil de Tarragona (obra que no se terminaría hasta 1963). En estas obras, Sota abandona cualquier referencia a la arquitectura tradicional, así como el carácter organicista y alegre de los poblados, para iniciar un camino mucho más depurado y diagramático. Cada vez más, sus edificios estarán sometidos a un orden estricto de retículas y pautas estructurales. Aunque, en un principio, los interiores se ven animados con elementos singulares, como escaleras circulares, el progresivo camino hacia una mayor abstracción y esquematización nunca será abandonado.

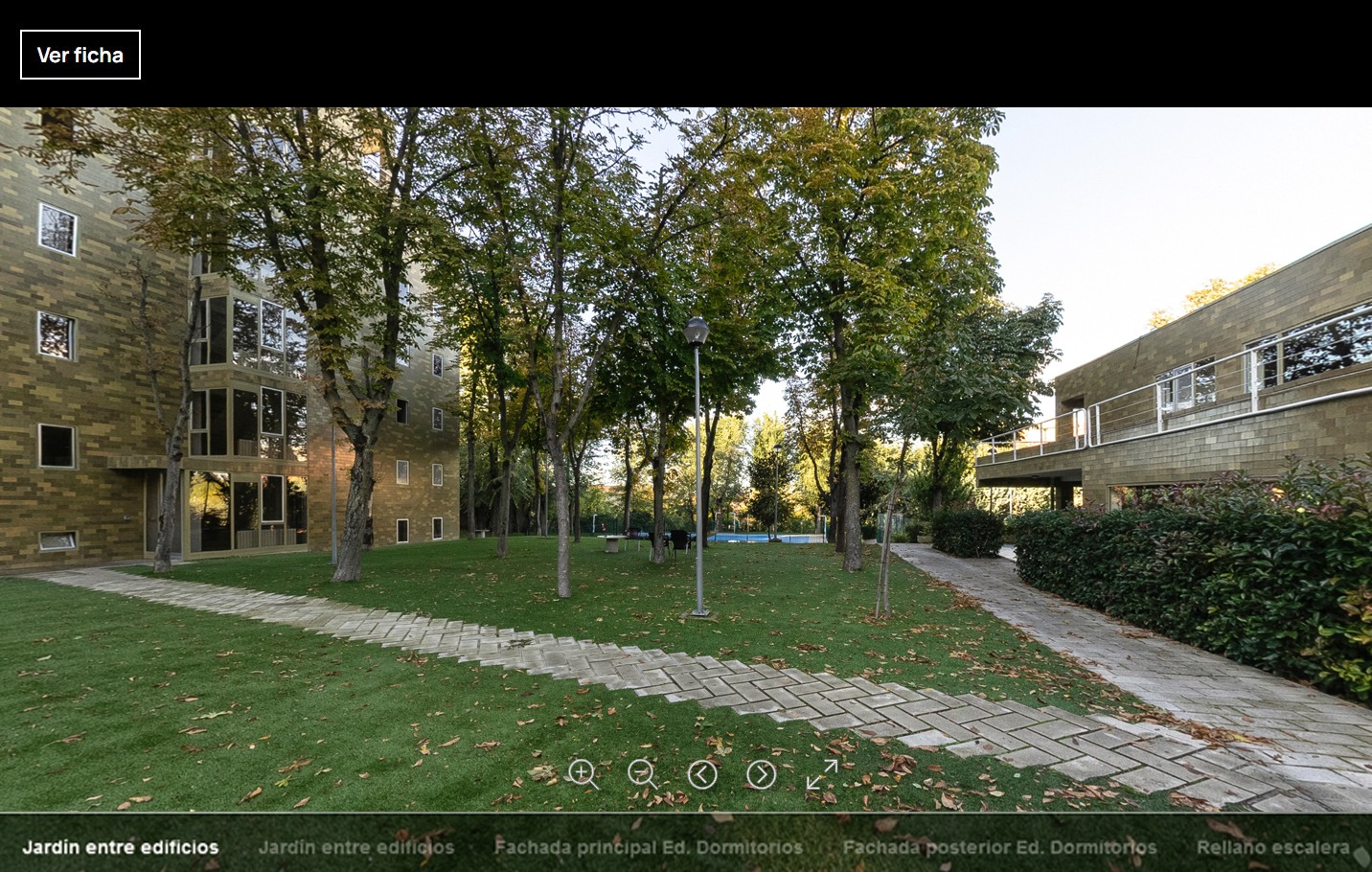

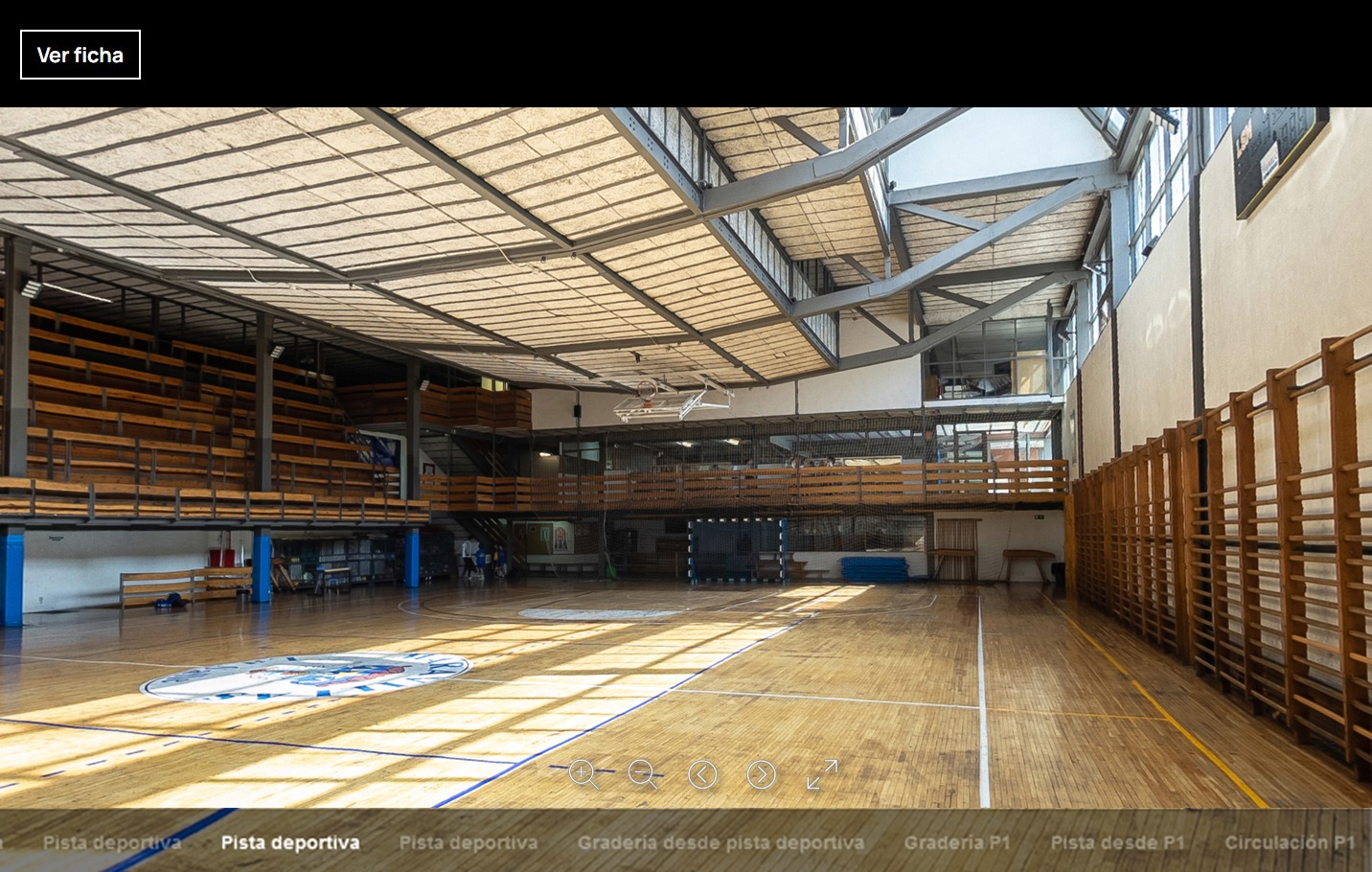

La crisis generalizada y la falta de encargos le llevan a abandonar momentáneamente su carrera e ingresar como funcionario de correos en 1960. No será hasta mediados de la década de 1960, con la mejora de la situación económica del país que retoma su andadura profesional que se ve definitivamente impulsada con encargos de carácter industrial y deportivo como los talleres aeronáuticos de Barajas, la fábrica Clesa, las naves de investigación del CENIM y una de sus obras más significativas, el gimnasio del Colegio Maravillas en Madrid. Todos estos proyectos están marcados por la utilización de estructuras metálicas con cerchas de grandes luces y, en consecuencia, por un preciso trabajo de la sección como síntesis y generadora del proyecto. En estos años, manifiesta un claro interés por la ingeniería y la racionalización de la construcción experimentando, por ejemplo, con la prefabricación del hormigón pretensado que ensaya en la casa Varela. Otros proyectos donde se planteaba el recurso a este sistema a gran escala, en fragmentos urbanos desarrollados en tapiz (Mar Menor y Orense), nunca llegaron a construirse. En esta etapa, muchas de sus obras se conciben juntamente con ingenieros e industriales como Eusebio Rocas Marcos o Enrique Guzmán.

A finales de la década de 1960, varios encargos fallidos y fracasos en concursos, así como en el ámbito académico (donde es rechazada su posición a la cátedra de proyectos), le llevan a iniciar una etapa más introspectiva y de retirada de su actividad como arquitecto, es entonces cuando recupera su plaza de funcionario de correos que mantendrá hasta su jubilación.

Sus obras de esta última etapa serán cada vez más abstractas, desarrollando su obsesión por “la caja que funciona”, entiendo los edificios como contenedores donde la función tiene cada vez menos capacidad de afectar la forma arquitectónica y la materialidad es cada vez más desnuda y etérea. Muchos proyectos de esta época nunca llegarían a ser construidos. Sin embargo, dos de sus obras más importantes construidas para correos responden a esta concepción arquitectónica: el Centro de Cálculo de la Caja Postal en Madrid y el edificio de Correos de León.

Cada vez más retirado de la vida pública, en la década de 1980, su figura y su obra recibirán múltiples reconocimientos y homenajes.

Biografía a cargo de Roger Subirà

Fotografía de Alejandro de la Sota: Fundación Alejandro de La Sota

Bibliografía

- DE LA SOTA, Alejandro, PUENTE, Moisés, eds., Por una arquitectura lógica y otros escritos, Puente Editores, Barcelona, 2020.

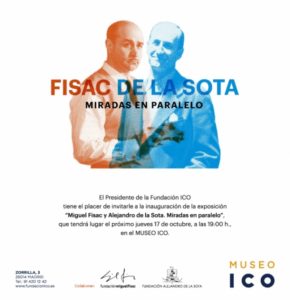

- ASENSIO-WANDOSELL, Carlos, PUENTE, Moisés, eds., Miguel Fisac y Alejandro de la Sota. Miradas en paralelo, Editorial La Fábrica/Fundación ICO, Madrid, 2016.

- ÁBALOS, Iñaki, LLINÀS, Josep, PUENTE, Moisés, Alejandro de la Sota, Arquia/Temas 28, Fundación Arquia, Barcelona, 2009.

- AV Monografías 68 [número monográfico dedicado a Alejandro de la Sota, con artículos de CURTIS, William, FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis, FRAMPTON, Kenneth, NAVARRO BALDEWEG, Juan], Arquitectura Viva, Madrid, 1997.

- THORNE, Marta, “Entrevista a Alejandro de la Sota”, en Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme 157, Colegio de Arquitectos de Catalunya, Barcelona, 1983, págs. 106-109.

Autor de la biografía: Roger Subirá