Introducción: el final de la Guerra y la reorganización del Estado

Al finalizar la Guerra Civil, en un contexto social de represión y empobrecimiento, las ciudades ofrecían más oportunidades de subsistencia que el mundo rural. En el campo español, además de la destrucción y la grave sequía que afectó a toda la década de 1940, el enfrentamiento entre vencedores y vencidos se hacía más personal e implacable. En consecuencia, las grandes ciudades recibieron una ola de inmigrantes que huían de la miseria, pero que, sin embargo, en los primeros años de la posguerra no encontraron una situación económica y social que facilitase su acogida en los entornos urbanos. Tal y como había sucedido en la década de 1920, aparecen asentamientos informales y barraquismo en las grandes ciudades españolas que las nuevas autoridades se ven incapaces de controlar u ordenar. Así, el Régimen heredaba el problema, no resuelto, de los suburbios que estaban en expansión y que se unía a la ingente tarea de la reconstrucción. No es de extrañar que el gobierno de Franco empezase a legislar sobre vivienda en el mismo año que terminara la Guerra Civil.

En estos primeros años, las diferentes familias políticas del bando vencedor pugnan por ocupar los espacios políticos y sociales. Al final de la Guerra y en los inicios de la década de 1940 es la Falange Española, con ideología fascista, la facción dominante. Las actuaciones públicas en materia de vivienda reflejan la pugna por el poder político a través de una acción pública atomizada, creando varios organismos paralelos con poca coordinación entre ellos. A pesar de que la vivienda se percibe como un problema que es necesario abordar, no sería hasta 1957 que se crearía el Ministerio de Vivienda con capacidad de aunar y coordinar esfuerzos.

En 1939, se promulga la Ley de 19 de abril que define, por primera vez en nuestro país, el concepto de “vivienda protegida”. Esta definición, sin embargo, se aplica sólo a la creación de viviendas para militares y excombatientes con los que el Régimen se sentía en deuda o para los nuevos funcionarios afines. Sin embargo, la nueva orientación pública en materia de arquitectura y vivienda se habían empezado a gestar aun antes del fin del conflicto bélico. La Falange contaba con importantes arquitectos entre sus dirigentes y estos promovieron una visión de la ciudad y de la vivienda que difería de los valores que había empezado a llevar a la práctica el movimiento moderno en la década anterior. El arquitecto Pedro Muguruza, incorporado el Estado Mayor del bando nacional, había recibido en 1938 el encargo de reorganizar la arquitectura española. En Burgos, sede del Mando Militar de Franco, Muguruza lidera una reunión con doscientos arquitectos patrocinada por Falange. La reunión anticipa la estrategia de reconstrucción y en ella se habla de “vivienda humilde”. El líder falangista Raimundo Fernández Cuesta, en su discurso de clausura, aboga por la construcción de “hogares” que contrapone al “edificio” y al barrio de vivienda. La casa, escenario de la vida familiar, sería el elemento constitutivo de la “nueva ciudad del Movimiento”. La barriada obrera se erige como problema por entender que promueve la diferenciación de clases y que se teme podría dar lugar a bolsas de resistencia al Régimen. Esta apreciación sería solo una expresión de una voluntad, más general, de generar una sociedad sin luchas de clase, en la que el movimiento obrero se diluyera sin capacidad de abrazar ideologías que llevasen al enfrentamiento con las clases dominantes.

El clima de enfrentamiento por el poder de las familias políticas de los ganadores de la Guerra generó un desgobierno que Franco atajó mediante el Decreto de Unificación que obligó a los fascistas, tradicionalistas y monárquicos a entenderse bajo un “partido único”. Es entonces cuando se crean los “Servicios Técnicos” del Régimen donde se integran los arquitectos adscritos a la Falange y que seguirá dirigiendo Pedro Muguruza. Los Servicios Técnicos serán los encargados de llevar a cabo el Plan de Reconstrucción que, de facto, seguirá dominado por Falange imponiéndose a otras facciones políticas.

Paralelamente a la creación de los Servicios Técnicos, se establecieron otras instituciones con competencias en materia de vivienda. En 1938, se crea el Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones, un organismo dedicado a la reconstrucción de las “zonas liberadas”. El organismo, al término de la Guerra, pasará a integrarse al Ministerio de Gobernación y dictamina que las ciudades y barrios con un nivel de destrucción superior al 75% pasarán a ser “adoptadas” por Franco. Esto incluye los barrios de Madrid que habían constituido frentes bélicos. En la organización del Ministerio de Gobernación se creará, en 1939, una segunda Dirección General, la de Arquitectura, que será asignada a Pedro Muguruza que seguirá al frente de los Servicios Técnicos. El cuarto organismo con competencias en materia de vivienda, creado en 1939, será el Instituto Nacional de la Vivienda (I.N.V.), que se asigna al Ministerio de Trabajo. No es de extrañar que la multiplicidad de órganos con competencias superpuestas termine por generar ineficacia.

Ejemplo claro de ello es la Junta para la Reconstrucción de Madrid, un organismo interministerial, participado por todos los demás y cuyo poder irá saltando de manos. De este organismo nacerá el Plan de Urbanismo de Madrid redactado por Pedro Bidagor, cuyo proceso de aprobación es tan complejo como el de su gestación. Su aplicación se ve frenada por la pugna política presente en toda la estructura gubernamental, explícita en el encendido debate sobre la segregación, o no, de los barrios obreros. Se suceden la organización de congresos, asambleas y publicaciones que no tienen otra finalidad que el enfrentamiento por el poder, en este caso, a través del debate urbanístico. De forma muy simplificada, la facción falangista dominada por Muguruza promueve la integración, mientras que los defensores del Plan Brigador estaban a favor de la segregación, recogiendo los principios que, antes de la Guerra, había establecido el Plan de Zuazo-Jansen (1929).

Una vez se van marcando las posiciones y los equilibrios de poder entre organismos e instituciones, será desde Regiones Devastadas y la Dirección General de Arquitectura que el Ministerio de Gobernación, a falta de un ministerio específico del ramo, intentará controlar la arquitectura española y la acción pública en materia de vivienda.

La Dirección General de Arquitectura: Pedro Muguruza y la vivienda social falangista

La Falange no escatima esfuerzos teóricos ni divulgativos en la definición de lo que debe ser la “nueva arquitectura” del Régimen. El ideario de los Servicios Técnicos y de su Plan de Reconstrucción está claramente recogido en los diferentes dosieres y textos publicados. De entre los primeros manifiestos, algunos anteriores del fin de la Guerra, el que presenta un contenido más revelador es el capítulo quinto del primer texto teórico en materia de arquitectura y urbanismo que publican los servicios técnicos liderados por Muguruza, titulado “Madrid Capital Imperial”. El programa estético que promueve es claro y se basa en la recuperación del “Imperio” cuya quintaesencia arquitectónica son el Monasterio del Escorial, la “cornisa” del Palacio Real y los arquitectos renacentistas Juan de Villanueva y Juan de Herrera. La nostalgia de la grandeza imperial de España pasa también por reivindicar el urbanismo de las ciudades de nueva fundación en Iberoamérica. La arquitectura se debe poner al servicio, y estar a la altura, de una supuesta “misión trascendente y universal” de España. Estos principios son directamente recogidos por el arquitecto Luís Gutiérrez Soto en su diseño del Ministerio del Aire en el barrio de Argüelles de Madrid.

Ministerio del Aire es el nombre popular con el que se conoce al Cuartel General del Ejército del Aire y del Espacio. Es una obra iniciada en 1943 por el arquitecto Luís Gutierrez Soto que no se verá culminada hasta el año 1958.

CC BY-SA 3.0.

Los ideales de la Falange en materia de vivienda quedan ampliamente recogidos en estos textos teóricos, aunque apenas tendrán oportunidades de ser llevados a la práctica.

“Como arquitectos podemos hacer notar que hasta ahora se construyen barrios independientes y distintos para las diversas clases sociales, que naturalmente, fomentan y excitan la lucha de clases. Y ahora queremos hacer barrios para gentes que estén unidas por un fin común, y dentro de cada uno de estos barrios estará comprendida toda la jerarquía desde la máxima hasta la mínima”

“No intentamos dar una descripción de la vivienda, cuyo modelo claro es de todos conocidos, pero sí hemos de señalar la enorme amplitud de este concepto, ya que comprende desde la casa, cuna de la familia y altar de nuestras tradiciones, hasta la casa como instrumento de trabajo”.

Citas extraídas de la revista Reconstrucción en LÓPEZ DÍAZ, Jesús, “Vivienda Social y Falange. Ideario y construcciones en la década de los 40”, en Scripta Nova, revista electrónica de Geografía y Ciencia Sociales de la Universidad de Barcelona [Número extraordinario dedicado al V Coloquio Internacional de Geocrítica, Actas del Coloquio], vol. 7, núm. 146, agosto de 2003. En el artículo se extraen varias citas de la revista Reconstrucción publicada por la Dirección general de Regiones Devastadas, entre 1940 y 1956.

La vivienda ha de responder, por tanto, a los siguientes principios organizativos: las habitaciones serán separadas por sexos de los hijos y la habitación para el matrimonio deberá ser independiente. Deberá tener una estancia que “simbolice la idea de hogar”. Deberá dotarse de condiciones higiénicas y su imagen deberá recoger las características de la arquitectura tradicional de cada región.

Ya hemos dicho que Pedro Muguruza irá concentrando poder al ser nombrado Director General de Arquitectura ─sin dejar los Servicios Técnicos que quedarán, de facto, integrados en su dirección general─. La visión de Muguruza sobre la vivienda y el urbanismo se materializa en poblados como el del Cerro de Palomeras en Vallecas, la primera propuesta de poblado que presenta el Régimen.

En este modelo de barrio se deberán mezclar todas las clases sociales y superar la visión materialista de la vivienda ─es decir, de libre mercado─ para poder efectivamente incidir en la composición social de los mismos:

“es preferible lograr el ideal de una jerarquización absoluta en el conjunto del poblado, con un carácter de hermandad, de gran familia social; ligada incluso al patronazgo de quien incorpora con su rango social un matiz de tradición española al conjunto nuevo”.

Pedro Muguruza, transcripción de una conferencia dictada en 1941.

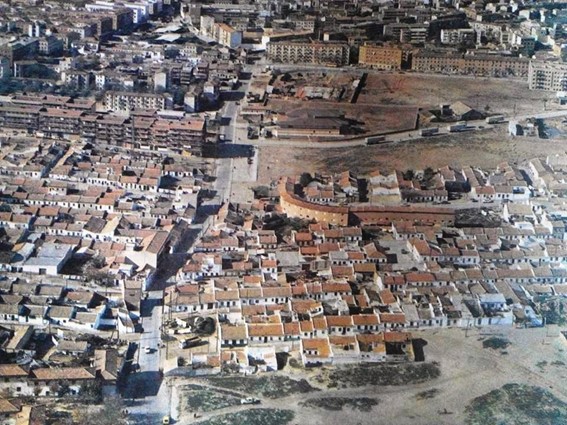

Cerro de Palomeras, conocido como “Las Palomeras” en una imagen de 1970. El barrio se derruye en un momento en el que ya es considerado infravivienda, en el marco de un proyecto urbanístico que abarca toda el área de Puente de Vallecas, a caballo entre las décadas de 1970 y 1980.

Imagen del reportaje del barrio de Palomeras del fotógrafo Andrés Palomino, 1976. Día lluvioso en las Palomeras.

Imagen del reportaje del barrio de Palomeras del fotógrafo Andrés Palomino, 1977. Nieve y barro.

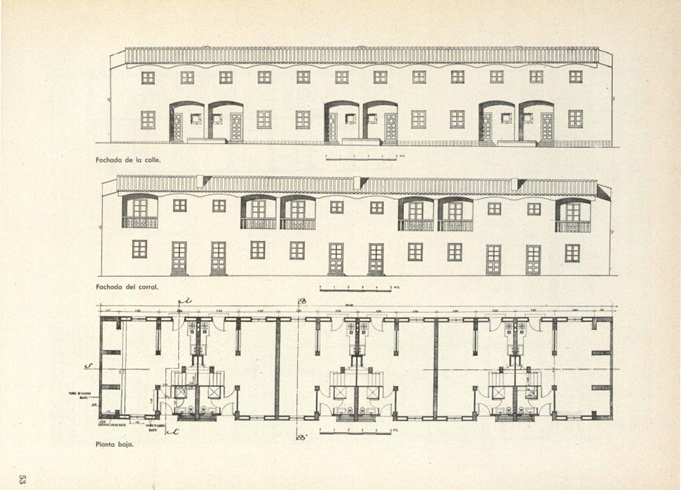

Acorde con el ideario falangista, el Cerro de Palomeras ─ya desaparecido─ se componía en su mayoría de viviendas unifamiliares, y evitaba al máximo el bloque unifamiliar de gran tamaño por entender que remitía al imaginario socialista. Además, se da al barrio un aire nostálgico y rural: viviendas con corrales que mimetizan arquitecturas vernáculas, sin ningún rasgo de modernidad en el lenguaje arquitectónico. El barrio se componía de 15.000 viviendas agrupadas en cuatro núcleos con servicios comunes en los que destacaban las oficinas de autoridades políticas y la iglesia. Para aumentar su capacidad, se permitió que se construyeran cuatro bloques plurifamiliares que los mismos futuros usuarios deberían levantar bajo la supervisión de los arquitectos de la administración. Aunque evidentemente la dirección e inspiración del poblado es de Muguruza, el proyecto fue firmado por Ramiro Avendaño Paisán y Luis Díaz-Guerra Milla.

Después de las Palomeras vendrían los poblados de la Colonia Tercio y Terol, la Ventilla, el Albergue de urgencia en Usera/Colonia Almendrales y las casas abovedadas de Usera. De todos ellos, solo la colonia Tercio y Terol ha llegado hasta nuestros días. Estos barrios terminaron acusando la escasa calidad de la construcción y sus materiales y el hecho de representar un modelo de crecimiento de baja densidad que quedaría obsoleto ante el crecimiento de la capital.

El que reviste más interés arquitectónico son las llamadas casas abovedadas de Usera, del arquitecto Lluís Moya. En este caso, a pesar de la humildad de los materiales hay una verdadera reflexión sobre la estructura, basada en una serie de muros de carga unidos por bóvedas de rasilla “a la catalana” a distintos niveles. En el testero, una serie de muros perpendiculares actúan como contrafuertes. En algunas obras de Moya se pueden observar rasgos de modernidad; tal es el caso de este edificio desaparecido donde parece existir la voluntad de aunar el imaginario de lo rural o vernácula con la coherencia, el orden y la rotundidad volumétrica propia de la arquitectura moderna, un camino de exploración formal que veremos ampliamente en los pueblos del Instituto Nacional de Colonización.

“Casas abovedadas en el barrio de Usera construidas por la Dirección General de Arquitectura. Arquitecto: Luís Moya”, Revista Nacional de Arquitectura 14, febrero de 1943.

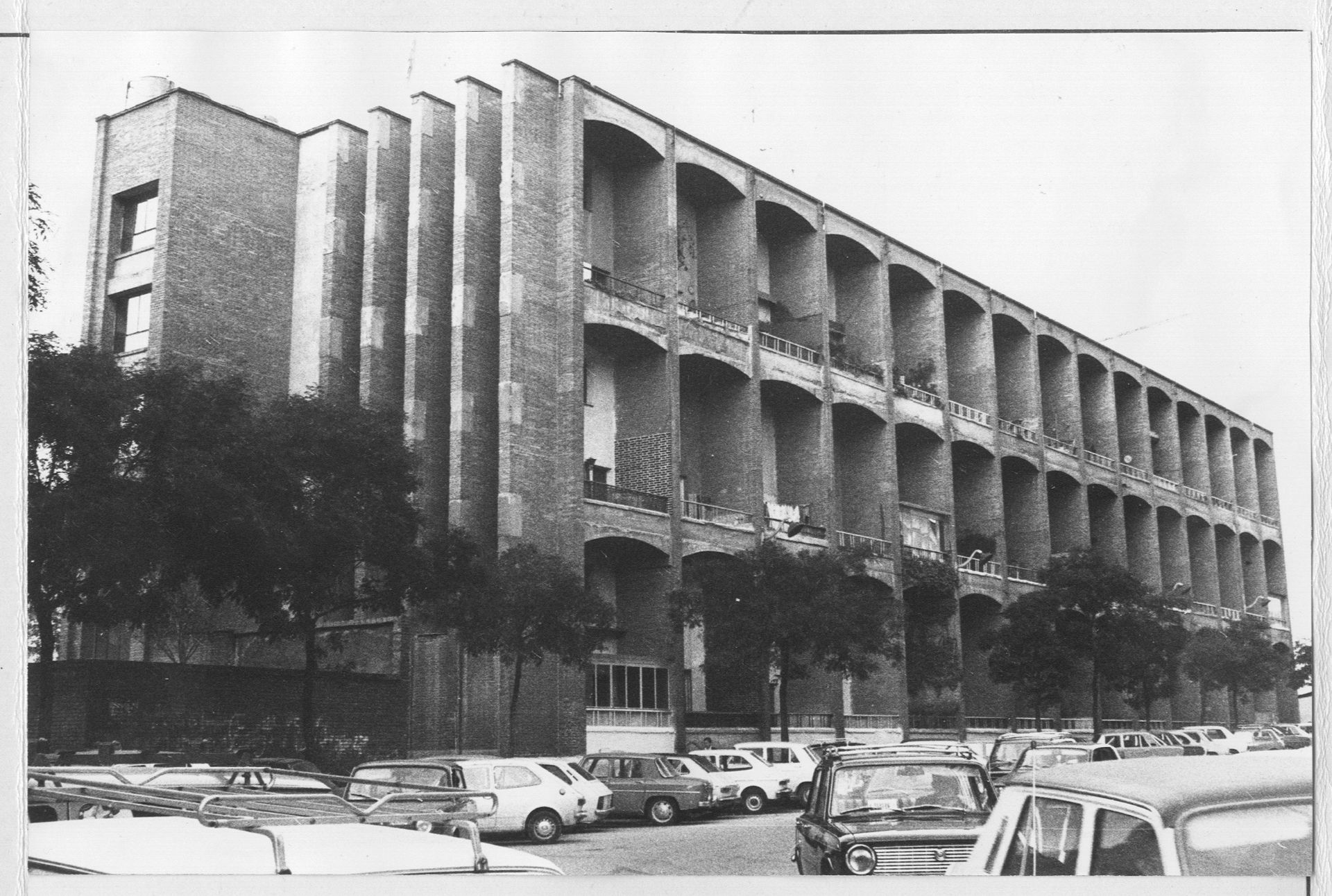

Las soluciones constructivas ensayadas en Usera fueron recogidas en el edificio de viviendas dúplex de la Colonia Virgen del Pilar de Francisco de Asís Cabrero Torres-Quevedo que las construyó como director de la Obra Sindical del Hogar, que se aborda más adelante.

Las soluciones constructivas ensayadas en Usera fueron recogidas en el edificio de viviendas dúplex de la Colonia Virgen del Pilar de Francisco de Asís Cabrero Torres-Quevedo que las construyó como director de la Obra Sindical del Hogar, que se aborda más adelante.

En el edificio de la Colonia Virgen del Pilar, la expresividad de los elementos estructurales, como los contrafuertes, es aún más acusada y amplificada por la escala ─tres viviendas dúplex apiladas en vertical, es decir, seis plantas en total─. La tipología es la clásica del edificio dúplex de acceso por corredor: planta de acceso con cocina que ventila al corredor y sala de estar. Planta superior con tres habitaciones y un baño.

Edificio de viviendas dúplex de la Colonia Virgen del Pilar de Francisco de Asís Cabrero Torres-Quevedo.

© Fundación Docomomo Ibérico/Susana Landrove.

© Archivo Servicio Histórico COAM

La actuación de la Dirección General de Vivienda no se circunscribe a la ciudad de Madrid. Sus actuaciones se pueden seguir en el Boletín de la Dirección General de Arquitectura, que el organismo publicó entre 1941 y 1943 y, a partir de 1946 hasta 1957, año de la creación del Ministerio de Vivienda, bajo el nombre de Boletín de Información de la Dirección General de Arquitectura. Los boletines tratan, de forma fuertemente ideologizada, todos los ámbitos de la creación arquitectónica, también la vivienda social.

El balance de las primeras actuaciones de la Dirección General de Arquitectura no convenció ni a sus propios responsables. En 1945, Muguruza se refería a los nuevos barrios como “suburbios” y calificaba las escasas realizaciones de “ensayo parcial modesto”. La idea inicial de la ciudad falangista queda diluida al chocar con la realidad y el modelo de barrio que pretende ir más allá de las clases sociales, tan vehementemente expresado sobre el papel, no convence en su materialización. La Falange no encuentra, por ende, una respuesta a la una pregunta que había sido central al final de la Guerra, cómo alojar al creciente número de familias de clase trabajadora que llega a la ciudad sin generar espacios que favorezcan el nacimiento de una conciencia de clase y su posible politización.

La Dirección General de Regiones Devastadas

Durante los primeros años del franquismo conviven, en el organigrama del Ministerio de Gobernación, dos Direcciones Generales, la ya comentada de Arquitectura y la llamada de Regiones Devastadas, cuya motivación fundacional fue asumir la reconstrucción de bienes dañados en la guerra. En 1951, su función se considera cumplida y pasará a integrarse a la Dirección General de Arquitectura.

Regiones Devastadas, cuyo primer director fue el ingeniero civil José Moreno Torres, compartía su función con las Juntas de Reconstrucción Municipales. En el caso de Madrid, las actuaciones en el interior del continuo urbano fueron municipales mientras que, en los barrios limítrofes, incluida la construcción de nuevos asentamientos, recayeron en Regiones Devastadas. En algunos casos, especialmente en el caso de nuevos barrios, Regiones actuaba como brazo ejecutor de la Dirección General de Arquitectura que era quien establecía el modelo urbano. También era su responsabilidad la reparación de infraestructuras, en particular de puentes y carreteras. No hay que olvidar que Regiones Devastadas se aprovechó de los trabajos forzados de los presos políticos republicanos a los que llamó “Batallones de Trabajadores”.

La actuación de Regiones empezaba por la reconstrucción de edificios o infraestructuras dañadas, cuando esto era posible. Si el grado de destrucción era demasiado elevado, se construían albergues temporales para las personas sin hogar mientras se llevaban a término las viviendas definitivas. De entre todos los barrios construidos por Regiones Devastadas, el de Almería ─que, además, se bautizó con el nombre organismo promotor─ es uno de los más conocidos, probablemente por el eclecticismo de su arquitectura, que le confiere un carácter pintoresco y cinematográfico. El barrio, de 1944, es la primera experiencia de José Luís Fernández del Amo ─en este caso junto con Francisco Prieto Moreno y Carlos Fernández de Castro─ en la que investiga en los límites de la tradición y la modernidad arquitectónica en la construcción de fragmentos urbanos. Sin duda, será en los pueblos del Instituto Nacional de Colonización ─que se abordan más adelante─, donde Fernández del Amo desarrollará esta investigación formal, llegando a resultados de extraordinaria calidad y belleza. En el caso del barrio almeriense, aún hay una clara indefinición formal que se traduce en la suma de referencias arquitectónicas directas yuxtapuestas: la arquitectura ceutí, el barroco de la Andalucía occidental, etc. Además, el paradigmático blanco de los muros en los edificios representativos se combina con un estudiado despliegue de color en las viviendas y sus patios. Este carácter de decorado fue aprovechado, en sus primeros años, para grabar varias películas de Hollywood.

Postal del barrio de Regiones Devastadas de Almería ─conocido, en la actualidad, como Regiones─. La estructura urbana del barrio se ha mantenido pero las edificaciones privadas han sufrido severas alteraciones que impiden percibirlo de forma unitaria.

Imagen fotográfica de época del barrio de Regiones Devastadas de Almería ─conocido, en la actualidad, como Regiones─. La estructura urbana del barrio se ha mantenido pero las edificaciones privadas han sufrido severas alteraciones que impiden percibirlo de forma unitaria.

Maqueta parcial del Barrio de Regiones de Almería realizada para la exposición “Campo cerrado: Arte y poder en la posguerra española” del Centro de Arte Museo Reina Sofía, 2016.

En Madrid fueron varios los barrios promovidos por Regiones Devastadas, por ejemplo, las viviendas de la Puerta de Toledo (de Felipe Díez Somarriba), o las viviendas de renta reducida de Carabanchel Bajo (Luís García de la Rasilla según proyecto de Emiliano Amann). En la memoria de este última se plasma perfectamente la tensión posterior al enfrentamiento y cómo se traslada al programa arquitectónica de la vivienda:

Las Colonias de Nuestra Señora del Carmen y de Casas Baratas Barrio Goya fueron proyectos redactados y realizados por los servicios internos de la dirección de Regiones Devastadas y se tomaron como modelo para la reconstrucción de pueblos enteros como Brunete y Belchite o Porcuna en Jaén. Aunque se trata de localidades de localidades de nueva planta, se les confiere un carácter que mimetiza sin rubor la arquitectura tradicional de la zona.

Imagen de la época de la reconstrucción del pueblo de Brunete. Vista de una calle, 1946.

Imagen de la época de la reconstrucción del pueblo de Brunete. Plaza mayor y Casa del Partido (actual ayuntamiento), 1946.

El Instituto Nacional de la Vivienda (INV): incentivar la promoción privada de vivienda asequible

El 19 de abril de 1939, apenas dos semanas después del fin de la Guerra Civil, se crea el Instituto Nacional de la Vivienda dependiente primero de la Organización Sindical y con posterioridad (2 de enero de 1942) del Ministerio de Trabajo. Su dirección en un primer momento recae en Federico Mayo. El mismo decreto de creación del Instituto contiene la primera definición normativa de la “vivienda protegida” en España.

El Instituto nace adscrito al Ministerio de Acción y Organización Sindical, aunque tenía una personalidad jurídica propia y autónoma para administrar su patrimonio. Años más tarde pasó a pertenecer a la Organización Sindical ─conocido como Sindicato Vertical─, después al Ministerio de Trabajo hasta su adscripción al Ministerio de Vivienda cuando este se creó en 1957. Al igual que la Ley Salmón republicana, la legislación y el campo de acción del INV no incluye la promoción directa de vivienda; sí, en cambio, la definición de los estándares de habitabilidad, la determinación de los criterios de concesión de las ayudas y beneficios, así como las competencias de inspección. De forma más detallada:

“Su misión será la de dictar normas de construcción, seleccionar tipos de viviendas y materiales, ordenar y orientar las iniciativas de los constructores y contribuir, otorgando determinados beneficios, a la edificación de casas de renta reducida, procurando que se atienda, en primer término, a las necesidades de los más humildes y que las casas reúnan las más exigentes condiciones de higiene y de calidad de construcción sin que el Estado se ocupe de la financiación, de la construcción, ni siquiera de la administración directa de las obras, sin perjuicio de que vele e intervenga eficazmente para facilitar y garantizar que todas estas funciones se realicen de la mejor manera posible y sirviendo al fin social que ha de presidir esta gran empresa”

Censo Guía de Archivos de España e Iberoamérica del Ministerio de Cultura.

Quizá la atribución del INV que más incidencia tiene en el desarrollo de la vivienda social en España es su capacidad de:

“proponer, por comarcas, los tipos de viviendas que deban servir de modelo, señalando sus características, según sean para labradores, artesanos, etc. Y proporcionar gratuitamente los planos y maquetas, estos modelos pueden ser escogidos en concursos públicos y premiados en metálico con diplomas o medallas”

Ibíd.

Como hemos visto en apartados anteriores, la Falange copa los puestos de poder durante los primeros años del franquismo, y también de todos los nuevos organismos que se ocupan de la vivienda entre los que se cuenta el INV. Esto explica que, en la placa que identifica los edificios acogidos a sus criterios y beneficios, se pueda observar el yugo y las flechas símbolo de la Falange. Hasta la reciente aparición de nuevas legislaciones en materia de memoria histórica, era muy habitual ver estas placas en edificios en toda la geografía española.

Placa identificativa de los edificios que cumplían las características y se acogían, por tanto, a las ayudas del Instituto Nacional de la Vivienda.

La acción del INV durante la década de 1940 no fue precisamente efectiva: falta de recursos ─tanto económicos como materiales─, descoordinación entre los distintos organismos con competencias sobre vivienda y una estructura pequeña e ineficiente de la propia institución nos dejan un balance discretísimo durante su primera década de existencia. A pesar de las amplias competencias que se asignaron al Instituto, tampoco sería correcto afirmar que tuvo una amplia influencia en el establecimiento de tipologías destinadas a ser seriadas. Sin embargo, casi todas las realizaciones relevantes en materia de vivienda social, la mayoría a partir de los inicios de la década de 1950, sí que pudieron acogerse a sus beneficios.

En Barcelona, las viviendas sociales para pescadores promovidas por el Instituto Nacional de la Vivienda, junto con otro edificio en el mismo barrio de la Barceloneta construido cinco años más tarde, escenifican el punto de partida de la brillante investigación de José Antonio Coderch en el campo de la vivienda plurifamiliar. En Madrid, será el edificio de viviendas para D. José Fernández Rodríguez de Francisco Javier Sáenz de Oíza. Todos ellos son de los inicios de la década de 1950 y muestran claramente el alejamiento de los postulados falangistas en materia de vivienda y un retorno de la arquitectura española hacia la modernidad.

El primero, más acorde con lo que, hoy en día, entenderíamos como vivienda social, es una agregación que constituye una manzana completa en forma de U. El patio central presenta unos volúmenes perpendiculares a las calles que subdividen y cualifican el espacio en pequeños recodos más apropiados para el ambiente doméstico. Cada núcleo de escalera sirve a tres viviendas por planta que se desarrollan en forma de estrella: dos alineadas con la fachada interior y una en el cuerpo saliente. Sin embargo, a través de una distribución virtuosa, Coderch consigue que todas las salas de estar y sus terrazas se abran al espacio interior de la manzana. El programa se completa con tres habitaciones dobles, de tamaño ajustado, un baño, lavadero y cocina.

Manzana de Viviendas para pescadores Grupo Almirante Cervera de José Antonio Coderch de Sentmenat y Manuel Valls Vergés. Barcelona 1950-1960.

Los otros dos edificios están inmersos en tramas urbanas consolidadas con la particularidad que ambos ocupan la esquina. El primero con tres fachadas libres, el segundo en forma de “L” con fachada a la calle y al interior de la manzana. Ambos edificios presentan un programa similar ─tanto por su tamaño como por el número y especialización de las piezas que lo componen─, y que se va constituyendo como el típico de la vivienda social del momento.

Edificio de viviendas para D. José Fernández Rodríguez, Francisco Javier Saénz de Oíza, Madrid 1949-1955.

Viviendas en la Barceloneta, José Antonio Coderch de Sentmenat y Manuel Valls Vergés, Barcelona 1951-1954.

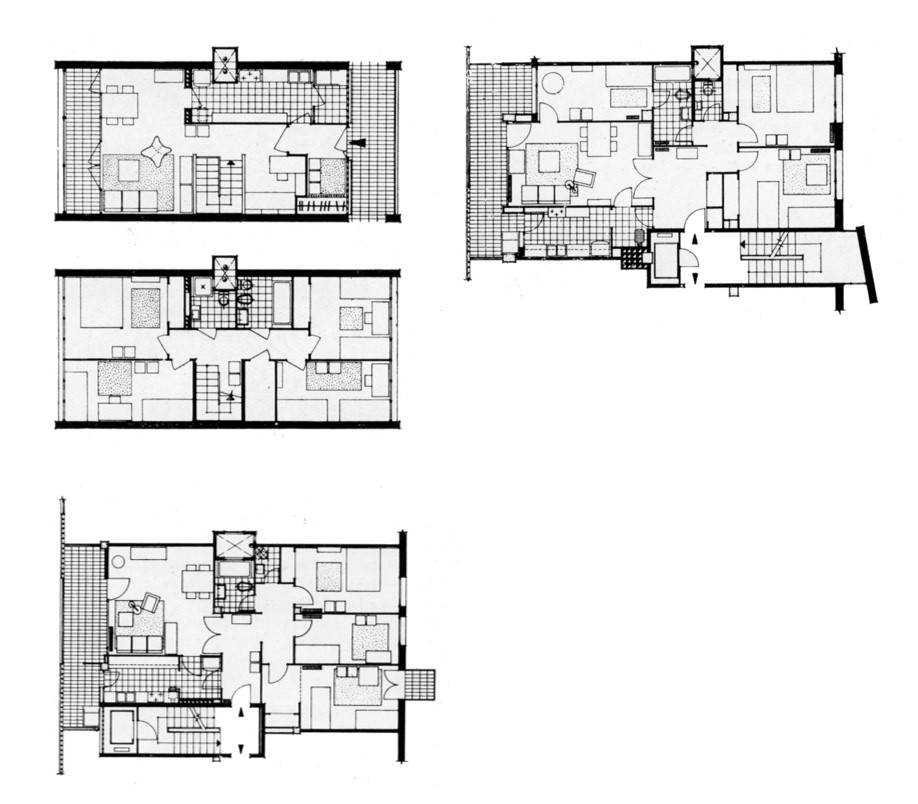

A mediados de la década de 1950 el retorno a los postulados del movimiento moderno se hace evidente, también en la ordenación volumétrica de pequeños fragmentos urbanos como es el caso de la manzana del Grupo Residencial Escorial, en Barcelona. El grupo representa una de las primeras realizaciones en las que se presenta una ordenación alternativa a la manzana cerrada en la arquitectura de la posguerra. El grupo se construyó un año después de la constitución del Grupo R y está firmado por un grupo de arquitectos que forman parte de este. El Grupo R se perseguía volver a acompasar la arquitectura catalana con los postulados del movimiento moderno arquitectónico y reconectarse con las corrientes de vanguardia de la arquitectura europea después del parón que significó la Guerra Civil. Su estética recupera, ya de forma absolutamente clara, los principios urbanísticos y arquitectónicos que había promovido el GATPAC durante los años de la República. El conjunto está formado por dos bloques apantallados en “L” y una torre prismática, más alta, y con el núcleo vertical de comunicaciones como volumen exento. En los edificios en “L” se combinan dos tipos básicos de vivienda que reproducen el programa típico de tres piezas de dormitorio, cocina y lavadero, baño y estar, en este caso con un aseo adicional. En la torre, las viviendas tienen acceso por corredor y se configuran en dúplex pasantes y con cuatro dormitorios en la planta superior y el programa de día en la inferior. Ambas tipologías con amplias terrazas exteriores. El conjunto de los volúmenes acota un espacio interior ajardinado cierra un espacio interior con jardines y algunos servicios comunes.

Tres tipologías de vivienda del Grupo residencial Escorial, 1952-1962, Barcelona, Antoni Perpiñà Sebrià, Francesc Mitjans Miró, Josep Alemany Barris, Josep Maria Martorell Codina, Josep Maria Ribas Casas, Manel Ribas Piera y Oriol Bohigas Guardiola.

La promoción privada de vivienda asequible se acelera notablemente en la década de 1950 y son ya numerosos los ejemplos de interés. El modelo urbano que empieza a predominar va dejando atrás los postulados de la falange de barrios de baja densidad para abordar el problema de la vivienda con barrios que asumen los postulados urbanos corbuserianos de ordenación de volumetría libre frente al crecimiento en Ensanche.

La Obra Sindical del Hogar (OSH)

La Obra Sindical del Hogar es una más de las instituciones que se crean durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo. Como hemos visto, convive de forma desordenada y poco eficiente con otros organismos hasta la creación del Ministerio de Vivienda que racionaliza y clarifica competencias entre las diferentes instituciones, en el caso de la OSH sin que su integración en el ministerio signifique su desaparición. En sus inicios, estaba adscrita a la Delegación Nacional de Sindicatos que, a su vez, dependía del Ministerio de Gobernación. Más que un organismo nació como un plan de acción -de “obra” – que daba sentido a la nueva orientación y razón de ser que el franquismo quería dar a los Sindicatos: una organización que deberá servir para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, pero sin fomentar la lucha o conciencia de clase. Es necesario recordar que, debido a esta nueva orientación, en la España Franquista las organizaciones sindicales no eran independientes sino organismos oficiales directamente controlados por el Estado y de afiliación obligatoria: cualquier trabajador por el mero hecho de serlo, formaba parte del Sindicato Único. Dentro de la Organización Sindical, cuya misión es “la elevación moral y material del trabajador” se articulan varias Obras Sindicales con funciones diversas que van desde la educación y el descanso, la promoción de la salud o el acceso a la vivienda. La función de la OSH, por tanto, era la de construir viviendas, en suelo propio adquirido o expropiado, para los afiliados de la Organización Sindical, es decir, todos los trabajadores, aunque sus promociones se hacían extensibles a excombatientes, miembros del Movimiento, viudas de caídos en combate, etc.

Hasta el año 1960 pero, sobre todo, en la década de 1950, la OSH construyó unas 140.000 viviendas en general agrupadas en barrios. Como en el caso de otros organismos, su acción respondía a un plan de actuación, el “Plan Sindical de la Vivienda Francisco Franco” del año 1945 que se vería renovado hasta en dos ocasiones. El primer plan de la OSH marcaba un objetivo de promoción de 20.000 viviendas de obra nueva al año, con cupos para cada provincia decididos por el Patronato Central Sindical. Un aspecto importante a tener en cuenta de la acción de la OSH es que, una vez construidas las promociones, mantenía su gestión. Para la gobernanza de los condominios se aplicaba una estructura que era extensión de la organización sindical, las denominadas Juntas de Vecinos. También el modelo de tenencia era singular, ya que las viviendas se adjudicaban en régimen de amortización con pequeños pagos mensuales que incluían el mantenimiento del edificio y el barrio, y, al final del periodo de amortización, se permitía al beneficiario acceder a la plena propiedad de la vivienda. Sin embargo, muchas de estas promociones presentaron graves problemas constructivos y estructurales incluso antes de terminar su periodo de amortización.

“Aliados al Instituto de la Vivienda, Cooperativas, Ayuntamientos, Diputaciones y otras entidades paraestatales o gremiales, se preocuparon de sus empleados, de sus asociados o de sus administrados. Empezaron a surgir bloques de casas, ciudades-jardín, barriadas de colaboradores de un estrato de la Economía o de funcionarios de un centro. La clase llamada media, con ese producir constante de albergues, se benefició no sólo del alojamiento circunstancial, del alquiler, sino de la propiedad de la casa que habitaba, como luego veremos.

En cuanto al obrero, al jornalero, al modesto productor que nada puede conseguir, en cuanto comprar, por sí mismo, a él se dedicó con radical entusiasmo la Delegación Nacional de Sindicatos.

Desde la promulgación de la Ley del 39, los Sindicatos, por medio de su Delegación Nacional, organizaron a su vez la inacabable y santa tarea. Esta: dotar a cada trabajador de una casa “suya”. Es decir, ascender a clase media la clase proletaria.

Para ello creó la Obra Sindical del Hogar, que empezó su funcionamiento, una vez estructurada en las cincuenta provincias y dotada financieramente, en enero de 1941. Es interesante analizar su funcionamiento. En Madrid está la Jefatura de la Obra, con delegación en cada una de las capitales de provincia. Arquitectos, expertos administrativos y una legión de aparejadores actúan en cada punto, una vez aprobados los planes y planos que envían desde el lugar de donde hay que atender a la necesidad de hogares. Y el beneficiario, el obrero, logra “su” casa según este sistema: aporta el diez por ciento del precio (y si no lo aporta, la Delegación le hace un avance), mediante una “Cartilla de Ahorro para el Hogar”, que le abre la Caja Postal de Ahorros, en cualquier municipio. A ella van los sobrantes de su presupuesto, más los intereses de la Cartilla, además de un regalo de cantidades que le hace la Delegación de Sindicatos (45 millones anuales). La solicitud de ese presunto beneficiario la admite la Delegación provincial, y comienza a construirle su casita. El Estado le exime del pago de contribución durante veinte años y le reduce en un 90 por 100 el pago de cualquier impuesto (derechos reales, etc.). Inmediatamente el Instituto Nacional de la Vivienda le otorga el 90 por 100 del coste de la casa, que completa el total. Y el ya inquilino abona en cuarenta años (a razón de cantidades que oscilan entre 92 pesetas y 178 mensuales los primeros veinte años, y 87 y 168 los últimos), el precio total, y queda propietario absoluto. Si se desentiende de la casa en el período de alquiler-pago, se le devuelve el dinero que en ella empleó. Hay que hacer notar que esos alquileres-pagos que hace el beneficiario, son muy inferiores al coste de los alquileres-renta de una casa de propiedad particular, además de que las construidas por la Obra son infinitamente más bellas, lujosas y apropia das para cada grupo de profesiones: labradores, pescadores, obreros de fábrica, mineros, etc.”

Artículo de prensa aparecido en La Vanguardia Española del autor Tomás Borrás y con el título “La Obra Sindical del Hogar multiplica los hogares españoles”.

La necesidad de adquisición o expropiación de los terrenos por parte de la propia OSH conlleva decisiones muy dudosas respecto la ubicación de las actuaciones, por ejemplo, en unos terrenos pantanosos en el Delta del Llobregat en el caso de la UVA San Cosme del Prat de Llobregat, Barcelona. En estas actuaciones podemos empezar a hablar de barrios que responden al imaginario colectivo del polígono: barrios de nueva construcción, aislados o, al menos, en desconexión respecto los continuos urbanos, con ordenación abierta de bloques prismáticos que presentan una arquitectura anodina y repetitiva y de baja calidad constructiva. Algunas de las promociones tomaron la denominación UVA (Unidades Vecinales de Absorción), una figura que también había utilizado el INV en su Plan de 1955 alternativamente llamados Poblados de Absorción o Poblados Dirigidos. Como hemos visto en apartados anteriormente, la figura de las UVA permitía un cierto grado de experimentación como ocurrió en la Colonia Experimental de Villaverde Alto de Madrid. De hecho, la OSH actuaba como constructora por delegación directa del INV.

Hemos visto cómo los primeros planes directos del INV concretaron sus actuaciones en el área de Madrid. No es el caso de la OSH cuyas promociones se diseminaron por toda la geografía española con una distribución que dependía del cupo de trabajadores y la vitalidad de cada Junta Provincial. En Cataluña, junto con el ya citado barrio de San Cosme, promovieron los polígonos de San Roque en Badalona y Verdún (o Viviendas del Gobernador) en Barcelona. Ambos polígonos han sido tristemente célebres por la acumulación de problemas constructivos y sociales a lo largo de los años. Pero no todas las actuaciones de la OSH estuvieron marcadas por la precariedad o la baja calidad constructiva.

“En lo que se refiere a las viviendas propiamente dichas, el nivel de calidad no es homogéneo. En casos aislados pueden encontrarse un grado de bondad constructiva y de estándares, aceptables. Sin embargo, los polígonos de gran tamaño (considerando tales los superiores a 500 viviendas), los cuales engloban 36.000 viviendas equivalentes al 90% del total provincial, presentan mayoritariamente graves deficiencias constructivas y problemas de conservación. La total ausencia de mantenimiento agrava en estos casos la situación y conduce a un acelerado deterioro material y a una rápida degradación de las condiciones de habitabilidad”.

JUBERT, Juan, “Editorial“, Quaderns d’arquitectura i Urbanisme 105, Barcelona, 1974.

En Valladolid y Zamora, por ejemplo, encontramos dos promociones que, a pesar de su posición periférica en el casco urbano, presentan una notable calidad constructiva y estética. Ambas son obras de Jesús Carrasco-Muñoz Pérez de Isla y en ellas es inevitable reconocer la referencia a las Siedlungs de la Viena Roja y, en especial, a la Karl Marx Hof vienesa. La volumetría escogida, con unas barras edificadas de escasa profundidad, permite unas viviendas pasantes con todas las estancias exteriores y en óptimas condiciones de ventilación y asoleo. La presencia de espacios de almacenamiento en todas las habitaciones es también muestra del esmero del arquitecto en proporcionar viviendas confortables y de calidad.

Viviendas de la Obra Sindical del Hogar en Zamora y Valladolid de Jesús Carrasco-Muñoz Pérez de Isla (1937-1942) © Fundación DOCOMOMO Ibérico.

La década de 1950: de los Poblados Dirigidos hasta la creación del Ministerio de Vivienda (1957)

Como ya hemos comentado, en la década de 1950 se produce una toma de conciencia de la dimensión real del problema de la vivienda en las grandes ciudades y una aceptación de la evidencia de que las iniciativas de la década anterior no habían abordado el problema en su dimensión real. El 16 de julio de 1955 se promulga el Decreto Ley por el que se dictan las normas para la ejecución del Plan Nacional de Viviendas de Renta Limitada y se establecen los medios económicos para su financiación. Se trata, de nuevo, de un marco a través del cual se quiere abordar la promoción pública de vivienda, estableciendo principios que dejan atrás los postulados falangistas. El mismo decreto, en su articulado deja claro que, a pesar de llevar el título “nacional”, su objetivo primordial es abordar el problema en la ciudad de Madrid. Ya el primer artículo indica “que se arbitran los medios económicos para la realización del Plan de viviendas de ʽrenta limitadaʼ en el término municipal de Madrid”. En resumen, el decreto autoriza la Comisión de Urbanismo a comprar terrenos y a urbanizarlos, mediante un crédito público. Para que esto fuera posible, el año anterior se había promulgado otro decreto que habilitaba al Instituto Nacional de la Vivienda, entre otros organismos públicos, para la promoción directa de vivienda, ampliando así sus atribuciones fundacionales.

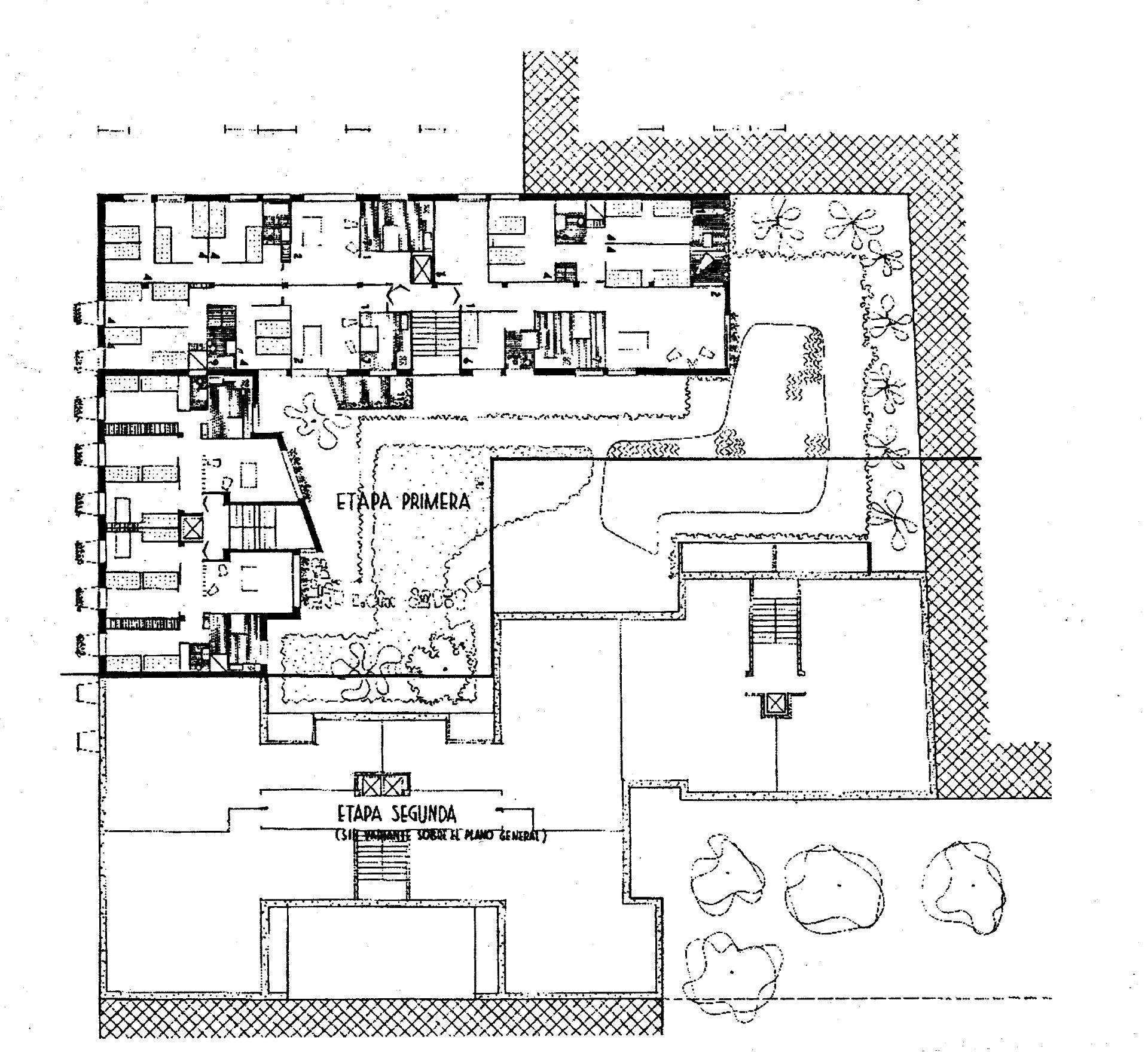

El Plan de 1955, en su llevada a la práctica en Madrid, concede la capacidad de autoconstrucción de las viviendas de baja altura a los propietarios, siempre bajo la tutela de los técnicos del Ayuntamiento y de los arquitectos de la época. Por esta razón, estos nuevos barrios se conocerían como “Poblados Dirigidos” o “Poblados de Absorción” y se llegaron a construir hasta siete en la periferia de Madrid. Con ellos, el INV pretendía dar una respuesta urgente y económicamente viable a la llegada de migrantes del campo a la ciudad de Madrid, que no paraba de acelerarse.

El primero de los poblados, construido entre los años 1956 y 1959, fue el de Entrevías de Francisco Javier Sáenz de Oíza, Jaime de Alvear Criado y Manuel Sierra Nava. Estaba destinado a absorber la población que había ido asentándose en barrios de chabolas. Las viviendas, en este caso, son mínimas ─60 m2─ y su calidad constructiva está condicionada por su ajustadísimo presupuesto y la necesidad de autoconstrucción por parte de los futuros habitantes. A pesar de estas limitaciones, los arquitectos proponen un ejercicio de sistematización y modulación de innegable interés arquitectónico.

El proyecto del nuevo barrio, en el mismo lugar donde había crecido un asentamiento chabolista, y de las correspondientes infraestructuras y edificaciones fueron encargadas a los jóvenes arquitectos Sáenz de Oíza y Jaime de Alvear, el primero recién llegado después de una corta estancia en los EE UU y el segundo relacionado con la acción social de la periferia de Madrid. El proyecto da una respuesta rápida, simple y brillante, fruto de un análisis certero de las dificultades económicas, administrativas y temporales que presentaba. El conjunto se resuelve, casi en su totalidad, con una única tipología de vivienda que, por su estricta modulación dentro de una trama cuadrada, puede extenderse en forma de manta, sin ninguna limitación. Del módulo y su agregación se derivan una organización sistemática general del espacio urbano ─calles y plazas─ y una disposición de los bloques edificados, al servicio de la configuración del espacio urbano y de la higiene, tanto de este como del espacio interior de las viviendas. Una clara implantación del conjunto y sus correspondientes conexiones con el resto del sector completan el proyecto. El proyecto fue concebido para poder construirse con mínima experiencia y escasos medios por la misma población que ocupaba al asentamiento previo fruto de la autoconstrucción.

Experiencias recientes como las de Alejandro Aravena para varios barrios de autoconstrucción en Iberoamérica se sustentan en planteamientos similares a los aplicados en los poblados dirigidos: cuando el problema de los asentamientos periféricos es demasiado grande en comparación con los recursos económicos, logísticos y la experiencia de la administración, esta aún puede actuar mejorando sus condiciones, mediante la adquisición y división de terrenos, la delimitación del espacio público y la implantación de las infraestructuras y servicios mínimos necesarios. La gran atención que estos nuevos proyectos han cosechado, especialmente por parte de las nuevas generaciones de arquitectos, deja de manifiesto el desconocimiento generalizado de estas experiencias que ya se dieron a mediados del siglo pasado tanto en España como en Iberoamérica, con planteamientos, si cabe, aún más radicales.

Poblado Dirigido de Entrevías, 1956-1959, Madrid, Francisco Javier Sáenz de Oíza, Jaime de Alvear Criado, Manuel Sierra Nava

Hacía 1950, el Régimen ya era consciente de que las actuaciones en materia de vivienda que se habían realizado durante la década anterior no habían sido suficientes para paliar el déficit de vivienda. Las previsiones de crecimiento de población y concentración urbana exigían medidas mucho más efectivas. El Gobierno, que tenía el objetivo de conseguir equilibrar el número de viviendas con el número de familias existentes, se enfrentaba a un déficit inmediato de un millón de viviendas en 1950. Las actuaciones, con la mejora de las condiciones económicas y el fin de la escasez de materiales, empiezan a multiplicarse en ámbitos diversos, tanto desde los organismos dispersos bajo el liderazgo del INV, pero también y como novedad desde ámbitos privados que empiezan a interesarse por la promoción de vivienda protegida.

En Barcelona, la celebración del Congreso Eucarístico animó a un grupo de industriales y financieros católicos agrupados en la Asociación Católica de Dirigentes (1951) y la propia jerarquía eclesiástica diocesana, a financiar y promover un nuevo barrio que sería conocido como Barrio del Congreso. Los ciudadanos también fueron animados a participar en la promoción estableciendo cuotas de 100.000 pesetas. El INV reconoció la agrupación como Entidad Benéfico-Constructora de Viviendas Protegidas avalando sus estatutos y habilitándola para actuar en su nombre o delegación. La construcción se inició en 1953 y su coste final fue muy superior al previsto, ampliando el tamaño y la ambición del proyecto.

Viviendas del Congreso Eucarístico, 1952-1961, Barcelona, Carles Marqués, Josep Maria Soteras Mauri, Toni Pineda

Si en la década de 1940, un millón de personas abandonaron su vida rural camino de la gran ciudad, entre 1951 y 1960, lo hicieron 2,3 millones, ante una cruda realidad en las grandes ciudades: barraquismo en aumento, barrios de nueva construcción que presentaban una rápida degradación física y social, etc. Las autoridades se enfrentaban a la evidencia de que, con sus pobres actuaciones desde el fin de la guerra, estaban consiguiendo crear justamente aquello que había querido evitar, bolsas de pobreza y marginación que se podrían convertir en gérmenes de oposición al régimen. Ante este pobre balance y la constatación de que, con la apertura del régimen y la mejora de la economía, el problema del alojamiento urbano iba a tomar unas dimensiones desconocidas hasta entonces, urgía un cambio de rumbo. Nuevas medidas legislativas y muchos más recursos se movilizaron pero, para que estas acciones fueran efectivas, había que terminar con la absurda ramificación de organismos oficiales con competencias superpuestas. Así es como se decide atajar por fin el problema con un nuevo Ministerio que concentre todas las acciones, recursos y competencias en materia de vivienda, siendo el arquitecto bilbaíno José Luís Arrese el primer ministro del ramo en España.

Bibliografía

BUSTOS JUEZ, Carlota, La obra de Pedro Muguruza: breve repaso de una amplia trayectoria en P+C 05, 2014, pág.101-120.

PÉREZ-ESCOLANO, Víctor, “Arquitectura y política en España a través del Boletín de la Dirección General de Arquitectura (1946-1957)”, en RA: revista de arquitectura 15, 2013, págs. 35-46.

CÁNOVAS, Andrés, ESPEGEL, Carmen, DE LAPUERTA, José Maria, MARTÍNEZ ARROYO, Carmen, PEMJEAN, Rodrigo, Vivienda Colectiva en España. Siglo XX (1929-1992), Biblioteca TC, Valencia, 2013.

CAZORLA SÁNCHEZ, Antonio, Fear and Progress: Ordinary lives in Franco’s Spain 1939-1975, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey, 2009.

AZPILICUETA ASTARLOA, Enrique, La construcción de la Arquitectura de Postguerra en España (1939-1962), tesis doctoral, 2004.

LÓPEZ DÍAZ, Jesús, Vivienda Social y Falange. Ideario y construcciones en la década de los 40 en Scripta Nova, revista electrónica de Geografía y Ciencia Sociales de la Universidad de Barcelona, 2003.

“La remodelación de Palomeras en Arquitectura”, en Arquitectura 242, mayo-junio de 1983, págs. 13-17.

JUBERT, Juan, La O.S.H. : características de la gestión de la Obra Sindical del Hogar, La OSH y la política de vivienda : la política de vivienda del estado y la OSH una cronología paralela en Quaderns d’arquitectura i Urbanisme núm 105, Barcelona, 1974.

Bibliografía

BUSTOS JUEZ, Carlota, La obra de Pedro Muguruza: breve repaso de una amplia trayectoria en P+C 05, 2014, pág.101-120.

PÉREZ-ESCOLANO, Víctor, “Arquitectura y política en España a través del Boletín de la Dirección General de Arquitectura (1946-1957)”, en RA: revista de arquitectura 15, 2013, págs. 35-46.

CÁNOVAS, Andrés, ESPEGEL, Carmen, DE LAPUERTA, José Maria, MARTÍNEZ ARROYO, Carmen, PEMJEAN, Rodrigo, Vivienda Colectiva en España. Siglo XX (1929-1992), Biblioteca TC, Valencia, 2013.

CAZORLA SÁNCHEZ, Antonio, Fear and Progress: Ordinary lives in Franco’s Spain 1939-1975, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey, 2009.

AZPILICUETA ASTARLOA, Enrique, La construcción de la Arquitectura de Postguerra en España (1939-1962), tesis doctoral, 2004.

LÓPEZ DÍAZ, Jesús, Vivienda Social y Falange. Ideario y construcciones en la década de los 40 en Scripta Nova, revista electrónica de Geografía y Ciencia Sociales de la Universidad de Barcelona, 2003.

“La remodelación de Palomeras en Arquitectura”, en Arquitectura 242, mayo-junio de 1983, págs. 13-17.

JUBERT, Juan, “La O.S.H. : características de la gestión de la Obra Sindical del Hogar, La OSH y la política de vivienda : la política de vivienda del estado y la OSH una cronología paralela”, en Quaderns d’arquitectura i Urbanisme 105, Barcelona, 1974.