El turismo antes de la Guerra Civil

Se conoce como Costa Brava al litoral de la provincia de Girona que va desde la pequeña formación rocosa llamada Sa Palomera, en Blanes, hasta el Cabo de Creus –entre los municipios de Cadaqués y Port de la Selva–, si bien a menudo se considera su extensión hasta la frontera francesa en Portbou. La imagen más emblemática de esta costa son sus acantilados y orografía escarpada, pero la Costa Brava comprende también largas playas de arena vinculadas al llano ampurdanés y a la bahía de Rosas.

A pesar de la Costa Brava entró en el imaginario colectivo a partir del boom turístico de la década de 1960, el nombre apareció por primera vez en la revista La Veu de Catalunya de 1908. Recientes investigaciones como la llevada a cabo por el Ayuntamiento de Rosas y el Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya –a raíz de la donación de fondos fotográficos privados– han demostrado que el turismo de playa ya era una realidad muy extendida en las décadas de 1920 y 1930. De hecho, existen testimonios de este tipo de turismo en forma de villas, en general urbanas, en municipios como Sant Felíu de Guíxols, Calella de Palafrugell o Begur, si bien su impacto en los pequeños pueblos de pescadores y su afectación paisajística o medioambiental fue escasa.

Imagen de época del primer establecimiento del hostal la Gavina de S’Agaró, del arquitecto Josep Massó para el empresario Josep Ensesa. Abrió sus puertas en 1932 con once habitaciones.

Uno de los primeros complejos turísticos relevantes desde el punto de vista de la arquitectura fue la urbanización del tramo de costa entre S’Agaró y la playa de Sa Conca en Palamós, llevada a cabo por el arquitecto Rafael Massó. Se trata de una implantación de alta calidad paisajística y escenográfica que sigue el modelo de la ciudad-jardín, con una estética novecentista. En el tramo más cercano a S’Agaró se construyó el primer complejo hotelero de lujo, el hotel La Gavina –que aún sigue en funcionamiento– abrió sus puertas en 1932. En esas fechas, el turismo empieza a ser objeto de atención y promoción por parte de la administración, con la creación, en 1926, de la red de Paradores de Turismo –inicialmente Junta de Paradores y Hosterías del Reino–, cuyo desarrollo se intensifica después de la Guerra Civil Española. Otras iniciativas promovían el turismo balneario, como el de Vichy Catalán en Caldes de Malavella, o los baños de mar vinculándos a las curas de salud. El escaso desarrollo de las infraestructuras retrasó las iniciativas en la Costa Brava y su primer y único parador no abrió sus puertas hasta 1966. Se trata de una obra eminentemente moderna, de Raimon Duran Reynals en uno de los parajes mas espectaculares de la costa de Begur. Antes de la Guerra, el GATPAC también desarrolló propuestas para lugares destinados a las vacaciones y el ocio de las clases trabajadoras, vinculados a importantes avances en sus derechos laborales, como la Ciutat de Repós i de Vacances en Castelldefels, propuesta que complementaba el proyecto de la nueva Barcelona promovido por la Generalitat republicana y que nunca llegó a ser una realidad.

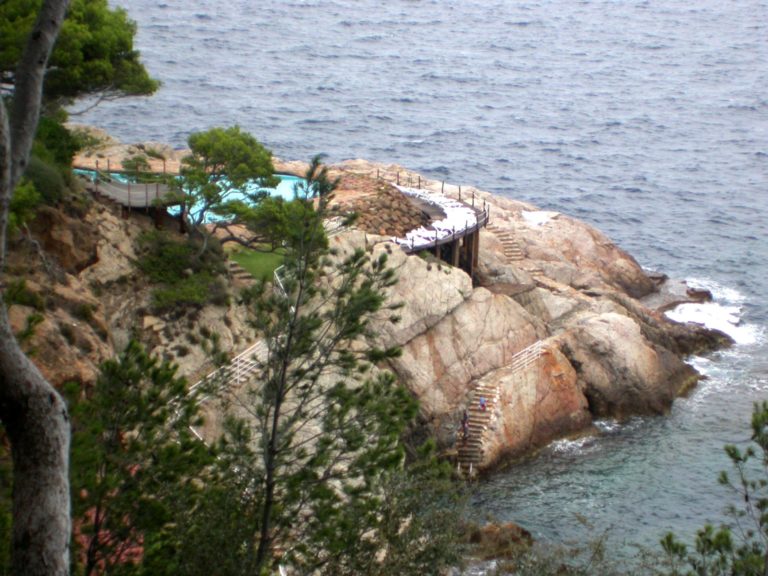

Imagen actual del Parador de Aiguablava en Begur, obra de Raimon Duran Reynals del año 1966.

El turismo de masas y la creación de un imaginario

El relieve de la Costa Brava y el difícil acceso a través de infraestructuras ferroviarias no facilitó la implantación de grandes complejos turísticos en las primeras décadas del siglo XX, lo que retrasó su popularidad.

Después de la Guerra Civil española y el primer periodo autárquico, el Plan de Estabilización de 1959 abre el camino al desarrollo y la apertura de la economía española. En este momento, la captación de turistas pasa a ser un objetivo prioritario de la administración. Es también el inicio del turismo de masas: por una parte, el derecho a las vacaciones pagadas y al descanso semanal está plenamente asumido por el empresariado y las autoridades; los trabajadores, además, empiezan a disponer de medio de transporte privado. Por otra parte, el desarrollo de la aeronáutica civil permite que los trabajadores de los países más ricos busquen el clima benigno de los países de la cuenca mediterránea para sus periodos vacacionales. España ofrecía todo lo necesario: un país barato y, en buena medida, por hacer, un clima inmejorable y una de las más extensas líneas costeras de Europa, con paisajes espectaculares aún por descubrir. A ello se une la fascinación y curiosidad que la singularidad de su régimen político, unido a un potente imaginario cultural y folclórico, ejercían sobre los países más ricos. Por ello, a partir de la década de 1950, el turismo de masas aparece como un fenómeno genuinamente español, convirtiéndose en uno de los pilares de nuestra economía. El resultado es que los desplazamientos estacionales turísticos se convierten las mayores migraciones de la historia: en 1954, llegaron por avión a España 116.453 personas; en 1963 eran ya 1.061.724, que diez años más tarde se habían convertido en 8.361.468. En veinte años, las cifras se multiplicaron por ochenta. Esto demandó un desarrollo a gran escala de las infraestructuras y los servicios.

Ava Gardner durante el rodaje de Pandora y el holandés errante en Tossa de Mar, año 1950.

El turismo de masas en la Costa Brava se inicia en varios focos de forma simultánea. Una de las primeras operaciones de envergadura fue promovida por el arquitecto y empresario Josep Maria Bosch y Aymerich que se alió con una familia de hoteleros de Barcelona para construir en Begur un gran complejo turístico. Se trata del hotel Cap Sa Sal que él mismo proyectó y que cuenta en sus jardines con uno de los mejores ejemplos de intervención paisajística moderna en Catalunya, obra de Nicolau María Rubió i Tudurí.

Josep Maria Bosch Aymerich mostrando la maqueta del hotel Cap Sa Sal en Begur, las obras dieron inicio en 1955. Arxiu històric COAC.

La cultura y el cine tuvieron un papel fundamental para dar a conocer el litoral gerundense a escala mundial. Truman Capote terminó de escribir A Sangre Fría en una casa del puerto Palamós que, en aquellos momentos, no era más que un pequeño puerto de pescadores donde residía una pareja inglesa amiga del escritor. Pero fue el rodaje de la película hollywoodiense Pandora y el holandés errante,en 1951, el verdadero punto de inflexión del desarrollo turístico de la Costa Brava. Llevó a Tossa de Mar a la estrella más popular del cine, Ava Gardner. Sus amoríos de papel cuché atrajeron a reporteros gráficos que retrataron los espectaculares paisajes locales como telón de fondo de las veladas glamurosas de la actriz y sus acompañantes, entre los que estaba Ernest Hemingway, uno de los principales responsables de la diseminación de ese imaginario de la España franquista en los países anglosajones.

En Palafrugell, el escritor Josep Pla contribuyó con sus libros a dar a conocer los paisajes y la gastronomía de la Costa Brava. Pero sin duda, uno de los grandes responsables de hacer universal esta remota costa del noreste de España fue Salvador Dalí.

Salvador Dalí (izquierda) y Federico García Lorca (derecha) en Cadaqués, Girona, verano de 1927. Colección Fundación Federico García Lorca.

Cadaqués

Cadaqués es un municipio marcado por su situación geográfica en la Cabo de Creus, de muy difícil acceso y espectaculares paisajes rocosos. Antes de la Guerra Civil, Cadaqués empezó a darse a conocer por la figura de Salvador Dalí que utilizó sus paisajes, especialmente de Port Lligat, como escenario y telón de fondo de muchas de sus pinturas. Allí se dieron cita artistas como Luís Buñuel o Federico García Lorca.

Vista de Cadaqués antes del boom turístico de la década de 1960. Imagen del año 1957 del Archivo Fotográfico de la Dirección General de Turismo

A partir de la década de 1950, marcado por el imaginario daliniano, Cadaqués se convirtió en un importante foco cultural donde se darían cita personajes como Marcel Duchamp, Man Ray o Mary Fugazzola, entre otros. Algunos de los arquitectos que se unen a este selecto grupo, en particular Lanfranco Bombelli y Peter Harnden, atraídos por el pintoresco casco urbano perfectamente preservado, empiezan a proponer una nueva arquitectura que, aun siendo moderna, muestra un respeto absoluto por la arquitectura vernácula del lugar. Entre los arquitectos catalanes, Federico Correa y Alfonso Milà fueron los primeros a construir en Cadaqués, con una oposición frontal a la “casa mal llamada moderna” para proponer una llamada “casa estilo Cadaqués”. La casa Villavecchia fue su primera obra importante e inicia un episodio dorado de la arquitectura moderna catalana concentrado en este enclave de la Costa Brava. La casa Villavecchia era una antigua casa de tres plantas con vistas al mar a la que Correa y Milà añaden otra media planta para formar un porche y una terraza que aparece como un gran vacío en la fachada. La célebre casa Senillosa de José Antonio Coderch y Manuel Valls será deudora de esta primera casa moderna. Magníficos ejemplos de arquitectura moderna, urbana o suburbana se irán añadiendo en los años posteriores. Destacan el chalé Jiménez del Pulgar, de Barba Corsini, o la casa Rumeu de Correa y Milà. Recientes tesis doctorales como la de Marc Arnal, centrada en la obra de Harden y Bombelli, han hondado en el conocimiento y estudio de la arquitectura de Cadaqués y su estrecha relación con las vanguardias artísticas de mediados del siglo XX.

El desarrollo urbanístico en la década de 1960

Con la llegada del turismo de masas, a partir de la década de 1960, la Costa Brava sufre un intenso cambio: los alrededores de sus pintorescos pueblecitos de pescadores sirven como territorio de experimentación donde confluyen dos modelos de ciudad opuestos, la ciudad jardín y la edificación abierta. Aunque la mayoría de los desarrollos urbanísticos se producen con respecto a un núcleo existente –excepto en Empuriabrava y Platja d’Aro–, el desorden de los primeros ensayos es evidente: los núcleos urbanos consolidados se transforman con un aumento de densidad y un crecimiento de alturas en primera línea de mar. Al lado de los hoteles y complejos turísticos urbanos y suburbanos –como el Hotel Alga en Sant Felíu–, el territorio que rodea los núcleos es invadido por urbanizaciones de vivienda unifamiliar en terrenos montañosos –como el complejo no construido de Torre Valentina de Coderch– y mallas turísticas de bloques de apartamentos en los tramos llanos frente al mar –como los apartamentos del Golf de Pals de MBM–. Desatacan algunas villas de lujo construidas en parajes que hoy sería impensable ocupar como la casa Rozes de Coderch en Rosas, las casas Cruylles y Castanera de Antoni Bonet Castellana o la casa Petín de Josep Pratmarsó, todas ellas Begur; la casa Sendrós de Jordi Adroer y Robert Terradas en Sant Feliu o las villas construidas por Pratmarsó, en este caso en municipios del interior.

Imágenes del complejo turístico residencial de Torre Valentina (1959), proyectado por José Antonio Coderch (Archivo Coderch). El complejo (que no se construyó) se situaba en Palamós y contaba con 131viviendas (de 26 tipologías diferentes), un hotel de 80 habitaciones y un parquin subterráneo para 250 vehículos.

Las primeras voces ecologistas

Si bien es cierto que la orografía de algunos tramos de costa impide la ocupación intensiva –que sí se produce, en cambio, en la costa levantina–, la afectación paisajística a finales de la década de 1960 es muy evidente. Proyectos como la marina de Empuriabrava, que toma como referencia el complejo turístico La grande Motte de Jean Balladur y Georges Candilis en la Camarga francesa, comprometen para siempre una parte del valioso ecosistema de marismas del Ampurdán. Su sistema de canales navegables artificiales de agua dulce tiene afectaciones ecológicas que van mucho más allá de su perímetro y significaron un cambio de escala inaceptable en la ocupación turística de la costa. Nuevos complejos que extendían ese modelo turístico, como el proyectado en la desembocadura del Fluvià, pudieron ser paralizados por los primeros grupos ecologistas.

Imagen actual de la Marina d’Empuriabrava con la desembocadura de la Muga en primer plano, en el municipio de Castelló d’Empúries.

A inicios de la década de 1970, se alzan las primeras voces ecologistas en Cataluña. Ramón Margalef, primer catedrático de ecología de España, publica en esas fechas Nautra: ús o abús. El llibre blanc de la natura a Catalunya, que fue referencia a escala mundial en el estudio científico y la denuncia del maltrato medioambiental. En 1966, la geógrafa e historiadora Yvette Barbaza, publicó Le Paysage humain de la Costa Brava, fruto de su tesis doctoral, que se convirtió un referente tanto en la divulgación de los valores humanos y paisajísticos de la Costa Brava como en la denuncia a sus agresiones. Salvem l’Empordà fue uno de los primeros grupos ecologistas organizado en España y consiguió paralizar los grandes desarrollos previstos a las puertas de la democracia. A pesar de sus acciones y de actuaciones de recuperación del litoral como la llevada a cabo en el antiguo Club Méditerranée de Cadaqués, la progresiva ocupación del territorio se ha mantenido hasta fechas recientes. La moratoria sine die implantada recientemente debería poner fin a la edificación nuevas construcciones en todo el litoral de las comarcas de Girona.

Complejo turístico La grande Motte de Jean Balladur y Georges Candilis en la Camarga (sudeste francés) 1960-1975.

La costa, con sus pintorescos pueblecitos de pescadores, a partir de la década de 1960, sirve como territorio de experimentación donde confluyen dos modelos de ciudad opuestos, la ciudad jardín y la edificación abierta. Pese al desorden de los primeros ensayos, se adoptan parámetros específicos en los nuevos tejidos, y la relación de los edificios con el entorno marca una clara diferencia con la ciudad anterior.

Bibliografía

AA VV, Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines, Observatori del Paisatge de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona, Barcelona, 2014.

RAMOS CARAVACA, Carolina, “Costa Brava, los retos urbanísticos del turismo de masas. La huella de la ciudad jardín y algunos principios racionalistas en el tejido turístico de masas”, en Identidades: territorio, cultura, patrimonio 4, Máster Oficial de Urbanismo, Departamento de Urbanismo y ordenación del Territorio, Universitat Politècnica de Catalunya, 2013.

FABREGAS i BARRI, Esteve, 20 anys de turisme a la Costa Brava, La Costa Publicacions, Lloret de Mar, 2010.

TATJER, Marta, “En los orígenes del turismo litoral: los baños de mar y los balnearios marítimos en Cataluña”, en Scripta Nova, Revista electrónica de Geografía y ciencias sociales Vol. XIII, núm. 296, Universidad de Barcelona, Barcelona, 2009.

BARBAZÀ, Yvette, El Paisatge humà de la Costa Brava, Vol. I, Vol. II. Edicions 62, Librarie Armand Colin, Barcelona/París, 1988.