Introducción y orígenes

Se conoce como Escuela de Barcelona a un grupo de arquitectos catalanes cuya obra reúne una serie de características coherentes en base a su producción, que se enmarca entre 1965 y mediados de la década de 1970.

A diferencia de otros grupos de la vanguardia arquitectónica, como podría ser el GATPAC, la Escuela de Barcelona nunca fue un grupo formal ni cerrado, ni nació en relación con un texto o manifiesto fundacional. La existencia de una “Escuela de Barcelona” no deja de ser una invención, es decir, una lectura o interpretación, crítica y razonada de la realidad de la producción arquitectura que se da en Catalunya en unos determinados años. Por ello, tampoco fue un grupo cerrado, en cuanto a sus representantes, ni estos suscribieron ningún tipo de afiliación formal. Sin poder considerarse una lista cerrada y por lo tanto exhaustiva, a menudo se asocian a la Escuela de Barcelona los siguientes estudios y arquitectos:

Federico Correa, Alfons Milà, Estudio PER (formado por Lluís Clotet, Pep Bonet, Christian Cirici y Óscar Tusquets) Gabriel Mora, Helio Piñón y Albert Viaplana, el Taller de Arquitectura con Ricardo Bofill al frente, MBM (Oriol Bohigas. Josep Martorell y David Mackay), Lluís Cantallops, Ramon Maria Puig, Leandre Sabater, Lluís Nadal, Vicenç Bonet, Pere Puigdefàbregues, Enric Tous i Josep Maria Fargas).

La primera definición de este grupo y de las características que permiten leer su producción arquitectónica como un conjunto se debe a Oriol Bohigas: en un artículo del año 1968 en la revista Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Madrid (número 113-114), Bohigas define el trabajo de su propio estudio y lo vincula con el de otros equipos catalanes contemporáneos. El propio Bohigas advierte de la imposibilidad de limitarse a una mera descripción ya que la definición de las características que se entienden como “comunes” se entremezcla con la defensa de una forma de entender y hacer arquitectura que le es propia. Se trata, por tanto, de una descripción de rasgos generales que se pueden identificar como “coincidencias aglutinadoras” y unas “características comunes” que son, a su vez, una mezcla de circunstancias coyunturales y de aspectos valorativos que vinculan una producción arquitectónica con rasgos más generales de la cultura catalana del momento.

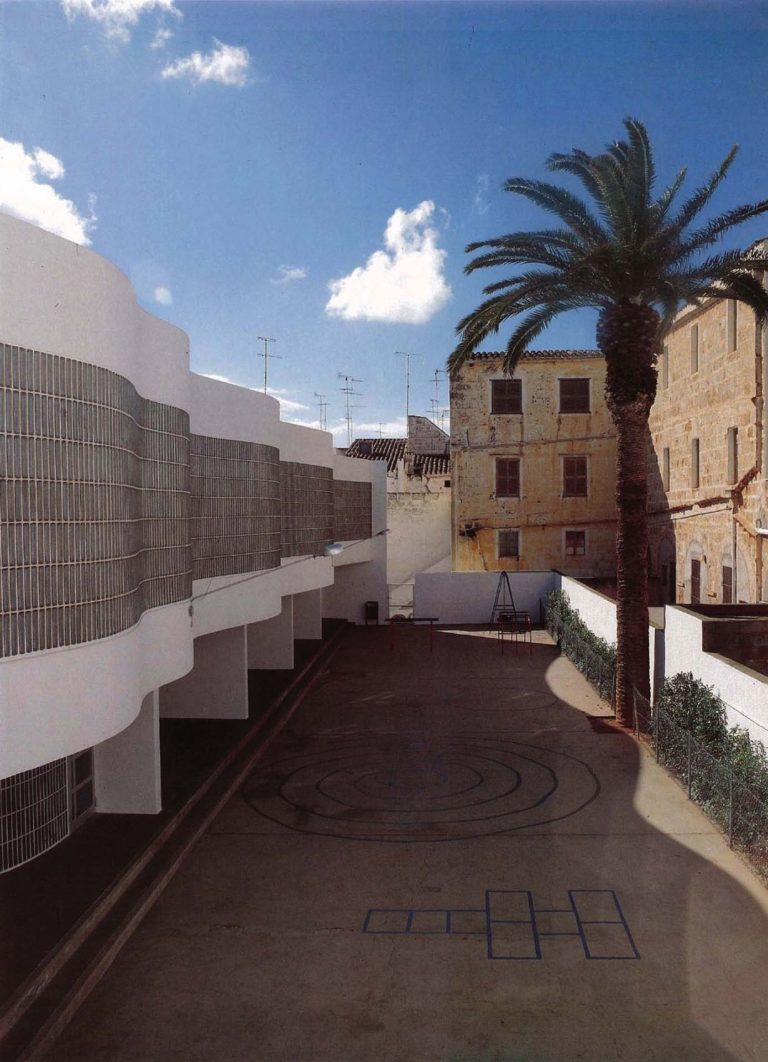

Maqueta de “compacto de la Ametlla”, conjunto de 12 chalés proyectados por el Estudio PER. La imagen de esta maqueta era una de las que acompañaban el artículo de Oriol Bohigas “Una posible Escuela de Barcelona”, del año 1968.

Bohigas toma una cierta distancia con la generación anterior y, aunque él mismo había formado parte del Grupo R, mediante a la definición de la Escuela de Barcelona consigue tomar distancia y vincular su arquitectura a la de una generación más joven, más desvinculada del clima de la postguerra y con nuevos valores políticos y culturales. De esta forma, Bohigas también propicia un relevo generacional en la arquitectura catalana siendo su propio despacho el que tiende el puente que permite la transición des del racionalismo más abstracto del grupo R hacia un nuevo rumbo que se pretenden vincular con la producción arquitectónica más vanguardista del momento a escala internacional. Sin embargo, aunque la producción del Grupo R se diluye a finales de la década de 1960, resulta difícil no reconocer en su producción rasgos que posteriormente se atribuirán a la Escuela de Barcelona como puede ser su énfasis en el carácter mediterráneo y la arquitectura popular.

Vinculaciones internacionales

Desde una perspectiva internacional, Bohigas vincula esta arquitectura con la de la escuela de Milán del momento y recalca la gran influencia que ejerce Federico Correa, a través de las enseñanzas que imparte en la escuela de arquitectura de Barcelona a una generación de arquitectos catalanes. Más allá de su arquitectura, los arquitectos de la Escuela de Barcelona se caracterizan, según Bohigas, por tener una posición cultural coherente y por estar convencidos que el hecho cultural es definitorio de su actividad profesional, hasta el punto de que muchos de ellos trabajan simultáneamente en otras expresiones culturales al margen de la propia arquitectura. Este interés impulsa también su voluntad de integrarse en movimientos culturales europeos e internacionales.

La segunda posguerra del siglo XX planteó dificultades urbanas muy similares a todas las grandes ciudades europeas, pero las respuestas de cada país fueron diferentes. Mientras los del norte dieron soluciones al problema de la vivienda basadas en la tecnología y muy acordes con los postulados del movimiento moderno arquitectónico, en el caso de los países mediterráneos, especialmente en Italia, se confió mucho más en las técnicas constructivas tradicionales. En el caso italiano, una brillante generación de arquitectos asumió la limitación de recursos como una oportunidad de reflexionar sobre la tradición constructiva mediterránea. En Italia no se emprendió la construcción de nuevas ciudades, sino que, en muchos casos, se optó por la ampliación de las ciudades existentes y la actualización de sus barrios. Estas actuaciones fueron promovidas por el ente público encargado de la reconstrucción, el INA-Casa, y por un grupo de arquitectos formado, entre otros, por por Mario Ridolfi, Saverio Muratori, Luigi Figini, Gino Pollini, Ernesto Nathan Rogers, Gio Ponti, Adalberto Libera, Giancarlo de Carlo, Mario de Renzi, Ludovico Quaroni, Giuseppe Samonà, Gino Valle o Vittorio Gregotti. Esta generación extraordinaria consiguió resultados muy convincentes con recursos muy escasos, con la voluntad de recomponer y modernizar los tejidos residenciales tradicionales tanto desde un punto de vista de la configuración física de la ciudad, así como de su imagen y su tejido social. Paralelamente, una explosión de nuevos cineastas retrató estas realidades urbanas tomando el nombre de neorrealismo y fue este mismo nombre el que terminó definiendo a este movimiento arquitectónico. La profunda reflexión arquitectónica que acompañaría sus realizaciones tuvo gran repercusión internacional gracias a la aparición de nuevas publicaciones especializadas como Domus o Casabella que les servirían de altavoz.

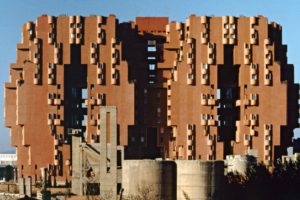

Barrio Tiburtino de Roma de Mario Ridolfi y Ludovico Quaroni, construido por INA-Casa en la década de 1950. El barrio Tiburtino se vincula habitualmente con el neorrealismo arquitectónico italiano.

Con gran sentido de la oportunidad y evidentes coincidencias ideológicas y contextuales, Bohigas definió la “Escuela de Barcelona” como reflejo local de ese clima que se daba en Italia y la lectura coordinada de la arquitectura catalana, en forma de “grupo” o “escuela”, propició y facilitó la atención de las revistas especializadas que validaron y legitimaron a la existencia de esta “supuesta Escuela de Barcelona”. En definitiva, Los rasgos característicos del neorrealismo italiano son esencialmente los mismos que se usan para definir la Escuela de Barcelona: un lenguaje constructivo racionalista, una reflexión sobre lo mediterráneo, lo tradicional y lo popular en la arquitectura y un gran interés por el diseño.

Modernidad y tradición

El primer rasgo común a los arquitectos de la Escuela de Barcelona, según Bohigas, tiene un claro trasfondo político y económico: la limitación del arquitecto catalán se debe, en primer lugar, a la imposibilidad de acceder a los encargos de gran envergadura promovidos por los poderes públicos o las grandes corporaciones. Su producción se ve, por lo tanto, constreñida a una tipología de encargos muy reducida, sujeta a fuertes limitaciones económicas y constreñida por los intereses de los promotores. Bohigas explica que las estrecheces económicas se traducen también en la necesidad de usar técnicas constructivas posibilistas, donde la tecnología entendida como innovación, tiene poca o nula cabida. Su arquitectura, en consecuencia, se pone al servicio de las necesidades colectivas y no del lucimiento o la experimentación personal y, haciendo de necesidad virtud, se llevan a su máximo exponente las posibilidades de las técnicas constructivas tradicionales mientras que el diseño se somete siempre a los condicionantes del encargo y del contexto.

En esta arquitectura que aspira a definir, Bohigas destaca una línea continuista con el racionalismo que no está exenta de trasfondo moral. Según él, las limitaciones descritas conllevan el “seguir muy firmemente la línea de la tradición más exigentemente racionalista”. Esto sucede en un contexto internacional en que el racionalismo ha quedado reducido a la búsqueda de una “plástica cubista”. La arquitectura de la Escuela de Barcelona, en cambio, resiste “un análisis según un método racionalista serio y profundo”, es decir, gobernado por la lógica. De forma paradójica. la concatenación de decisiones lógicas que guían al proyecto hace que su resultado final se aleje de forma clara de la pureza formal que es propia del racionalismo: el conjunto de vicisitudes a las que se somete el proyecto, la expresión de las necesidades y los “accidentes” de las técnicas constructivas utilizadas y de su “expresión honesta” se unen a una “actitud vanguardista” que, en definitiva, convierte abstracción propia del racionalismo en figuración o incluso, en “lenguaje”.

Precisamente, con respecto al tema del “lenguaje arquitectónico”, Bohigas refiere los trabajos de Umberto Eco –que tanta influencia ejercieron en los arquitectos de la Escuela de Milán– y que fueron “importados” por Lluís Clotet en un artículo en la revista Destino. El argumento es claro: “la arquitectura, como cualquier actividad, es un puro problema de comunicación” y, por tanto, nace como respuesta a unas circunstancias contextuales o ambientales (sociales, económicas, sociológicas, tecnológicas, etc.). La arquitectura puede –y, según Bohigas, debe– convertir estas circunstancias en “códigos” comunicativos reconocidos colectivamente y, en consecuencia, el lenguaje entendido como un “conjunto de formas comúnmente reconocidas” es legítimo y necesario en la arquitectura.

La Casa del Pati, edificio plurifamiliar de viviendas en el Guinardó, Barcelona, obra de MBM del año 1962, en la que se combina la estructura de hormigón con materiales y técnicas constructivas tradicionales.

Si la arquitectura de la Escuela de Barcelona es verdaderamente relevante es por su capacidad de explorar nuevos campos expresivos y por tratarse de una arquitectura abierta y en evolución. Sus representantes adoptan una actitud vanguardista y en sus obras tienen la capacidad de predecir, ensayar y “empujar” los códigos formales que son propios de la arquitectura de su tiempo hacia nuevos caminos expresivos. Esto se conseguirá mediante el conocimiento estrecho de la sociedad a la que se sirve y de su contexto, dejando atrás las aspiraciones puramente utópicas o las simples mímesis historicistas. En este sentido, la arquitectura de la Escuela de Barcelona se aleja de otras experiencias arquitectónicas contemporáneas que abordan el tema del lenguaje con “un cierto gusto por las actitudes críticas, por las actitudes irónicas, por las actitudes básicamente y hasta francamente cínicas” y una predilección hacía arquitecturas “de poco prestigio, enfermizas, dramáticas y de transición”.

En definitiva, Bohigas concluye que, por todo lo expuesto anteriormente, “las obras de estos arquitectos no son evidentemente iguales, ni los métodos empleados son los mismos ni en un análisis serio se pueden confundir, pero todas ellas están dentro de una línea formal, de manera que, vistas en conjunto y contrapuestas a obras mental y geográficamente distantes, pueden dar la visión de un determinado estilo”. Este hecho, además, se ve aumentado o alimentado por las estrechas relaciones de convivencia que este grupo de arquitectos establecieron a nivel personal.

Legado

La arquitectura de la Escuela de Barcelona ocupó los años del tardofranquismo, pero puso las bases ideológicas y formales de las profundas trasformaciones urbanas que, en la década de 1980, serían posibles gracias al gran impulso democrático y a la recuperación de la capacidad inversora de las administraciones publicas locales y regionales.

Los representantes de la Escuela de Barcelona pronto empezarían a copar las plazas de profesor y las cátedras de proyectos que la generación anterior iba dejando vacantes. El propio Bohigas llegaría a ser director de la Escuela de arquitectura propiciando que los principios y valores de la Escuela de Barcelona traspasaran a las nuevas generaciones. Cuando Bohigas fue designado delegado del área de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, la política urbanística que emprende traslada a gran escala muchos de los principios de la Escuela de Barcelona y confía para darle forma a los grandes nombres que habían formado parte de ella a la vez que incorporando a las nuevas generaciones de arquitectos que se habían formado bajo su tutela (como es el caso de Enric Miralles).

Por lo tanto, es imposible comprender el asombroso clima arquitectónico de la Barcelona preolímpica y la gran atención y admiración internacional que mereció, sin los cimientos que la Escuela de Barcelona había puesto en la década anterior. En este sentido, realmente la Escuela de Barcelona funcionó como tal, es decir, como espacio de reflexión colectiva y de transmisión y continuidad generacional, ya fuera desde la universidad o desde los despachos que mantuvieron una organización tradicional basada en el aprendizaje maestro-colaborador. Gracias a la Escuela de Barcelona también se propició el mantenimiento de de un ecosistema de pequeños y medianos despachos cuya organización nunca fue del todo empresarial o corporativa sino basada en las relaciones y afinidades personales.

Bibliografía

CANOVAS, Andrés, GARRIDO, Ginés, BOHIGAS, Oriol, “Una posible Escuela de Barcelona”, en GARRIDO, Ginés, CÁNOVAS, Andrés, eds., Textos de crítica de arquitectura comentados 1, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Departamento de Proyectos, Madrid, 2003, págs. 358-367.

AA VV, Art de Catalunya. Urbanisme, arquitectura civil i industrial, Edicions L’Isard, Barcelona, 1998.

BOHIGAS, Oriol, “Una posible ‘escuela de Barcelona”, en Arquitectura: revista del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 118, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Madrid, 1968, págs. 24-30.

BOHIGAS, Oriol, “Para la definición de una Escuela de Barcelona II”, en Jano: arquitectura, decoración y humanidades 48, Barcelona, junio de 1977, págs. 49-51.

BOHIGAS, Oriol, “Una Posible Escuela de Barcelona”, en Nueva Forma 83, Madrid, diciembre 1972, págs. 22-23, 28.

BOHIGAS, Oriol, “Una Posible Escuela de Barcelona”, en Architettura 9, enero de 1970, págs. 582-591.