El Instituto Nacional de Colonización se creó mediante decreto de 18 de octubre de 1939, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 27 de octubre, y sucedía al Instituto de Reforma Agraria (IRA), organismo creado por la República en 1932 con el objetivo de mejorar la situación económica y social de la agricultura española.

El problema de la distribución de la propiedad de las tierras, el asentamiento de los campesinos y la inadecuación del riego ya fue analizado por el regeneracionista Joaquín Costa a finales del siglo XIX y, durante años, diversas iniciativas trataron de buscar una solución adecuada. En 1932, fueron aprobadas la Ley de Obras de Puesta en Riego y la Ley de Bases de la Reforma Agraria, que no contentaron ni a grandes propietarios ni a campesinos y tuvieron importantes consecuencias políticas y sociales.

Para la aplicación de la Ley de Obras de Puesta en Riego se creó el Servicio de Puesta en Riego, que redactó los planes del valle inferior del Guadalquivir y del Guadalmellato y convocó un concurso para la construcción de una serie de pueblos que permitieran la colonización y el cultivo de estos terrenos. Las bases y los resultados de este concurso, publicados en 1934 en el número 10 de la revista Arquitectura del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, supusieron un importante análisis del problema y la aportación de diversas y variadas soluciones, muchas de las cuales serían posteriormente desarrolladas por el Instituto Nacional de Colonización.

Entre su creación en 1939 y su absorción en 1971 por el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), el Instituto Nacional de Colonización construyó casi trescientos pueblos repartidos por todo el territorio, para lo que estaba organizada en diversas delegaciones regionales vinculadas a las cuencas fluviales, con delegaciones provinciales: Ebro (Lérida, Zaragoza y Tortosa), Duero (Valladolid y Salamanca), Tajo (Madrid, Talavera y Cáceres), Guadiana (Ciudad Real y Badajoz) y Guadalquivir (Jaén, Granada, Córdoba, Sevilla y Jerez). Además, se crearon las delegaciones Norte (La Coruña), Sur (Almería y Málaga) y Levante (Valencia, Alicante y Murcia). El setenta por ciento de los pueblos construidos se concentra entre Andalucía (unos ciento diez), Extremadura (unos sesenta) y en el río Ebro, entre Navarra, Aragón y Cataluña (unos cuarenta); el resto están repartidos por las otras áreas geográficas en veintisiete provincias. La primera de las actuaciones fue la ampliación de Láchar (Granada, Tamés, 1943), y el primer pueblo de nueva planta El Torno (Cádiz, D’Ors y Subirana, 1944).

La estructura del INC incluía una amplia plantilla de funcionarios que desarrollaban todas las cuestiones técnicas y administrativas. El arquitecto José Tamés Alarcón dirigió el Servicio de Arquitectura desde Madrid entre 1941 y hasta su jubilación en 1975 y, bajo su mando, realizaron proyectos para el INC unos ochenta arquitectos, aproximadamente treinta de los cuales eran funcionarios entre los servicios centrales en Madrid (Jesús Ayuso Tejerizo, Pedro Castañeda Cagigas, Agustín Delgado de Robles, José Luis Fernández del Amo, Manuel Jiménez Varea y Manuel Rosado Gonzalo) y las diversas delegaciones provinciales. El resto de los arquitectos trabajaban en el libre ejercicio de la profesión y recibían los encargos directamente (Alejandro de la Sota, José Antonio Corrales, Juan Piqueras Menéndez, Carlos Arniches, Antonio Fernández Alba, etc.).

Para el adecuado funcionamiento del INC fue necesario el establecimiento de una serie de circulares internas que abarcaban una amplia casuística de cuestiones de tipo técnico, laboral y administrativo. Se redactaron más de quinientas entre febrero de 1940 y diciembre de 1971. Esta distribución temporal refleja la evolución de las necesidades y del modo de enfrentarse el Instituto a los problemas surgidos. Además, la estructura orgánica del propio INC requirió de una intensa correspondencia entre los Servicios Centrales y las diversas delegaciones, estableciéndose comunicaciones frecuentes para el desarrollo, supervisión y control de los proyectos y las obras.

Implantación territorial y ordenación urbana

El desarrollo de la política colonizadora del INC se apoyaba en una serie de instrumentos de planificación progresivos: Estudios de Viabilidad, Declaración de Zona de Interés Nacional, Plan General de Colonización, Plan Coordinado de Obras y Plan de Parcelación. Todos estos eran pasos previos a los Proyectos de los pueblos propiamente dichos.

La implantación territorial de las viviendas de los colonos estaba indisolublemente ligada a la disponibilidad de terrenos declarados en exceso, es decir, aquellos susceptibles de ser expropiados, pues la Ley de Bases de Colonización de Grandes Zonas, promulgada el 26 de diciembre de 1939, pretendía estimular a la iniciativa privada para la transformación de zonas de alto interés nacional. Además, la circular nº 255, de junio de 1950, titulada “Normas a que se ha de ajustar el estudio y redacción de los proyectos de los planes generales de colonización de las zonas regables de acuerdo con lo dispuesto con la ley de 21 de abril de 1959” establecía el denominado “módulo carro”, que limitaba la distancia entre las tierras de cultivo y las viviendas de los colonos para minimizar el tiempo invertido en los desplazamientos en carro; este módulo se cifró en 2,5 km, por lo que es frecuente percibir una distancia entre pueblos de unos 5 km, siempre y cuando la estructura de la propiedad y la disponibilidad de tierras en exceso lo permitía. Dicha estructura de la propiedad condicionaba, además, el establecimiento de los nuevos habitantes de los pueblos, que podían ser colonos propiamente dichos ─a los que se les otorgaba una parcela propia para su cultivo─, u obreros agrícolas ─que trabajaban en las tierras del propietario y disponían de un pequeño huerto─.

Dos opciones opuestas aparecían en cuanto a la situación de las viviendas de los colonos con relación a las fincas de cultivo: diseminadas, junto a las tierras de labor de manera a eliminar los desplazamientos, o agrupadas en pueblos. La opción del diseminado suponía un mayor costo en infraestructuras y dificultaba las relaciones entre los colonos, prioritaria para el Régimen, por lo que fue una solución excepcional. Además, la relación que se establecía entre los nuevos núcleos y las vías de comunicación existentes era también determinante, apareciendo pueblos tangenciales, de cruce o terminales.

En cualquier caso, el diseño de un pueblo completo constituyó un desafío al que se tuvieron que enfrentar los arquitectos del INC. La organización de un programa complejo de viviendas, dependencias agrícolas, viales, equipamientos y espacios públicos supuso a la vez la creación de una nueva sociedad, marco social y escenario de vida para sus habitantes. Y aunque los arquitectos proyectistas disfrutaron de una gran libertad propositiva, desde el propio Instituto se fomentaron una serie de directrices y criterios formales, tanto mediante las ya citadas circulares como a través de los informes de supervisión:

- Romper las perspectivas, evitando un trazado excesivamente rectilíneo de los pueblos, proyectando telones de fondo y espacios públicos.

- Separar las circulaciones, independizando el tráfico rodado y el peatonal y desdoblándose el acceso a las dependencias agrícolas de las viviendas.

- Evitar la monotonía, empleando como elementos rompedores del ritmo las singularidades, las variaciones y los edificios públicos.

- La atención a los detalles, que pese a las limitaciones económicas suponen una personalización y humanización de los espacios.

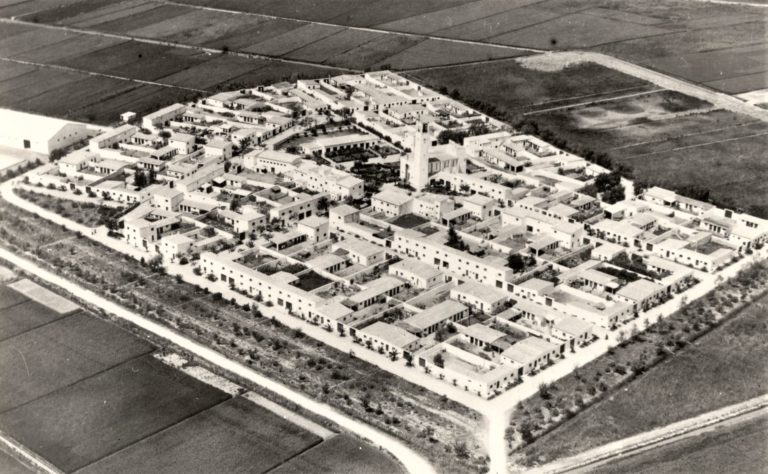

El trazado de los pueblos se compone fundamentalmente de tramas ortogonales, curvilíneas o mixtas. Estas tramas se superponen de diversos modos para alcanzar los objetivos anteriormente expuestos, de modo que es muy poco habitual la presencia de pueblos que presenten una trama completamente ortogonal con las calles continuas, si bien esta situación se produce en Llanos del Sotillo, proyectado en Andújar (Jaén) por José Antonio Corrales en 1956, y donde las calles peatonales se dirigen hacia el centro cívico dispuesto en la parte central del pueblo.

Siendo los espacios públicos los lugares de relación, socialización y representación del núcleo, los principales edificios del mismo se vinculan a ellos, en particular a su plaza principal. Las primeras plazas proyectadas siguen los criterios tradicionales, conformándose plazas rectangulares, cerradas y porticadas por varios lados, y con los edificios públicos ─ayuntamiento, iglesia, artesanías─ delimitándolas. En ocasiones la plaza se adosa a una vía principal o de paso y los edificios configuran una L, como es el caso de El Solanillo en Roquetas de Mar (Almería), obra de Francisco Langle Granados en 1968.

Un recurso habitual en la configuración de los espacios públicos, sobre todo en espacios de pequeña escala de carácter secundario de los pueblos de colonización fue el empleo de las llamadas plaza turbina: el espacio se configura como un vaciado en el cruce de dos calles perpendiculares que se desalinean entre sí generando una nueva riqueza de perspectivas con muy pocos recursos.

La escasez de recursos no impidió a los arquitectos el cuidado y la atención a los detalles: el empleo de materiales sencillos en pavimentos, incluyendo en algunos casos pavimentos blandos, la utilización de bordillos de piedra y el diseño de fuentes, luminarias y abrevaderos son algunos de los ejemplos del gran esfuerzo proyectual realizado.

El programa funcional: los edificios públicos y las viviendas

El objetivo del INC era que los colonos pudiesen disfrutar de los servicios adecuados y desarrollar una vida digna en todos los aspectos: económicos, religiosos, educativos, sociales, sanitarios, etc. Dos circulares son clave para entender el programa de los pueblos de colonización. Por un lado, la circular 222, de 1947, cuyo título es “Instrucciones para la redacción de proyectos de pueblos”, incluye una serie de estudios a realizar que comprende, entre otras cuestiones, la determinación del número de viviendas de profesionales, médicos y maestros, del número y calidad de viviendas de comerciantes, artesanos e industriales, y del programa de edificios públicos: Ayuntamiento o pedanía, viviendas del alguacil o del secretario, escuelas, iglesia o ermita, lavadero, matadero, casa cuartel de la Guardia Civil, locales de recreo, cementerio, campo de deportes, etc. Y, por otro lado, la circular 246, de 1949, “Normas para determinar el plan de edificación de los pueblos de nueva planta que construya el Instituto Nacional de Colonización”, que clasificaba los nuevos pueblos en función de su tamaño y posible evolución y en función de esto se establecía el programa funcional, atendiendo al número de habitantes previstos a corto plazo y a futuro.

El programa básico contemplaba la construcción de iglesia ─capilla-escuela, pues el uso docente se realizaba en el mismo espacio─, edificio administrativo ─con atención al público, alcaldía, salón de sesiones, juzgado, oficina de correos, vivienda del funcionario y dispensario médico─, artesanías y comercios. A medida que el tamaño del pueblo era mayor, se incorporaban las escuelas separadas por sexos, con viviendas para los maestros, edificio social ─que debía servir como salón de baile y sala de cine─, hermandad o almacén sindical ─que concentraba los graneros, almacenes y cobertizos para maquinaria agrícola─, y los hogares rurales del Frente de Juventudes y la Sección Femenina ─en general edificios independientes, con salas de juegos, reuniones, biblioteca y oficina─. Además, algunos de los pueblos incorporan cementerio, aunque fue frecuente que estos quedaran sin usar.

Pero la razón última de ser de estos pueblos era dar una vivienda digna a sus habitantes: en los casi trescientos pueblos realizados por el INC se construyeron unas treinta mil viviendas. Y si bien el objetivo fundamental de la colonización pasaba por que los colonos fueran los propietarios de sus tierras de cultivo, algunos de los nuevos habitantes no dispondrían de estas, sino que trabajarían en fincas ajenas, y eran conocidos como obreros agrícolas. La diferencia fundamental entre las viviendas de colono y las viviendas de obreros agrícolas radica en que las segundas no disponían de dependencias agrícolas para sus propios aperos y animales, por lo que las parcelas de sus viviendas eran significativamente más pequeñas: se han detectado algunos casos singulares de pueblos en la provincia de Jaén en los que todas las viviendas construidas eran para obreros agrícolas, si bien reformas posteriores incorporaron pequeñas dependencias agrícolas.

En ambos casos, el programa de las viviendas era muy similar: mayoritariamente de tres dormitorios, aunque se proyectaban algunos tipos con dos, cuatro, y excepcionalmente, cinco. Disponían de un pequeño salón-comedor, frecuentemente de paso y con la cocina y chimenea incorporada, y no contaban con aseo. A finales de los años cincuenta y los sesenta estos programas fueron evolucionando, de manera que aparecieron los primeros vestíbulos, cocinas independientes y cuartos de aseo. Los pueblos de colonización fueron un interesante campo de experimentación para los arquitectos proyectistas y el ámbito de la vivienda mínima no fue una excepción.

Las iglesias y el arte

Si en el programa desarrollado en los pueblos de colonización hay un edificio que permitía a los arquitectos una mayor exploración formal, por su representatividad, es sin duda la iglesia, pues, a fin de cuentas, las celebraciones religiosas suponían un hito significativo en la vida social de los pueblos. Aunque con frecuencia presentan plantas basilicales, se puede apreciar una evolución temporal que experimenta con novedosos trazados triangulares o circulares. Y, sin duda, la celebración del Concilio Vaticano II impulsó la búsqueda de un mayor acercamiento de los fieles con la separación del altar, con un especial énfasis en los modos de celebrar los ritos del culto y la liturgia, que supuso una progresiva transformación de los espacios religiosos.

En el espacio urbano la representatividad de las iglesias quedaba reseñada por el campanario, configurado como torre o como espadaña, que era el elemento de mayor altura del pueblo y cuya presencia y verticalidad suponía un hito en el paisaje de acercamiento a los pueblos.

El propio Concilio Vaticano II impulsó la renovación del arte religioso, pero sin duda la labor de José Luis Fernández del Amo, funcionario del Servicio de Arquitectura del Instituto Nacional de Colonización y director del Museo Nacional de Arte Contemporáneo nombrado por Joaquín Ruíz-Giménez en 1952, supuso un hito en la incorporación de obras de arte abstractas en las iglesias de los pueblos de colonización: alrededor de setenta artistas, entre los que se incluyen José Luis Sánchez o Pablo Serrano (escultura), Antonio Hernández Carpe o Antonio Suárez (pintura), Arcadio Blasco (cerámica), Ángel Atienza (vidrieras) aportaron sus obras a las iglesias construidas, con frecuencia sin conocer su destino final.

La labor del Instituto Nacional de Colonización constituyó la mayor intervención de este tipo en Europa en el siglo XX, con una completa transformación territorial que incorporaba una serie de infraestructuras hidráulicas, de comunicación, energéticas y habitacionales. Desde el punto de vista de la arquitectura, la labor de Tamés al frente del Servicio de Arquitectura posibilitó una amplia libertad propositiva para los arquitectos y un acercamiento a los valores de la arquitectura popular depurándose al compás de los principios del movimiento moderno, y aportándose una síntesis experimental de gran valor.

Bibliografía

- DELGADO ORUSCO, Eduardo, El agua educada. Imágenes del Archivo Fotográfico del INC. 1939-1973, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), 7 DVD Madrid, 2015.

- DELGADO ORUSCO, Eduardo, Imagen y memoria. Fondos del archivo fotográfico del Instituto Nacional de Colonización 1939-1973. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 2013.

- CENTELLAS SOLER, Miguel, Los pueblos de colonización de Fernández del Amo. Arte, arquitectura y urbanismo, Colección Arquia/tesis nº 31, Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2010.

- PÉREZ ESCOLANO, Víctor, CALZADA PÉREZ, Manuel, coord. científica, Pueblos de colonización durante el franquismo: la arquitectura en la modernización del territorio rural, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Sevilla, 2008.

- CALZADA PÉREZ, Manuel, Itinerarios de Arquitectura nº 5. Pueblos de colonización III: Ebro, Duero, Norte y Levante, Fundación Arquitectura Contemporánea, Córdoba, 2008.

- CALZADA PÉREZ, Manuel, Itinerarios de Arquitectura nº 4. Pueblos de colonización II: Guadiana y Tajo, Fundación Arquitectura Contemporánea, Córdoba, 2008.

- CALZADA PÉREZ, Manuel, Itinerarios de Arquitectura nº 3. Pueblos de colonización I: Guadalquivir y cuenca surFundación Arquitectura Contemporánea, Córdoba, 2006.

- VILLANUEVA PAREDES, Alfredo, LEAL MALDONADO, Jesús, La planificación del regadío en los pueblos de colonización. Historia y evolución de la colonización agraria en España. Volumen III, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo e Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 1990.

- TAMÉS ALARCÓN, José, “Proceso urbanístico de nuestra colonización interior”, en Revista Nacional de Arquitectura 83, 1948, págs. 413-424.

- TAMÉS ALARCÓN, José, “Actuaciones del Instituto Nacional de Colonización 1939-1970”, Urbanismo COAM, 3, 1948, págs. 4-12