La investigación y la innovación arquitectónica, en los últimos años, ha vuelto a mirar hacia la vivienda social y colectiva. Después de décadas de prevalencia de la promoción privada en España, hoy la promoción pública de vivienda se reactiva con fuerza y favorece la investigación en torno a estas cuestiones. Además, como consecuencia de las crisis y tensiones que ha experimentado la vivienda en nuestro país, estas investigaciones abarcan aspectos que van más allá de la innovación tipológica para plantear aspectos relacionados con los modelos de tenencia y convivencia. Por ello, en los últimos años, se están ensayando en España formas y fórmulas de habitar ─o lo que se ha dado en llamar “cohabitar”─ en las que el concepto de comunidad y convivencia se traduce en nuevos programas y formalizaciones asociadas a la vivienda colectiva, proponiendo soluciones residenciales alternativas a los modos de vida tradicionales. Estas experiencias, por otro lado, ya habían tenido ─y siguen teniendo─ un largo recorrido en otros países europeos, ya desde inicios del siglo pasado; en España, en cambio, no siempre habían tenido un desarrollo a la altura de las necesidades y demandas sociales.

En este contexto, vale la pena echar la vista atrás hacia las investigaciones que, durante el siglo XX, han aportado soluciones alrededor del amplio espectro de experiencias que podemos englobar bajo el título de vivir en comunidad.

En general, se trata de reflexionar sobre la línea que separa lo común de lo privado y, en el ámbito de lo doméstico, los distintos gradientes de privacidad que definen las relaciones físicas y funcionales entre habitación y espacios comunes, entre espacios comunes y calle, entre calle y ciudad, etc. Dicho de otra forma, se trata de analizar los modelos residenciales, tanto en términos espaciales como también de dotación de servicios, de relación entre lo privado, lo común y lo público, y como todo ello trasciende el concepto de familia tradicional como única unidad válida a la hora de diseñar los edificios.

Cooperativa de viviendas en cesión de uso. La Borda. Coop, Lacol, 2018

Fuente: Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona

Para entender las múltiples posibilidades que ofrecen las asociaciones residenciales comunitarias, la vivienda colectiva debe considerar modelos de cohabitación que no se basan en la repetición de la célula destinada a la familia tradicional: comunidades religiosas, residencias temporales (estudiantes, investigadores, etc.) o modelos sociales alternativos. En definitiva, se trata de entender cómo diferentes modelos arquitectónicos han aportado soluciones espaciales que permiten crear interacciones sociales distintas y que trascienden la canónica relación entre habitación, vivienda, espacios comunes y espacios públicos.

La historia está llena de experiencias y ejemplos de modelos de edificios que resuelven modelos diversos de vida en comunidad. Desde el punto de vista arquitectónico hay cuatro tipologías que condensan buena parte de estos modelos:

- La villa agrícola (palacio suburbano) y la colonia productiva: comunidades basadas en la producción, primero agrícola y después industrial.

- La comuna y su traslación a diversos modelos de agrupación plurifamiliar, desde el edificio hasta el barrio residencial con servicios comunitarios y muchos ejemplos donde se pretende superar la barrera entre barrio y edificio, entre vivienda y ciudad.

- Las comunidades religiosas.

- El alojamiento temporal o de residencia: incluye sanatorios, internados y alojamientos para estudiantes y universitarios, que tienen su extensión en tipologías vinculadas al turismo: albergues, hoteles, balnearios, etc.

Trasladado a la arquitectura del movimiento moderno, los edificios conventuales, escolares, las residencias universitarias y las investigaciones sobre nuevos modelos de vivienda colectiva aportan innumerables ejemplos de comunidades de vida alternativa.

Comunidades productivas

Desde la antigüedad, el tamaño de las sociedades de seres humanos en cohabitación dependía de su capacidad de autoabastecerse, en primera instancia, de alimentos. La agricultura y la ganadería fijan las comunidades al lugar y solo con la mejora tecnológica de éstas y el excedente se dará la base para el crecimiento y el aumento de su complejidad organizativa, hasta el punto de fundar las primeras ciudades. Aun así, las pequeñas agrupaciones humanas que permitían la explotación de un pequeño territorio ─suficiente para autoabastecerse y generar, si acaso, un mínimo excedente─, ha sido la forma cómo históricamente se ha organizado el territorio. La necesidad de dar seguridad a este sistema, que sustenta a su vez las ciudades, hizo emerger sistemas políticos como el feudalismo y las clases sociales en función de la propiedad del suelo.

En muchos de los casos, el modelo de vida en común se caracteriza por una estricta organización jerárquica, donde el trabajo, ya sea agrícola o industrial, es el elemento de cohesión en la vida de sus habitantes. Ya desde la época de la romanización, las villas agrícolas autosuficientes han constituido un modelo de ocupación del territorio de gran relevancia en los países mediterráneos, donde aún hoy se perpetúa en masías y cortijos diseminados en el territorio rural. En el renacimiento, este modelo de vida suburbana se va refinando como una forma de vida vinculada a la nobleza: los edificios de las villas renacentistas reflejan este refinamiento, añadiendo sofisticados jardines. Las villas, palacios y châteaux vinculados a haciendas y explotaciones rurales organizan el paisaje de buena parte de los países occidentales, donde se mantiene una población mayoritariamente rural, y una estructura social basada en el antiguo régimen, con la nobleza y la iglesia en la cúspide de la estructura social manteniendo la propiedad del suelo. Aunque con unos principios no estrictamente ligados al trabajo de la tierra, los grandes palacios suburbanos vinculados a las realezas absolutistas construyen grandes ejemplos de vida en comunidad, enormemente jerarquizada y compleja. El palacio de Versalles es su máxima expresión y culmen de la sofisticación, ya que alberga, de forma centralizada, el conjunto de la nobleza de Francia y todas las estructuras de poder y decisión de la nación. De esta forma, se busca la desvinculación de los nobles de sus propiedades agrícolas para mayor control del monarca.

Durante el siglo XX, el progresivo abandono del mundo rural impulsado por la industrialización y los cambios en la organización social suponen el declive de las villas y explotaciones agrícolas. Aparecen, en cambio, nuevas comunidades vinculadas a nuevas formas de producción y explotación de los recursos. Las colonias industriales, en la segunda mitad del siglo XIX se deben situar en espacios con acceso directo al agua, por ende, muchas se construyen en comunidades de nueva construcción y en espacios suburbanos. De igual manera, los poblados mineros de la cornisa cantábrica o Andalucía constituyen nuevas formas de agrupación social que resuelven el alojamiento del trabajador acercándose a los lugares de producción. Son comunidades construidas ex novo que deben proveer, no solo de alojamiento, sino de todos los servicios necesarios debido a su aislamiento. En algunos casos, este aislamiento se traduce en un control estricto de todos los aspectos de la vida del trabajador por parte del patrón y la empresa.

Imagen del poblado minero de Fontao en el año 1954

Fuente: Museo de la minería de Fontao

En la segunda mitad del siglo XX, se crean nuevas comunidades vinculadas al trabajo en forma de poblados que compensan el aislamiento de sus ciudadanos con servicios comunitarios de calidad para los empleados y sus familias. Los pueblos de colonización que el régimen franquista construyó en toda la geografía española son un buen ejemplo de comunidad socialmente homogénea en la que se dan una serie de servicios comunes, adoptando la forma de un pueblo rural construido según un proyecto unitario. La iglesia, el ayuntamiento, el comercio y el centro social ocupan siempre el centro, que se configura como una plaza que es escenario de la vida social de la comunidad (ver exposición “Los pueblos del franquismo”).

Más adelante, los poblados vinculados a las centrales nucleares, como el Poblado HIFRENSA para los trabajadores de la central nuclear de Vandellós, concentran sus trabajadores en comunidades cerradas con todo lujo de servicios y equipamientos para los trabajadores y sus familias.

La comuna, investigación y utopía en la vivienda colectiva (1960-1970)

Comuna, según la RAE, se define, no como un lugar, sino como un conjunto de personas que viven en comunidad económica, a veces sexual, al margen de la sociedad organizada. Comunidades cerradas e independientes de personas que constituyen un grupo idealmente autosuficiente, y con un código de conducta y relacional propio y con un contacto limitado con el exterior, es decir, el resto de la sociedad.

Estas comunidades ─que se remontan a la “tribu” y a las primeras agrupaciones humanas─, presentan organizaciones internas muy variadas, aunque, a menudo, se caracterizan por no reconocer la familia como unidad social básica. A lo largo del siglo XX, tuvieron un importante recorrido sustentadas por nuevos sistemas políticos, siendo especialmente características de los regímenes comunistas (kommunalka comunista). Aunque también los regímenes populistas y fascistas favorecieron la prevalencia de lo colectivo frente a la familia. Después de la Segunda Guerra Mundial, estas comunidades aparecen como forma de protesta y como propuesta que se enfrenta a las organizaciones sociales tradicionales, como es el caso de las comunas hippies o de comunidades pseudo religiosas bajo la tutela de un guía o gurú.

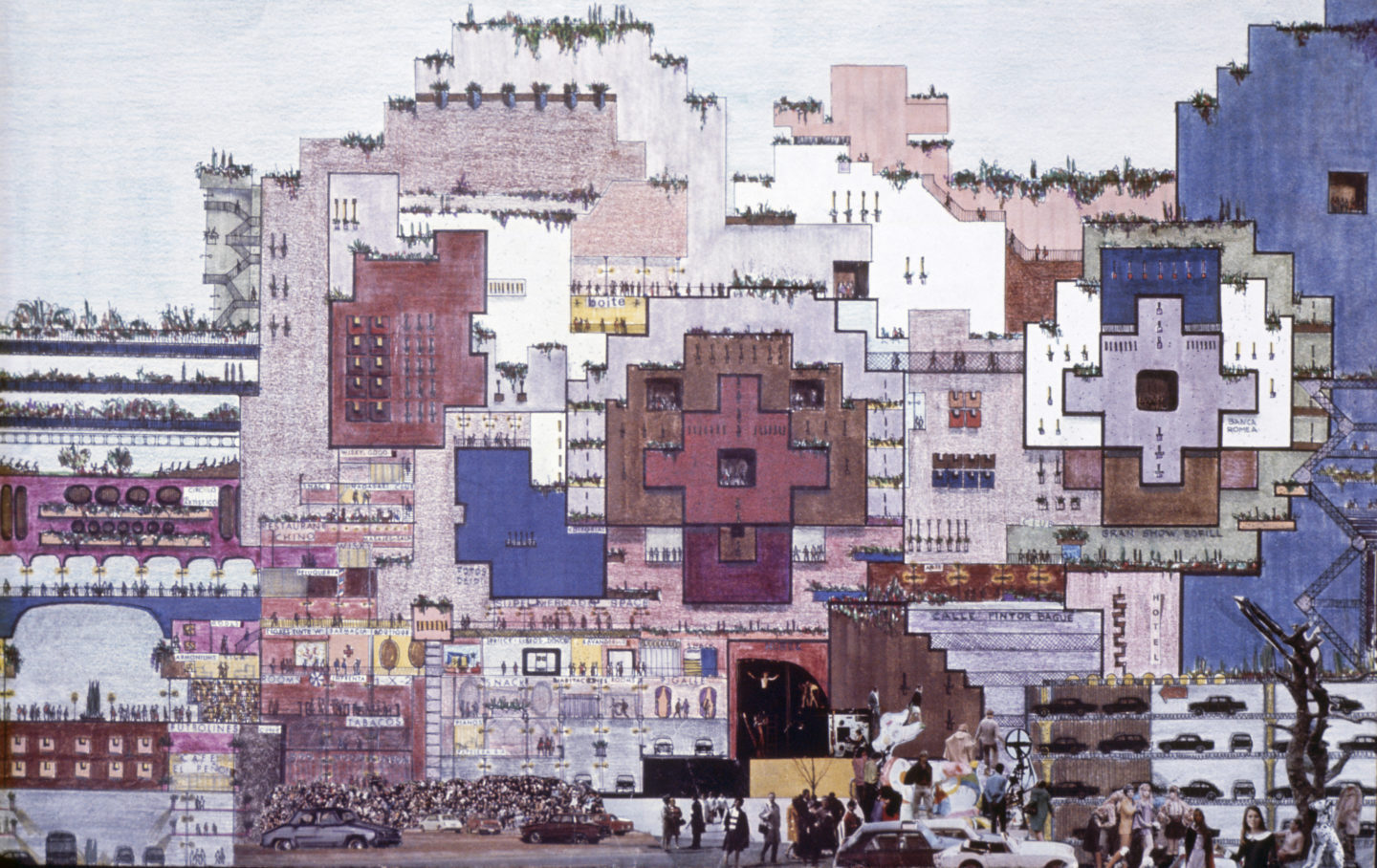

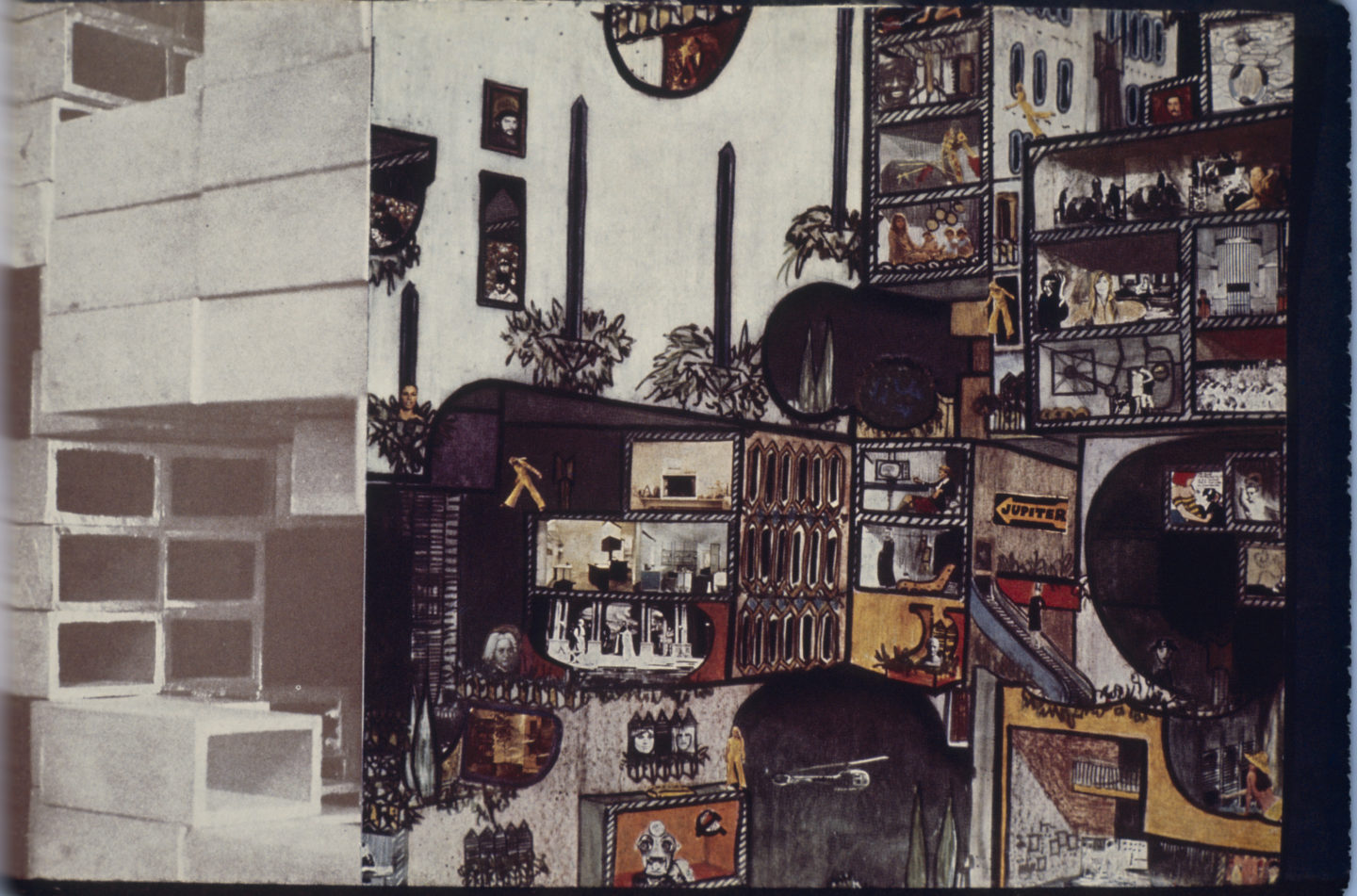

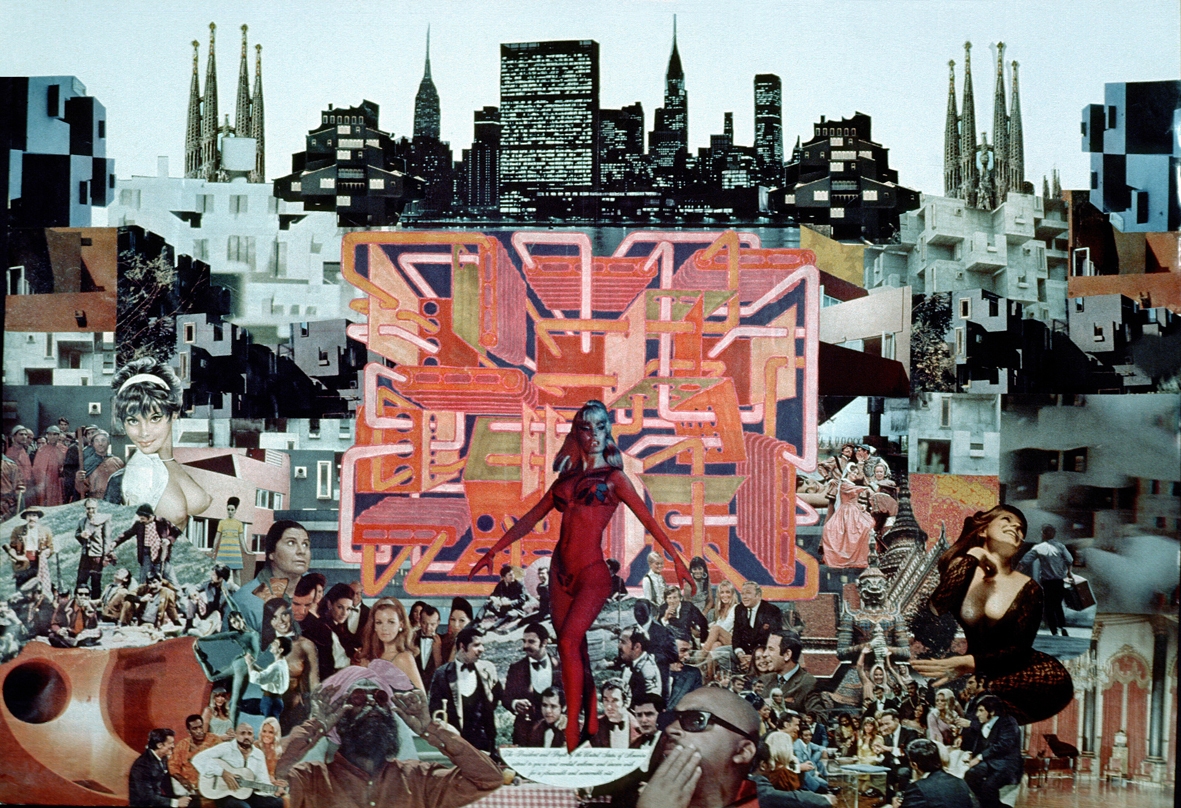

Ciertas arquitecturas plurifamiliares tomaron de una forma “romantizada” el concepto de comuna como sinónimo de la ruptura de los estereotipos sociales burgueses. En el marco social y filosófico de las décadas de 1960 y 1970, el idealismo y la utopía impregnan la arquitectura que cree poder avanzar hacia una sociedad más libre a través de la creación de nuevas formas arquitectónicas y urbanas. Ello se traduce en nuevas formas de agrupación espacial y tipologías con un alto grado de investigación. En España, el Taller de Arquitectura liderado por los hermanos Bofill aúna profesionales de varias disciplinas para desarrollar su “Ciudad en el espacio”, una comunidad autogestionada donde las distintas funciones se desarrollan en una estructura tridimensional desvinculada del suelo en clara referencia al proyecto New Babylon de Constant. Estas investigaciones culminan en realizaciones reales que representan una revolución en los edificios de vivienda colectiva, como el Castillo de Kafka o el Walden7. Igualmente, en Barcelona, la Casa Fullà del Studio PER representa también un emblema de una generación que, a finales de la década de 1970, busca formas de vida desconvencionalizadas y contraculturales en las que la comunidad adquiere más importancia que la familia convencional de raíz cristiana. Por ello la casa recibió el nombre de casa de los hippies y contaba con personajes como Joan Brossa entre sus habitantes. Aunque la idea de proyecto bebe de un ideario político que refiere al concepto de la comuna, en ninguno de los casos se plantea la disolución del concepto de propiedad o de espacio privado. En Madrid, también se construyeron edificios singulares como el edificio Torres Blancas, aunque son ejemplos más vinculados a una forma de vida pequeñoburguesa.

La Ciudad en el Espacio, 1970. Ricardo Bofill Taller de Arquitectura. Fuente: RBTA

Piscina en la cubierta del Edificio Walden 7, Sant Just Desvern, 1975. Ricardo Bofill Taller de Arquitectura. Fuente: RBTA

También en Madrid, el Instituto Nacional de la Vivienda abordó prototipos de vivienda donde el carácter experimental del proyecto aborda aspectos constructivos, económicos y sociológico. Las Conjunto de viviendas Módulo L explora las agrupaciones de módulos en el espacio según leyes compositivas complejas, en la línea de las investigaciones del Taller de Arquitectura o de otros ejemplos internacionales del momento como el Hábitat 67 en Montreal, de Moshe Safdie, o los edificios de Candilis, Josic and Woods.

Si los ejemplos anteriores se refieren a la vivienda colectiva, en la vivienda obrera también se ensayan soluciones, en este caso más vinculadas a la escasez de recursos públicos que aconseja maximizar y mancomunar los servicios comunes. Las distintas Unidades Vecinales de Absorción (UVA) son pequeños barrios de construcción rápida e industrializada que se construyen en Madrid como respuesta a la proliferación del chabolismo. Las UVAs cuentan con locales comerciales, iglesia, servicios sanitarios, casa de baños, pabellones escolares, guardería, edificio para servicios administrativos y zonas verde. En la descripción oficial del catálogo del Instituto Nacional de la Vivienda, se detallan las dotaciones comunes:

“En lugares estratégicos de cada unidad vecinal, se han creado distintos pabellones de la más variada y moderna arquitectura, donde los moradores de la U. V. A. podrán adquirir todos aquellos elementos que son necesarios para el vivir diario. En estos pabellones han sido instalados los distintos locales comerciales que satisfarán todas las necesidades materiales. El pabellón de servicio asistencial sanitario que ha sido edificado en todas las nuevas barriadas tiene 100 m2 de superficie y se compone de despachos para médicos, botiquín y salas de reconocimiento. El pabellón de servicios administrativos, también de 100 m2, agrupará los despachos para Tenencia de Alcaldía, Correos, Policía y Oficinas de Uso y Conservación. Las casas de baños, diferentes para hombres y mujeres, tienen agua caliente y en ellas se han delimitado distintas dependencias para lavado, lencería, etc. Se han construido locales cercados para depositar las basuras. Servirán para los usuarios de viviendas situadas en un radio de 100 metros como máximo. Disponen de un punto de agua y sumidero para limpieza y van rodeados con muros de cintura de 1,80 metros de altura como mínimo”.1

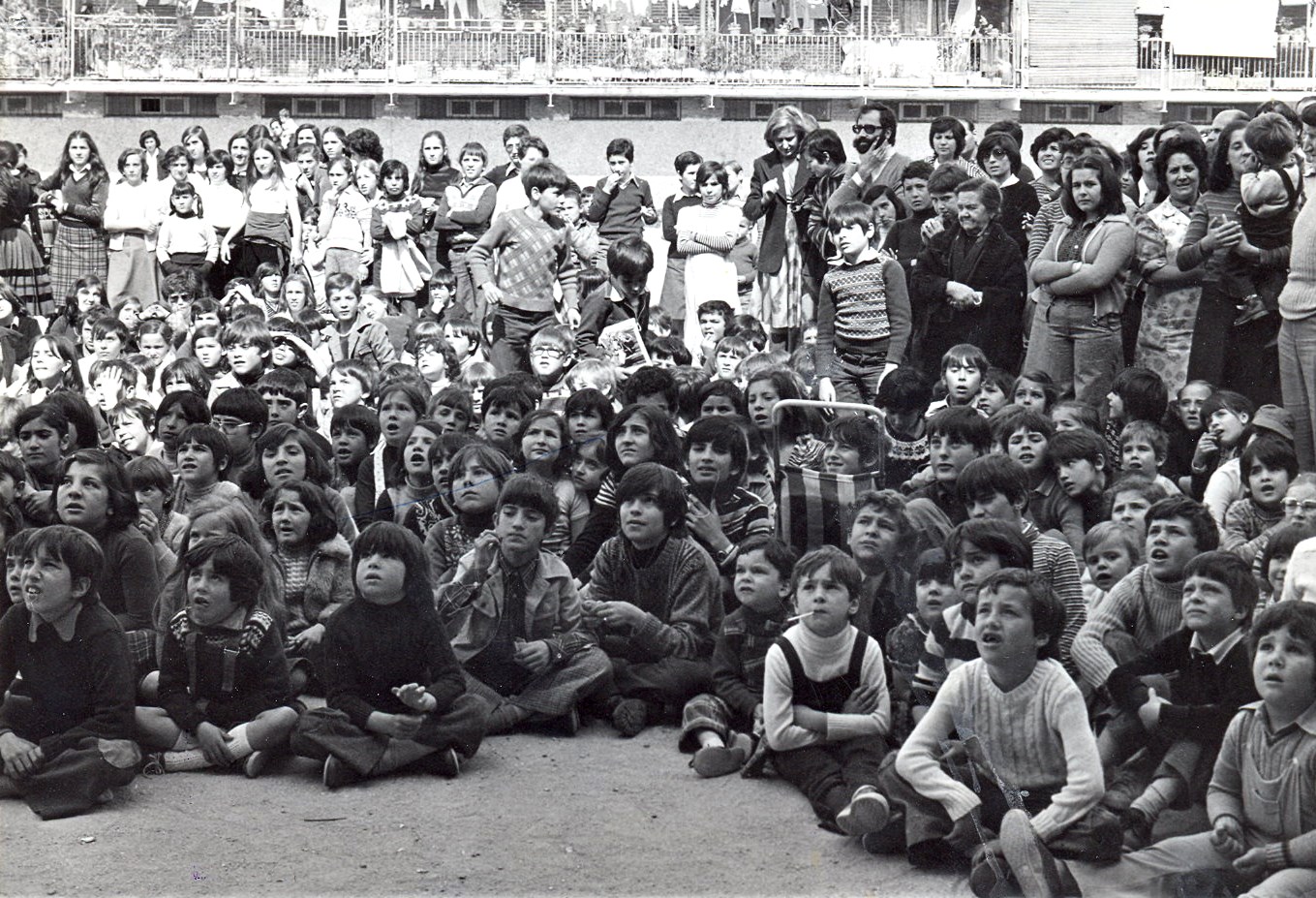

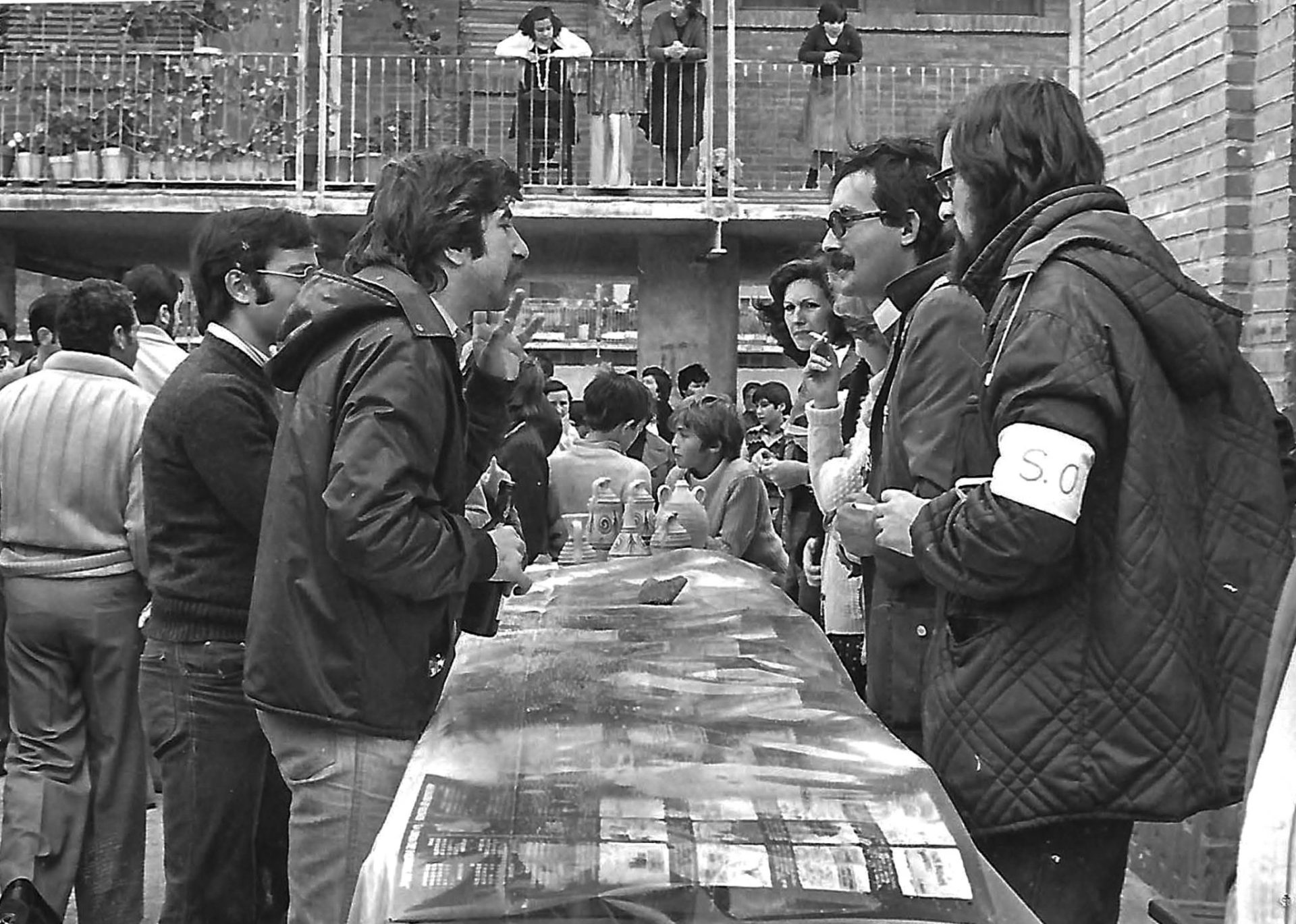

Fiestas de primavera en la Unidad de Absorción de Hortaleza. Fuente: Periódico Vecinal de Hortaleza

Mayorets en las fiestas de la primavera del barrio de la UVA, 1977. Fuente: Memoria de Madrid (licencia CC)

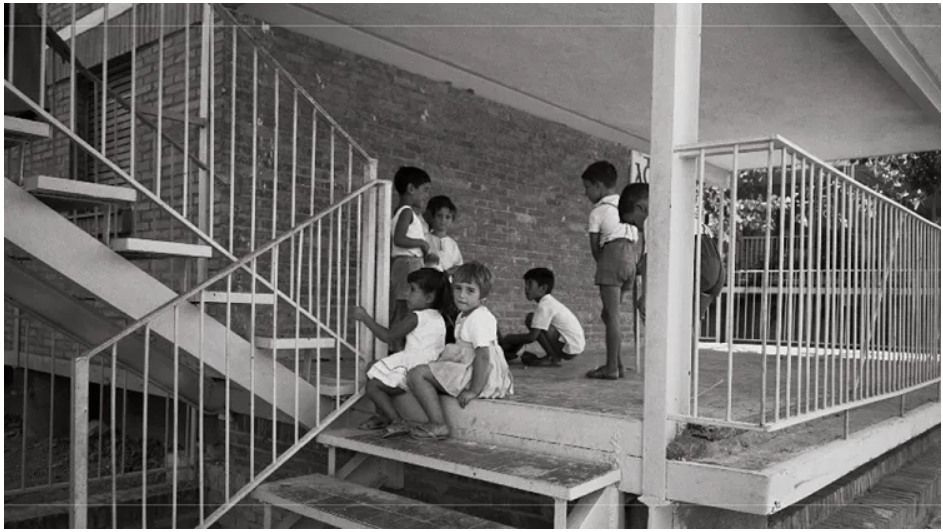

Niños en los espacios comunes de la Unidad de Absorción de Hortaleza. Fuente: Periódico Vecinal de Hortaleza

Nuevas comunidades religiosas

La vida contemplativa de las comunidades religiosas es, por definición, una forma de vida en comunidad. Si las comunidades religiosas se organizan en base a un compendio de normas que constituyen lo que llamamos “regla”, estas reglas a menudo tienen consecuencias en las formas de organización los espacios habitables y la relación entre lo público y lo privado, siempre dentro de una comunidad que suele ser, por definición, aislada.

Para entender la importancia y capacidad de influencia de estos modelos arquitectónicos en la forma de concebir la vivienda, es imprescindible citar la reflexión de Le Corbusier que, siendo muy joven, visitó la Cartuja del Valle de Ema, cerca de Florencia. La organización de las celdas, generando pequeñas dotaciones privadas de vivienda con jardín privado, y la organización general del conjunto: circulaciones, agregaciones y relaciones entre espacios y servicios públicos y privados, causó una gran impresión en él. Posteriormente estudiaría otros modelos conventuales de la orden de los cartujos. En “Précisions. Sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme” (1930), Le Corbusier escribe acerca de la Cartuja:

“Pensé que nunca podría volver a encontrar una interpretación más placentera de la vivienda. La parte trasera de cada celda se abre mediante una puerta y una mirilla a una calle perimetral. Una calle cubierta con una bóveda: el claustro. En esta zona se organizan los servicios comunes: la oración, las visitas, la comida, los entierros. Esta “ciudad moderna” data del siglo XV. Su visión radiante ha permanecido en mí para siempre.”

No solo proyectos corbuserianos para comunidades religiosas, como el convento de la Tourette, se imbuyen de la experiencia arquitectónica del espacio cartujo, otras tipologías como los inmuebles villa, pensados como agregación de unidades individuales dotadas de jardín y apiladas en un bloque, están también relacionadas con la profunda impresión que la visión de la cartuja italiana produjo en Le Corbusier.

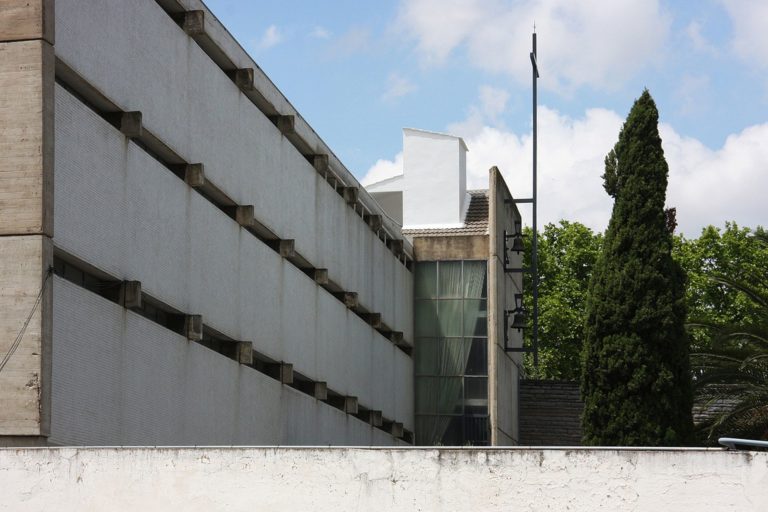

Teologado de los Padres Dominicos de Madrid, Miguel Fisac

Fuente: AV

En España, la arquitectura de las comunidades religiosas en la segunda mitad del siglo XX dio un gran número de edificios que se caracterizan por una modernidad radical. El régimen franquista puso a la religión en el centro de la vida pública, especialmente en la etapa que va de 1943 a 1969, cuando la Falange pierde poder frente a los jerarcas eclesiásticos. Nacen entonces nuevas congregaciones, como el Opus Dei, y la arquitectura vinculada a las órdenes religiosas vivió un momento de reactivación. Después del Concilio Vaticano II (1963-1965), también se favoreció la iglesia de base, más progresista y con un marcado carácter social, que expresó nuevos ideales a través de nuevos modelos arquitectónicos. En general, los aires de modernización y actualización que proponía el Concilio propiciaron que las nuevas arquitecturas eclesiásticas y conventuales reflejaran también la voluntad de renovar modelos arquitectónicos y estéticos que encontraron, en la arquitectura racionalista, la sencillez y capacidad de evocación que querían expresar. Miguel Fisac, Antonio Fernández Alba y Fray Coello de Portugal, entre otros, supieron imprimir a la nueva arquitectura religiosa la sobriedad y modernidad que el Concilio anunciaba, aunque las mayores implicaciones espaciales afectaron a los espacios para el culto.

Miguel Fisac construyó para la orden dominica una primera obra en Valladolid, el Colegio Apostólico, y el éxito de ésta le llevó a recibir el encargo del edificio para el Teologado de la orden en Madrid. Precisamente de esta obra, Fisac destaca la dificultad de ordenar tres tipos de usuarios que constituyen tres comunidades que conviven en el complejo: profesores, los sacerdotes ya ordenados y los estudiantes de teología.

Colegio Apostólico de los Padres Dominicos en Valladolid. Miguel Fisac

Fuente: Metalocus

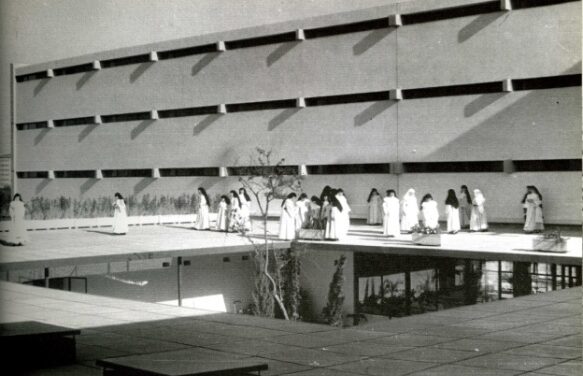

Fray Coello de Portugal era él mismo dominico y empezó a trabajar de forma inesperada en obras para la orden cuando ya había asumido que su condición de religioso le haría imposible tener una carrera como arquitecto. Al igual que las obras de Fisac, la mayoría de las obras conventuales de Fray Coello se combinaban con instituciones educativas. Mientras que las obras de Fisac a menudo articulaban diversas partes con recorridos exteriores cubiertos que recordaban los antiguos claustros, las obras de Coello son volumétricamente unitarias y contundentes. En el edificio de las Misioneras Dominicas del Rosario en Barañain, distintos bloques acogen las diferentes funciones, pero el edificio conventual ocupa un único bloque de 115 metros de longitud y más de 40 celdas por planta a las que se accede por un único corredor que ocupa toda la longitud del bloque.

Monasterio de Santa Inés en Zaragoza de Fray Coello de Portugal

Fuente: Arquitectura Zaragoza Siglo XX

En el caso de Fernández Alba, su conocimiento y respeto por la arquitectura tradicional y vernácula le lleva a respetar los principios tipológicos del edificio monástico. En el Convento del Rollo de Salamanca se proyecta el claustro conventual como centro y organizador del conjunto, respetando incluso su configuración arquitectónica más canónica, con pórticos y bóvedas. Como sucede habitualmente en los monasterios, la amabilidad del espacio interior contrasta con unos muros perimetrales y exteriores macizos y con pocas aperturas, enfatizando su papel protector a la vez que aislante del mundo exterior.

Con una configuración similar ─aunque incluso más esquemática─, el Convento de las Madres Carmelitas Descalzas de José Javier Suances Pereiro en Ourense, enfrenta un edificio escalonado de celdas a otro dedicado a los elementos comunes y al culto. El espacio entre los dos se entiende como un claustro, separado del exterior únicamente por dos muros ciegos a los que acompañan mínimas viseras a modo de cubierta.

Vinculados a los mismos principios que las nuevas arquitecturas conventuales, encontramos grandes ejemplos de arquitecturas escolares de carácter religioso. Un buen número de estos edificios combinaban los usos docentes con residencias para los estudiantes en régimen de internado y para las comunidades religiosas que ejercían la docencia en éstos. De una forma análoga, aunque en menor medida, encontramos residencias y sanatorios con comunidades religiosas internas dedicadas al cuidado de enfermos, mayores o dependientes.

Residencias temporales

El turismo o el estudio alejado del domicilio habitual son situaciones que conllevan la necesidad de residir temporalmente en un alojamiento mínimo, a menudo solo un dormitorio con un escritorio y un baño, apoyado en servicios comunes. Dejando de lado la tipología hotelera, nos centraremos en las residencias temporales y, entre ellas, las universitarias son las que mayor ejemplifican el concepto de vida en comunidad ya que aúnan el estudio con las actividades sociales y culturales. Históricamente, célebres residencias universitarias han sido focos culturales de primer nivel y, en los años del tardo franquismo, focos de activismo y reivindicación política.

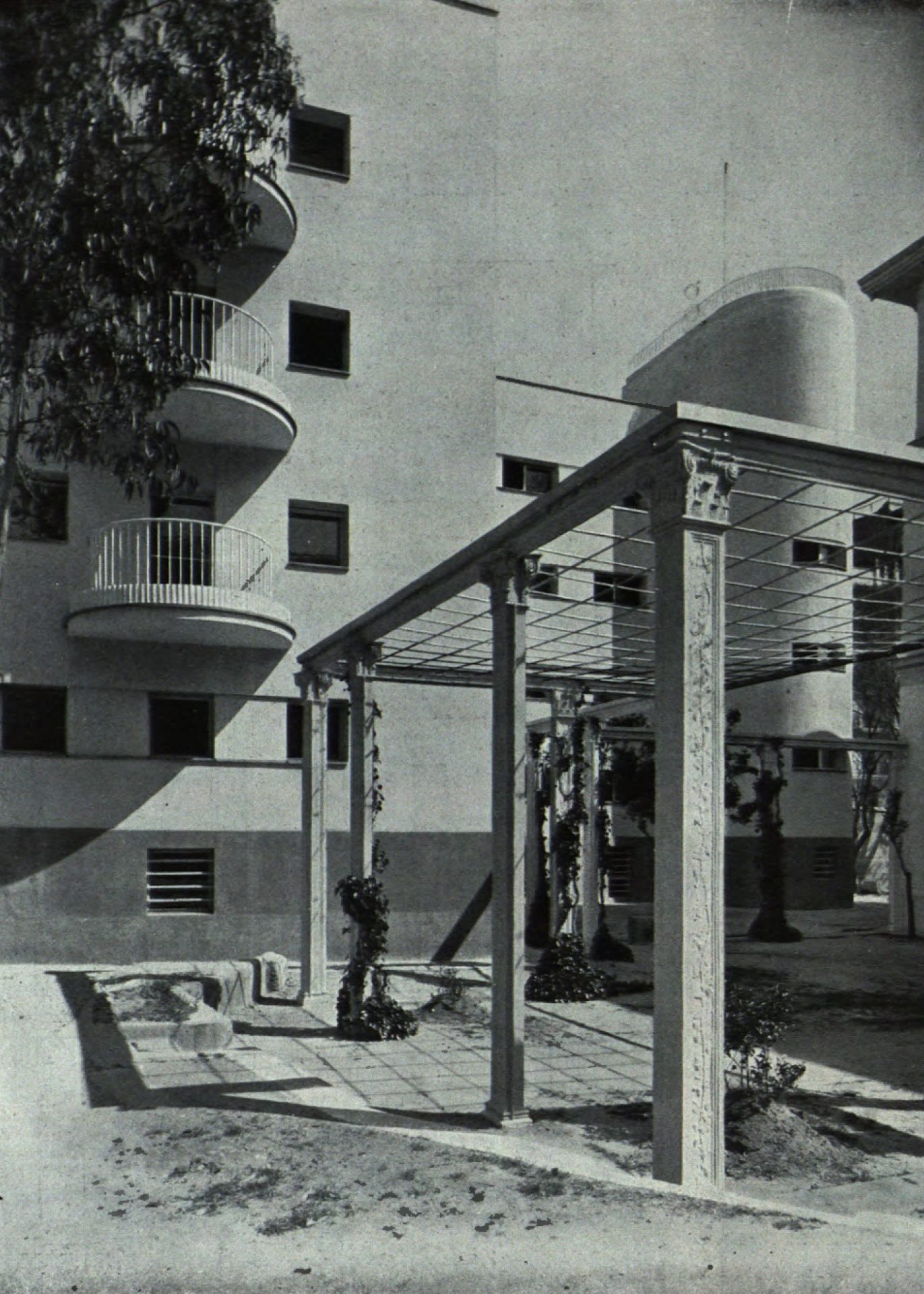

Jardín de la Residencia de Señoritas. Madrid. 1932

Fuente: Fundación Giner de los Rios

Si a finales del siglo XX proliferaron las universidades en España, a inicios de siglo existían sólo las universidades históricas, como las de Salamanca o Alcalá, y aquellas vinculadas a las grandes capitales, creadas en el siglo XIX y con gran proyección de crecimiento. La Universidad Complutense se fundó como escisión de la de Alcalá en 1822-23, pero su gran expansión se planeó a finales de la década de 1920 y los años posteriores de la Segunda República, en que se empezó a dar forma a la Ciudad Universitaria de Madrid. Su origen se remonta a un Real Decreto del año 1927 del rey Alfonso XIII para lo cual se destinaron unos amplios terrenos de la zona de Moncloa que se desarrollarían según un plan maestro del arquitecto Modesto López Otero. La promoción de los estudios universitarios es clave en estos años y nuevas instituciones como la Junta para la Ampliación de Estudios pretende facilitar la incorporación a la universidad de nuevas capas sociales. Proyectos como el de la Residencia de Señoritas de Madrid de 1932 promovía la incorporación de las jóvenes españolas a la universidad.

Carteles de dos ediciones de Festival de Jazz del Colegio Mayor San Juan Evangelista de Madrid

Durante los años de franquismo muchas de las residencias y colegios mayores que se construyeron en la Ciudad Universitaria eran gobernados por instituciones religiosas. Arquitectos de la talla de Fray Coello de Portugal, José Luís Fernández del Amo, Alejandro de la Sota o Ramón Vázquez Molezún construyeron residencias vinculadas a la universidad Complutense, que se erigía como el gran foco de atracción de estudiantes en el territorio español. Como avanzábamos, muchas de estas instituciones se convirtieron en centros de agitación política, intelectual y cultural en la década de 1970. Tal es el caso del colegio mayor San Juan Evangelista, donde además del activismo político, se erigió como uno de los focos artísticos musicales más importantes del tardo franquismo: en su mítico Festival de Jazz actuaron los grandes nombres de la música y fue clave para popularizar el cante flamenco, allí Camarón de la Isla dió su último concierto en 1992. “El Johnny”, como se llamaba popularmente el San Juan Evangelista, cerró sus puertas en 2004 y se encuentra, hoy en día, en estado de abandono.

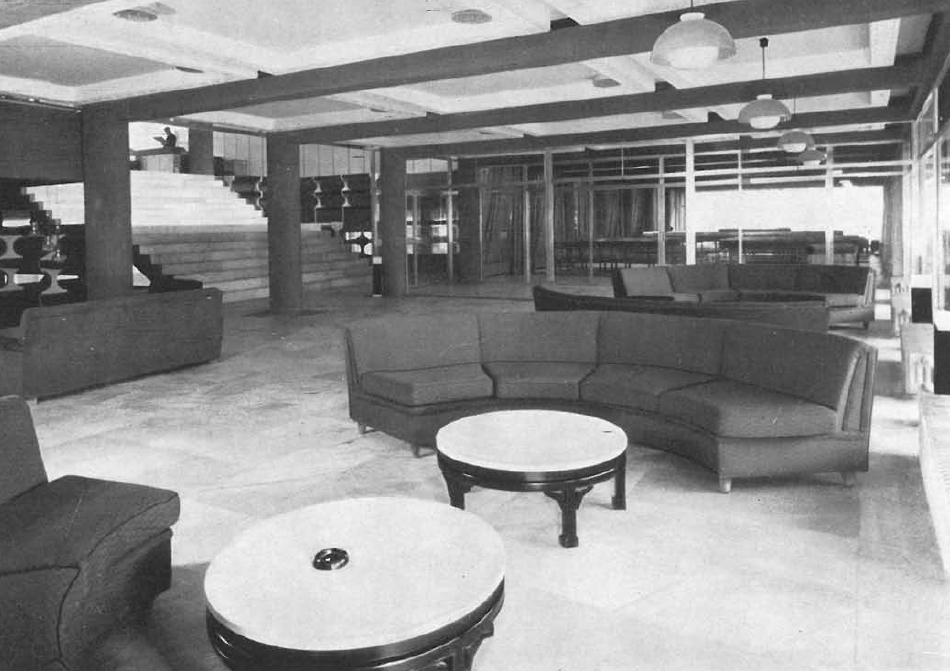

Interiores desaparecidos del Colegio Mayor Siao-Sin de Madrid

Fuente: Informes de la Construcción, Volumen 22, pág. 219, 1970.

Tipológicamente, los colegios mayores y residencias en Madrid se caracterizaban, a menudo, por la amplitud de sus recintos y por tener amplias dotaciones de servicios, ya sea para actividades deportivas, culturales o espacios de socialización. En muchos casos se encontraban en terrenos rodeados de jardines. Arquitectónicamente son muy variados: el Colegio Mayor Santa María de Luján en Madrid se configura como un gran anfiteatro escalonado donde las habitaciones se abren a un jardín. El Colegio Mayor Siao-Sin es un edificio mucho más compacto, cuya fachada brutalista de hormigón es muy reivindicada en la actualidad, por desgracia sus interiores ─de gran interés─ han desaparecido y ya no sirve al uso original de residencia.

Fuera del núcleo de la Ciudad Universitaria, también encontramos residencias y colegios mayores en contextos más urbanos, tanto en Madrid como en el resto de España, pero, sin duda, la concentración y gran calidad de las obras madrileñas del área de la Moncloa representan un compendio sin igual de ejemplos de esta tipología en España.

Conclusión: investigación en la vivienda colectiva

En España, la crisis de 2008 dejó al descubierto las enormes disfunciones del mercado residencial, con un parque de vivienda social pública destinada al alquiler casi inexistente. El “derecho a la vivienda”, amparado por la Constitución y convertido en eslogan y síntesis de programas políticos, unió a políticos y legisladores con arquitectos en la búsqueda de soluciones imaginativas, pero la limitada capacidad de inversión pública y la escasez de suelo disponible obligaron a inventar, o tomar prestadas, soluciones basadas en los “nuevos modelos de tenencia”. Es en estas soluciones donde la vida en comunidad y la vivienda colectiva se reencuentran con antiguas investigaciones y tipologías históricas en las que la atención se ponía en la relación y balance entre espacios privados y de uso común en los edificios y entornos residenciales.

Pero no es esta la única razón. A ella se unen una mayor rotación en la vivienda habitual unida a los cambios en los formatos familiares, el envejecimiento de la población que demanda espacios que faciliten simultáneamente, autonomía y asistencia, la precariedad laboral de los jóvenes que dilata en el tiempo modelos de cohabitación que, hace años, quedaban limitados a los periodos estudiantiles, las preocupaciones medioambientales que apuestan más por el reciclaje y la reconversión de edificios que por la demolición. Todo ello ha llevado a experimentar con nuevas soluciones ─como ocupar contenedores con tipologías habitacionales─, con unas condiciones que ofrecen nuevas posibilidades de vida en comunidad. La demanda ─necesaria, después de la pandemia─ de tener acceso a espacios de transición entre la privacidad de la vivienda y el espacio público y la ciudad, unida a la necesidad de que estos espacios sean desahogos vitales, pero también y sobre todo, climáticos, también ha generados nuevas tipologías.

También urge encontrar soluciones dignas, en un contexto de crisis habitacional persistente, al alojamiento temporal de personas con necesidades transitorias, por razones económicas, por movimientos migratorios, etc.

En definitiva, se está produciendo un cambio de actitud respecto a las iniciativas económicas cooperativas, el asociacionismo de base y el ideal de retorno a modelos de cohabitación que el desarrollo urbano industrial había ido desterrando. Y, en el sentido contrario, el desorbitado precio de la vivienda que se plantea a menudo como un lujo, introduciendo en los edificios, más y más servicios comunes que justifiquen los elevadísimos precios, tanto de compra, como de alquiler.

En los últimos años, se han llevado a cabo investigaciones relevantes sobre modelos históricos fuera del contexto europeo y occidental, y traslaciones a modelos contemporáneos como las célebres viviendas de Gifu de SANAA y Kazuyo Sejima (1994-1998) por destacar un ejemplo entre muchos. Desde el mundo universitario, grupos de investigación como el liderado por Xavier Monteys en la Universidad Politécnica de Catalunya han ampliado la visión sobre lo que representa la vivienda colectiva en el siglo XXI. Nacen de este grupo investigaciones académicas como las de Anna Puigjaner que, bajo el título Kitchenless City, pone en valor modelos de cohabitación con servicios compartidos como los hoteles de lujo neoyorquinos, donde eran habituales comunidades estables de huéspedes que se beneficiaban de los servicios comunes de los establecimientos. Sin duda, en los próximos años el estudio de los modelos históricos de la vida en comunidad alimentará la revolución que actualmente estamos viviendo respecto a la tipología de la vivienda colectiva y las aportaciones que la gran inversión pública puede conllevar en términos de investigación e innovación.

Bibliografía

- BRIONGOS, Anna Maria, CLOTET, Lluís, FAURA, Ramón, ROVIRA, Josep Maria, TUSQUETS, Oscar, La casa Fullà. Tot estava per fer i tot era possible, Editorial Tenov, Barcelona, 2023.

- ÁBALOS, Iñaki, Palacios comunales atemporales “genealogía y anatomía”, Puente Editores, Barcelona, 2020.

- FERNÁNDEZ-COBIÁN, “Fray Coello de Portugal y el debate sobre la pobreza en la arquitectura religiosa durante la segunda mitad del siglo XX”, en Arquitecturarevista, volumen 7, número 3, págs. 112-115, Universidade do Vale do Rio dos Sinos São Leopoldo, Brasil, 2011.

- PLA, Elisenda, RODENAS, Juan Fernando, Antonio Bonet: Poblat HIFRENSA, L’Hospitalet de l’Infant, COAC Demarcació de Tarragona, Barcelona, 2005.

- ÁLVAREZ ARCE, Raquel, La última comunidad walden (7). Taller de arquitectura y la vivienda colectiva (1971-1978) (tesis), Universidad de Valladolid, Valladolid, 2021.

- AA VV, 6 Unidades Vecinales de Absorción en Madrid, Ministerio de la Vivienda, Instituto Nacional de la Vivienda, Madrid, 1963.

Notas

1.- 6 Unidades Vecinales de Absorción en Madrid, Ministerio de la Vivienda, Ediciones del Instituto Nacional de la Vivienda, Madrid.